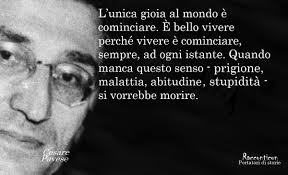

“La Luna e i Falò” di Cesare Pavese:

……..una rilettura del linguaggio

Scritto da Francesco Ricci il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro, Arte, Cultura ed Eventi.

Una “Rilettura del Linguaggio”

per una sua migliore interpretazione

a cura di FRANCESCO RICCI

Tra i tanti meriti della Letteratura vi è anche quello di aiutare a comprendere il significato esatto di un fenomeno, di un evento, di una realtà (storica o sociale o politica o di altro genere). Forte di tale rivelazione-chiarimento, il lettore si accorge con facilità quando suddetto significato viene travisato o ignorato per fare posto a un’interpretazione mendace o di comodo. È quanto accade, ad esempio, tutte le volte che si pronunciano parole come villaggio, comunità, frontiera o, per essere ancora più precisi, si fa ricorso, con tono compiaciuto e celebrativo, a espressioni come “villaggio globale”, “comunità virtuale”, “senza frontiere”.

Ciò naturalmente non vuol dire che il travisamento sia intenzionale e che rimandi all’origine della formulazione delle locuzioni in oggetto. La loro genesi, infatti, spesso è spiegabile con la mera volontà di produrre, da parte di chi le conia, sorpresa (e dunque attenzione) nel destinatario, prescindendo dal rigore e dalla coerenza logica dell’enunciato. In questo la figura retorica dell’ossimoro è di grande aiuto. Differente è, invece, il discorso relativo all’uso insistito di tali espressioni: questo, come l’esperienza insegna, quasi mai è innocente.

E infatti, il perdurante ricorso, nel linguaggio contemporaneo, a parole quali villaggio, comunità, frontiera, non ha altro scopo se non quello di attenuare la percezione che, mentre continuiamo a impiegarle, i fenomeni (le realtà) ai quali esse si riferiscono si stanno estinguendo o sono già estinti: la vista di un cadavere è pur sempre urtante e spiacevole.

La luna e i falò, scritto da Cesare Pavese nell’autunno del 1949 e pubblicato nella primavera del 1950, è tra i romanzi italiani quello che, a mio avviso, meglio aiuta a comprendere il significato autentico delle parole villaggio, comunità, frontiera. Assumo qui il termine villaggio nel senso di “centro abitato di modesta entità” – dunque come sinonimo di paese, di borgo – prescindendo del tutto dal valore che esso possiede in campo etnologico.

La luna e i falò, scritto da Cesare Pavese nell’autunno del 1949 e pubblicato nella primavera del 1950, è tra i romanzi italiani quello che, a mio avviso, meglio aiuta a comprendere il significato autentico delle parole villaggio, comunità, frontiera. Assumo qui il termine villaggio nel senso di “centro abitato di modesta entità” – dunque come sinonimo di paese, di borgo – prescindendo del tutto dal valore che esso possiede in campo etnologico.

La luna e i falò, infatti, racconta il ritorno del protagonista, Anguilla, un trovatello delle Langhe emigrato in America, dove ha fatto fortuna, al paese nel quale aveva trascorso l’infanzia e l’adolescenza. La speranza di ritrovare tutto uguale a come l’aveva lasciato, poco alla volta, però, va delusa. Nel corso della sua assenza, i luoghi sono mutati, le persone sono cambiate (alcune sono scomparse) e spetta all’amico Nuto, che a differenza di Anguilla è sempre rimasto nelle Langhe, informarlo su quanto (di drammatico) è accaduto in quegli anni.

Preso atto della scomparsa definitiva di quel mondo, il protagonista decide di ripartire: il suo ritorno è tragicamente fallito.

Già nelle pagine iniziali della Luna e i falò appare evidente che gli elementi che concorrono a definire un paese sono la profondità (temporale), la capacità di plasmare l’identità delle persone, i confini spaziali, particolari caratteri fisici e antropici, la maniera di vivere e interpretare i rapporti interpersonali: “Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.

Un paese, dunque, non è mai un concetto astratto. Un paese è legna, mattoni, carne, sangue, sudore, concime, stalla, bestiame, piazza.

Un paese è una ristretta comunità di uomini e donne, che vivono sullo stesso suolo e sotto lo stesso cielo, cementata da storie condivise e da memorie comuni. Un paese è durata e stabilità, come rivela anche la radice indoeuropea PAJ – alla quale si connettono i vocaboli latini pagus, paganus, pagensis – che possiede il significato di “rendere solido, piantare”. E in quanto porzione e frammento, il paese (il villaggio, il borgo) si colloca semanticamente all’opposto di globo e di globale, i quali suggeriscono, invece, l’idea di una totalità, di un insieme. Di conseguenza, l’espressione “villaggio globale” (global village), coniata dal mediologo Marshall McLuhan negli anni Sessanta del secolo scorso, continua a esprimere efficacemente, specie ora che si è compiuto il passaggio dalla società dell’informazione alla società della comunicazione, la grandissima facilità con la quale siamo informati in tempo reale su quanto accade in ogni angolo del mondo.

Ma non dice nulla di più di questo: il mondo, infatti, non è, e non sarà mai, assimilabile a un villaggio (o a un paese o a un borgo).

La stessa frequenza d’impiego della parola comunità non è meno fuorviante. La parola inglese community, che si è affermata nell’epoca di Internet, indica il gruppo di persone che attraverso la rete si incontrano, discutono, si scambiano informazione e, per estensione, designa anche lo spazio in cui ha luogo l’interazione tra i membri, tanto che si è soliti parlare di “comunità virtuale”. Ma anche senza voler ritornare al celebre saggio di Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, appare chiaro che la “comunità virtuale” altro non è che un’aggregazione meccanica – non un organismo vivente – priva di sguardo, di contatto, di corpo. La comunità virtuale (la community) è una gigantesca macchina egotica dominata dal narcisismo, che erode, non rafforza, il Noi, che fa scomparire, non rendere presente, l’Altro.

La prossimità – senza la quale non si dà vera comunità – non le appartiene, la solidarietà e l’empatia le sono ignote. Faccio fatica, in tutta sincerità, a immaginare qualcosa di meno comunitario della “comunità virtuale”.

Infine, la logica dell’illimitatezza – che è la logica che guida il capitalismo finanziario – è anche all’origine della trionfante ideologia del senza frontiere. La globalizzazione e l’onnimercificazione del mondo hanno realizzato compiutamente il movimento proprio della modernità, facendo retrocedere, fino al punto da cancellarlo, ciò che limita, separa, distingue. Ma le frontiere, fatte scadere dalla narrazione egemone e dominante al rango di iniqui e arbitrari muri, sono indispensabili sia perché filtrano sia perché aiutano, scrive Serge Latouche in Limite, a “ritrovare l’identità necessaria allo scambio con l’altro”.

E come chi è “cittadino del mondo” non è, in realtà, cittadino di nessun luogo, analogamente chi ambisce a un mondo “senza frontiere” si condanna a un destino da eterno déraciné, senza sapere, forse, che ogni pianta, se privata delle radici, si secca e muore. Ecco perché io posso ammirare, e di fatto ammiro, chi con la sua professione si mette al servizio dell’umanità intera (Médecins sans Frontières, Reporters sans Frontières, Justice sans Frontières); non per questo, però, auspico la cancellazione dello spazio nazionale, già sottoposto, peraltro, all’erosione causata dall’imperialismo dell’economia.

Anguilla, nella Luna e i falò, quando era ragazzo era convinto che il paese dove era cresciuto, pur non essendoci nato (era stato abbandonato alla nascita “sugli scalini del duomo di Alba”), “fosse tutto il mondo”; di più, riteneva che “il mondo finisse alla svolta dove la strada strapiombava sul Belbo”. Ciò non gli ha impedito, una volta divenuto grande, di abbandonare questo spazio familiare e di andare per terra e per mare.

E pur avendo la certezza, alla fine di questo periplo, che il mondo “è fatto di tanti piccoli paesi”, non ha mai creduto, però, che un luogo valesse l’altro. Per ciascuna persona, infatti, esiste solamente uno spazio concreto, privilegiato e sacro, dove “nella gente, nelle piante, nella terra c’è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.

È dove affondano le nostre radici, è dove ci sentiamo a casa, è dove la vista ritrovata del fumo del camino della casa materna risveglia ancora memorie dolcissime.

FRANCESCO RICCI