L’eterna lotta dell’uomo per la sopravvivenza

Scritto da Redazione il . Pubblicato in Voci Aperte.

……… UNA STORIA LUNGA MILLENNI DI SECOLI

Come è noto e facilmente osservabile, molte specie viventi possiedono un’incredibile capacità di adattamento, riuscendo a nutrirsi, sopravvivere e riprodursi anche in condizioni ambientali estremamente diverse. La chiave di questa straordinaria resilienza risiede nella riproduzione: sebbene la prole sia generalmente simile ai genitori, essa non è mai perfettamente identica. Questo perché, nel processo di trasmissione genetica, si verificano inevitabilmente degli errori di replicazione da una generazione all’altra.

Tali errori, casuali e imprevedibili, possono spesso risultare irrilevanti, ma in alcuni casi possono portare a vere e proprie mutazioni fisiche. Queste variazioni possono rivelarsi letali, impedendo alla prole di sopravvivere, oppure vantaggiose, consentendo all’organismo di affrontare con successo le sfide dell’ambiente. Si pensi, ad esempio, a un animale la cui mutazione determina una malformazione della bocca, rendendogli impossibile nutrirsi e condannandolo alla morte prematura. Al contrario, un individuo con una bocca più ampia o uno stomaco più robusto potrebbe trarre vantaggio dalla variazione, adattandosi meglio al proprio habitat e riproducendosi con maggior successo.

Le caratteristiche vantaggiose tendono a consolidarsi attraverso le generazioni, mentre le mutazioni svantaggiose scompaiono, poiché gli individui che le possiedono non riescono a trasmetterle. Dopo un certo numero di generazioni, la maggior parte della popolazione di una specie avrà sviluppato la mutazione più efficiente. Questo processo, reiterato nel tempo, conduce alla formazione di organismi sempre più integrati nel proprio ambiente e in equilibrio con le altre specie con cui coesistono. La regola rimane immutata: per sopravvivere bisogna adattarsi, altrimenti si soccombe.

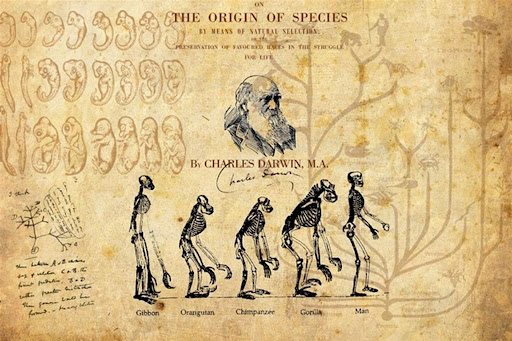

La selezione naturale accelera nei momenti di drastico cambiamento ambientale o quando le risorse diventano scarse. I principi qui esposti, per quanto semplificati, costituiscono il fondamento della teoria evoluzionistica formulata da Charles Darwin nell’Ottocento. Il rigore scientifico di questa teoria, basata su innumerevoli osservazioni sperimentali, ha reso il concetto di selezione naturale così radicato nel nostro pensiero moderno da sembrare quasi ovvio. L’idea che il più adatto sopravviva è ormai considerata di buon senso.

Analogamente, la teoria della gravitazione universale di Newton ha raggiunto una tale autorevolezza da essere ritenuta un principio fondamentale della fisica, confermato ovunque nell’universo osservabile. Nessuno osa metterla in dubbio, poiché rappresenta il pilastro su cui poggiano molte altre scoperte scientifiche. Allo stesso modo, è ragionevole supporre che anche eventuali forme di vita extraterrestre, se esistessero, sarebbero soggette agli stessi principi evolutivi validi sulla Terra.

L’avvento dell’uomo ha impresso un’accelerazione alla selezione naturale, influenzando profondamente le specie con cui è entrato in contatto. Due esempi emblematici illustrano questo fenomeno:

- In botanica, il melo selvatico produceva in origine frutti piccoli e poco appetibili. Oggi, grazie alla selezione operata dall’uomo, quasi tutti i meli danno frutti grandi, succosi e dolci, conformi ai nostri gusti.

- In zoologia, il lupo, antico predatore abile e feroce, ha subito un’evoluzione particolare: alcuni suoi esemplari, meno aggressivi, si sono avvicinati agli insediamenti umani e sono stati selezionati nel corso del tempo, dando origine ai cani domestici. Questi ultimi si sono adattati a vivere in simbiosi con l’uomo, sviluppando espressioni facciali e comportamenti quasi umani, capaci di suscitare emozioni e affetto.

Ma chi ha veramente vinto la lotta per la sopravvivenza? Il lupo originario, ormai a rischio di estinzione, o il cane domestico, che si è diffuso grazie al suo rapporto con l’uomo? È stato il nostro intervento a determinare questa evoluzione, o sono stati gli stessi cani ad adattarsi alle nostre esigenze per garantirsi la sopravvivenza? Similmente, le piante dai frutti dolci ci hanno “sfruttati” per essere propagate, così come i fiori colorati e profumati si avvalgono delle api per la loro impollinazione.

Su questi concetti si basa il ragionamento del biologo Richard Dawkins, che nel 1976 pubblicò Il gene egoista, avanzando un’ipotesi rivoluzionaria: più che le specie, a perpetuarsi nel tempo sarebbero i loro geni, che attraverso la riproduzione garantiscono la propria sopravvivenza. Secondo Dawkins, gli studiosi precedenti avevano errato nel ritenere che l’evoluzione avesse come scopo il bene della specie o del gruppo, mentre in realtà il vero protagonista della selezione è il gene stesso. I nostri geni, per garantire la propria continuità, avrebbero favorito la nascita di organismi sempre più capaci di sopravvivere.

Questa visione contrasta con il tradizionale antropocentrismo, che ci porta a considerarci padroni della natura e unici artefici della nostra evoluzione. Eppure, grandi pensatori come Galileo, Newton, Darwin e Freud hanno costantemente ridimensionato il nostro ruolo nell’universo. La Terra non è il centro del cosmo, l’uomo non è separato dal resto del regno animale e persino la nostra mente è in gran parte dominata dall’inconscio.

Se riflettiamo attentamente, possiamo chiederci: quando selezioniamo una varietà di mele per ottenere frutti più dolci, siamo noi a controllare l’evoluzione o è il melo che sfrutta i nostri gusti per garantire la propria diffusione? E che dire dell’agricoltura, la rivoluzione che ha trasformato l’umanità da cacciatori nomadi a comunità stanziali? Non sarà che il grano e le altre coltivazioni hanno “usato” gli uomini per la loro espansione?

Lo stesso vale per gli animali domestici: il lupo non ha forse selezionato una forma più mite e socievole per sopravvivere accanto a noi? Quando vediamo un cane con occhi espressivi che implora attenzione, siamo sicuri che sia una nostra invenzione o non piuttosto una strategia evolutiva del cane stesso?

La natura è un sistema complesso, in cui ogni specie interagisce con le altre attraverso una rete di adattamenti reciproci. Anche la nostra azione sulla biosfera rientra in questo meccanismo: quando disboschiamo una foresta per coltivare mais, siamo convinti di farlo per il nostro interesse, ma in realtà stiamo favorendo la diffusione di una specie vegetale a discapito di altre. Siamo noi a dominare la natura o siamo solo strumenti inconsapevoli di un processo più grande?

Se guardiamo il mondo con questa prospettiva, scopriamo che le piante sono forse le vere vincitrici della lotta evolutiva. E ai vegetariani che credono di nuocere meno alla vita rispetto agli onnivori, ricordiamo che anche le piante sono esseri viventi che comunicano e reagiscono agli stimoli. L’uomo, come ogni altra specie, è solo un ingranaggio di un meccanismo millenario, regolato da leggi che trascendono la sua volontà e il suo controllo.

_________________Alessandro Longo