Quando gli ebrei romani diventarono italiani

Scritto da Franco D'Emilio il . Pubblicato in Costume, Società e Religioni.

Nella storia bimillenaria degli ebrei romani, presenza davvero importante nelle vicende dell’Urbe, il 20 settembre 1870 è una data dal duplice significato.

Innanzitutto, ha segnato l’uscita, tanto agognata, dal ghetto e la libertà da tutti i divieti, le vessazioni e le altre umilianti costrizioni, imposte dal persecutorio Stato Pontificio; poi, di conseguenza, ha stabilito l’entrata a far parte della nostra comunità nazionale, costituitasi appena nove anni prima con la proclamazione del Regno D’Italia il 17 marzo 1861.

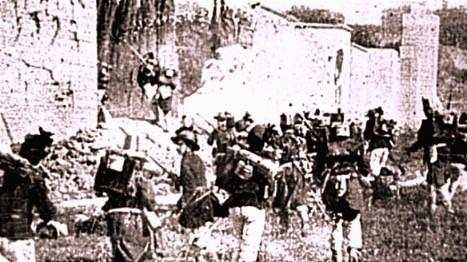

A seguito della breccia di Porta Pia (immortalata nella foto a destra sottostante), in quel fatidico 20 settembre 1870, così iconico nell’assalto dei piumati bersaglieri, gli ebrei  romani si affrancavano da ogni inferiorità civile e giuridica, diventavano, in conclusione, parte attiva di uno stato, di una nazione, esercitando diritti pari a quelli di tutti gli altri cittadini italiani. Uscendo dal ghetto, finalmente liberi, gli ebrei romani potevano riconoscersi figli partecipi della patria Italia, non più considerati membri dileggiati di quella collettività straniera, spesso denominata “Nazione ebrea” o “Università ebraica”, come avveniva pure nello Stato Pontificio, per ribadirne l’assoluto isolamento dalla società civile e politica.

romani si affrancavano da ogni inferiorità civile e giuridica, diventavano, in conclusione, parte attiva di uno stato, di una nazione, esercitando diritti pari a quelli di tutti gli altri cittadini italiani. Uscendo dal ghetto, finalmente liberi, gli ebrei romani potevano riconoscersi figli partecipi della patria Italia, non più considerati membri dileggiati di quella collettività straniera, spesso denominata “Nazione ebrea” o “Università ebraica”, come avveniva pure nello Stato Pontificio, per ribadirne l’assoluto isolamento dalla società civile e politica.

Inevitabile che con questo passaggio dal ghetto alla patria la popolazione ebraica di Roma, in particolar modo il suo ceto borghese, s’infiammasse di riconoscenza ed amore patriottico, identitario e celebrativo, per l’Italia e, ancora di più, verso casa Savoia. Addirittura, nell’immaginario degli ebrei romani Re Vittorio Emanuele II, qui nell’austero ritratto che segue, assunse quasi le sembianze di un inaspettato Mosè, magari risorto apposta per condurli, fuori dall’esclusione del ghetto (sotto un suo scorcio ai primi del ‘900) e fuori dall’illiberalità teocratica papalina, verso nuovi orizzonti di vita e futuro, a Roma come altrove nel nostro paese. Questo lo spirito, ispiratore del primo messaggio di saluto al sovrano, consegnato, pochi giorni dopo la presa di Porta Pia, al generale Raffaele Cadorna perché ne fosse sollecito latore; questo, ancora, il forte sentimento di gratitudine e fedeltà con il quale il 9 ottobre 1870 Samuele Alatri, presidente della comunità ebraica di Roma, partecipò alla delegazione, recatasi a Firenze dal re per la presentazione dei risultati del plebiscito di adesione di Roma al Regno d’Italia.

Nè possiamo dimenticare le tante storie, non sempre attendibili poiché non verificabili, circolate sulla capitolazione della Roma pontificia, sulla fine del potere temporale dello Stato della Chiesa. Tra queste colpisce quella che ad un ufficiale ebreo dell’esercito piemontese assediante, il capitano Giacomo Segre, effigiato di seguito, comandante della 5^ batteria del IX Reggimento Artiglieria, fosse stato riservato l’onore, su ordine del generale Cadorna, di sparare il primo colpo di cannone contro Porta Pia.

Un onore che, sicuramente, bene rappresentava il riscatto degli ebrei romani, ma, forse, manifestava anche l’astuzia laica piemontese di beffare l’annunciata scomunica papale, data l’inefficacia di quest’ultima contro chi, iniziatore dell’assalto, ma di religione ebraica, quindi non scomunicabile.

Solo il 20 settembre 2020, ricorrendo il 150° anniversario, al numero civico 133 di via Nomentana a Roma, dunque nei luoghi della breccia di Porta Pia, è stata apposta una targa, degnamente commemorativa del capitano Giacomo Segre: un segno della memoria storica che ha sollecitato il desiderio di approfondimento e sospinto la scrittura di questo modesto contributo.