A colloquio con Antonio Zavatteri sull’intensa levità della recitazione

Scritto da Massimiliano Serriello il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro.

IL FULGIDO ED EMOZIONANTE SENTIMENTO CREATIVO DI UN ATTORE COI PIEDI PER TERRA CHE PUNTA IN ALTO

Una conversazione con Massimiliano Serriello

Puntare alle stelle, mantenendo i piedi per terra, non costituisce una contraddizione in termini. Né si va ad aggiungere alle ormai vetuste ed enfatiche elucubrazioni teoriche di chi si parla addosso scambiando le banalità scintillanti della (auto)propaganda per perle di saggezza.

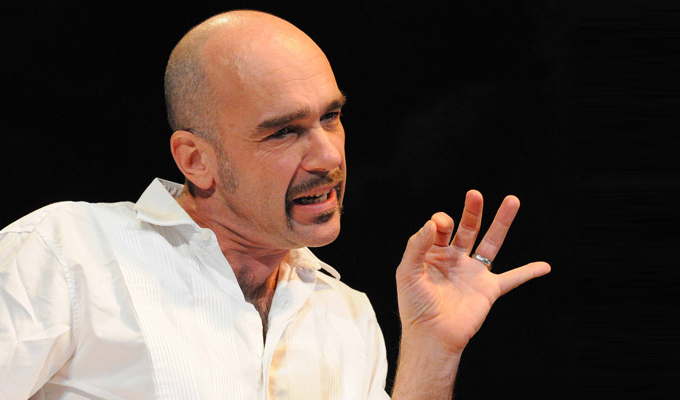

Ad Antonio Zavatteri (nella foto) interessa, piuttosto, svolgere la professione dell’attore nel migliore dei modi, difendere la categoria di coloro che, attraverso il lavoro sui personaggi da incarnare, devono comunque conseguire le debite giornate annue, per garantirsi l’accesso ai soccorsi previdenziali, e concordare attraverso il sentimento creativo, al posto dell’infruttifera chimera, la possibilità concreta della svolta.

Una svolta professionale che non paga dazio agli insulsi particolari, acuiti dai periodici a caccia di scoop, e ai fiotti di champagne diffusi in un mondo dorato, retto dall’inane esteriorità, ma che trae linfa dallo sblocco liberatorio congiunto al contatto diretto col pubblico, stabilito dallo strenuo impegno profuso in teatro, dall’aderenza al commercialista Franco Musi (nella foto) colluso con la malavita napoletana, reo nella serie televisiva Gomorra di fare il passo più lungo della gamba, e dall’impeccabile misura grazie alla quale è riuscito ad anteporre l’umiltà dell’antiretorica alle pose vanesie dei set cinematografici.

Fremere dinanzi all’ipotetica crescita esponenziale dei film da interpretare, al fine di ricavarne la notorietà capace di porre fine agli orari disagevoli e all’asservimento nei riguardi della macchina da presa, può rivelarsi un’autorete. La soddisfazione di aver impersonato in Mia madre di Nanni Moretti l’ex alunno della signora appena scomparsa e impreziosito la trama, sia pure cum grano salis, col ricordo sobrio ma incisivo di un’insegnante affezionata all’acume sempiterno degli adagi latini, riconduce tutto all’ordine naturale delle cose. Il primo piano del volto, scosso dalla punta di spina del dolore ma deciso a rispettare l’intimo contegno d’ogni lutto inevitabile, non solo tiene le opportune distanze dalle soap che chiedono agli spettatori meno scaltriti un abuso delle sacche lacrimali. Nella sua sottorecitazione risiede anche il corredo d’idee ed emozioni che, lungi dall’alterare l’intrinseca verità rappresentata e dal prestarsi all’impasse degli inutili equivoci, equipara la forza significante dell’io interiore alla fase del concepimento dell’estro.

Le imitazioni superficiali contano come il due di picche. Le circostanze di vita congiunte all’evocazione decisiva dei modi d’agire e degli empatici palpiti segreti, che distinguono l’aura contemplativa della poesia dalla “fuffa” superflua, vanno ricercate, invece, nell’amore per il teatro. Nato quando era un giovane impiegato di una società dell’ENI a San Donato Milanese. La scintilla scoccata in platea e proseguita sulle incantate tavole del palcoscenico ha saputo andare oltre gli argomenti capziosi, legati all’esacerbata sete di gloria, preferendovi la sana voluttà d’approfondimento.

La fiaccola dell’arte continua ad ardere ancor oggi con rimarchevole costanza grazie all’ininterrotta scoperta delle linee d’ombra che separano lo spirito dalla materia, dell’etereo assemblaggio del soffio esistenziale, ricondotto all’esperienza privata, dell’inesauribile ed emblematico scandaglio introspettivo difeso nei preziosissimi testi degli autori condotti nel Pantheon dell’Immortalità. Da Shakespeare, il Grande Bardo, ad Anton Pavlovič Čechov.

Non a caso in Habemus Papam il processo d’identificazione da semplice spettatore di Antonio Zavatteri nell’immalinconito pontefice, interpretato da Michel Piccoli, fresco di nomina, che compie il gran rifiuto, preferendo partecipare, sotto mentite spoglie, all’ennesima messa in scena dell’inobliabile Il gabbiano di Čechov, risulta assai indicativo.

Il bosco di David Mamet, messo in scena al Teatro Out/Off del capoluogo lombardo, gli ha consentito di trarre notevole linfa dalla vena istrionica e visionaria del drammaturgo statunitense. La componente parlata, divenuta un alacre oggetto di analisi in ogni suo aspetto, dall’altisonante vigoria arcaica, un po’ fuori moda, alle tendenze di punta dei segnali discorsivi, trascende le spacconate dei colleghi oppressi dal mix di onori e prosperità ad appannaggio delle star, vere o presunte poco importa, ed esibisce tout court lo schietto desiderio di convertire l’ovvietà di certi luoghi comuni nello slancio trascinante dell’immaginazione. Antonio ed Elena Arvigo (nella foto), al timone di regìa, sono entrati nel merito del gioco fisionomico, giustapposto tanto alla facondia dialogica quanto ai borbottii, e delle scelte, da compiere in tandem, per vincere, senza remore, l’implicita sfida dell’intelligenza.

Metterci del proprio, per sopperire all’impasse di cedere all’inerzia dei «nani sulle spalle dei giganti», che spinge gli sceneggiatori a corto d’ingegno a spacciare i cospicui plagi in sentiti omaggi, scongiura parimenti lo scoglio del dannoso déjà-vu. Le interpolazioni, nel ruolo addirittura del fiero e al contempo sensibile spadaccino Cyrano de Bergerac (nella foto), raggiungono l’acme, al di là dell’eloquio perentorio ed erudito, frutto del geniale poeta transalpino Edmond Rostand, grazie alla corrente sotterranea dell’ispirazione sincera. Che produce cortocircuiti colmi d’interesse filosofico ed eminentemente antropico, in merito alla gracilità del diritto alla fantasia per gli individui belli dentro, braccati tuttavia dallo strazio della stortura estetica. Ravvisabile sia nel naso posticcio, imposto dalle circostanze, sia nell’impeccabile senso della misura unito all’audacia di apportare qualcosa d’inedito. Fosse pure impercettibile lì per lì.

Le contraddizioni della volpe che non arriva all’uva non gli appartengono. In medio stat virtus. Antonio ne è perfettamente consapevole. Il prestigio, ritenuto da diversi colleghi l’agognato coronamento dei molteplici sforzi, compiuti sull’agile scorta della passione, si misura con gli stilemi del marketing. Che ritengono la Settima Arte una comunicazione che deve essere comunicata di nuovo. Ripetita iuvant, dunque? Certamente sì. Anche se il contributo della cultura ha, almeno in determinati casi, voce in capitolo. La quotazione conseguita nel mercato non è, in ogni caso, un fattore blasfemo. Gli elementi segnaletici servono. Basta che non prendano il sopravvento.

La virtù di ridurre all’osso la tentazione dell’iperbole, specie allorché non si beneficia delle parti da protagonista assoluto, dà la stura al momento di massima concentrazione partorito dalla psicotecnica. Bastano pochi minuti per lasciare il segno dell’acume, di una presenza fisica legata ai motivi figurativi, della palingenesi che tramuta la perspicacia in strumento di favorevole, se non determinante, (auto)conoscenza. L’antidoto, per antonomasia, agli effetti deleteri dell’autoesaltazione.

La compattezza sobria ed essenziale riposta nell’ipnotico ascendente della sottorecitazione, che pone in risalto l’indubbia maestria di cogliere il pungolo della memoria affettiva e la reazione fisica agli shock sepolti nell’inconscio, senza tuttavia battere ciglio, per conferire in seguito un’inopinata intensità alla parabola trasversale degli eloquenti silenzi, impreziosisce l’autenticità della suddetta passione. Ed ergo dell’affascinante natura interiore ed esteriore condotta in porto per mezzo dell’incessante trasporto creativo. Le proposte allettanti possono attendere intanto? Al pari del paradiso portato da Warren Beatty nella fabbrica dei sogni sul terreno della commedia fantasy?

Ben vengano, invece, le offerte che premiano gli sforzi compiuti in un’intera carriera. Occorre, fino a quel momento, evitare di costruire castelli sulla sabbia del vagheggiamento pleonastico, e rinvigorire, al contrario, il «magico se» – motore invisibile dei timbri corporei, ascetici ed emotivi di qualsivoglia personaggio – definito accanto all’esimio Luca Ronconi.

Mentre con l’inedita pièce La Centaura di Giovan Battista Andreini, apprestata dal compianto Maestro, sono nondimeno venuti a galla i vezzi del gigionismo manierato, sebbene d’alta scuola, le tre primavere trascorse a seguito della Popular Shakespeare Kompany diretta da Valerio Binasco (nella foto) hanno rinsaldato la predilezione per i tòpoi sotto le righe. E sotto la cenere. Che covavano in attesa di fondere la partitura del cuore con quella dell’intelletto. Per penetrare le viscere del «magico se» e trasmettere a tal punto l’energia corroborante del testo secondo canoni diversi. Inattesi. Binasco, indimenticabile nelle vesti del greve partigiano in attesa di riaffermazione nel negletto Il sangue dei vinti di Michele Soavi e nel ruolo dell’inquieto rivoluzionario finito sulla ghigliottina in Noi credevamo dell’applaudito Mario Martone, rifugge dagli enfatici attestati di stima. Rimane un guru che insegna e apprende, colloca la violenza remota in un sopracciglio che s’inarca, lo mitiga nel dono dell’oratoria, in previsione delle scene cruciali. Mai comunque al limite del sostenibile. Spiccano perciò la ricchezza polivalente del copione shakespeariano e la varietà degli strumenti psicologici ad esso congiunti prima dei pezzi, limitati ed esclusivi, del singolo repertorio.

L’egemonia dei semitoni sul vacuo frastuono degli accenti, che fanno tanto rumore e poca sostanza, si basa sulla giusta consapevolezza dei propri mezzi. Chi si loda, si sbroda. È vero. Ma all’assennatezza popolaresca dell’adagio romano corrisponde, di contro, il rovescio della medaglia comportato dalla falsa modestia. La maturità professionale irrobustita da Antonio Zavatteri al cinema con Gabriele Muccino in Baciami ancora, Francesca Comencini in Un giorno speciale, Maria Sole Tognazzi in Io e lei, l’esordiente Alberto Caviglia in Pecore in erba, l’esperto Ben Stiller in Zoolander 2 in cabina di regìa, nonché con la produzione di Bollywood in Ighiliterra, tra le mura della Perfida Albione, Patria però dell’immenso Shakespeare, è un tonico d’indubbia efficacia. Per stare sul pezzo. Anche se la consapevolezza delle frecce al proprio arco acquisita a teatro resta un’altra cosa. Gli esperimenti mentali, la reviviscenza, il punto di partenza dell’azione fisica e quello d’approdo delle dinamiche interiori, recuperate nelle reminiscenze, con la Bottega del Caffè di Goldoni o col magnifico Don Giovanni di Jean-Baptiste Poquelin, conosciuto come Molière, danno il benservito a qualsivoglia cliché. Lo stesso Molière mosse i primi passi prendendo spunto dalla nostra commedia dell’arte. Trasmessa di bottega in bottega sino all’approdo alla commedia all’italiana. Da buon torinese Antonio, restio a fare la figura del cioccolataio, avvantaggia il sapore dolce-amaro dell’umorismo tagliente, stempera nella saggezza dell’ironia catartica l’angoscia degli indugi di qualsiasi tipo e serba l’effigie nitida dell’appropriato tran tran sul palcoscenico. Alieno all’insalubre meccanicità delle performance prive dell’intuito e della padronanza sancita dai perpetui training. Le loro incancellabili tracce saranno sempre il miglior trampolino di lancio. Per raggiungere gli obiettivi prefissi con l’attaccamento ai probi impeti delle origini.

1). D / Quanto contano la dote dell’umorismo e l’intensa leggerezza, cara a Italo Calvino, per svolgere il mestiere dell’attore mettendosi al riparo dai contraccolpi dovuti agli immancabili alti e bassi?

R / Hai fatto un’ottima domanda, dando implicitamente anche la risposta, complicandomi, in un certo senso, il compito di fornire una spiegazione attenta ed efficace. Partendo dal problema della crisi occupazionale e degli inevitabili strascichi ivi connessi sul piano dell’ottimismo, che serve per fare questo mestiere con la giusta dedizione, l’altalena degli stati d’animo è piuttosto costante. Tranne per chi è riuscito a conquistare la piena celebrità. Lo spettro di una stasi, ai danni dell’imprescindibile applicazione ai vari sbocchi del lavoro dell’attore, può abbattere il morale delle persone in maggior misura fragili. Prendere le cose con filosofia, senza assilli deleteri, aiuta certamente ad affrontarle meglio. Conta anche sdrammatizzare mantenendo frattanto, per rispondere compiutamente all’interrogativo che mi hai posto, un alto livello di professionalità. Il concetto di genio e sregolatezza, nell’ambito della recitazione, come veniva considerato anni fa, ha oggi molto meno senso. Il mercato ha mutato davvero segno e serve così una salda disciplina. Oltre all’idonea dose d’ironia stemperante. E, quindi, di leggerezza.

2). D / L’implicito concetto di sottrazione di peso, tanto alla struttura narrativa quanto agli esseri umani, per conferire lo slancio ideale all’artista che si rapporta col mondo, rientra altresì nei punti fermi della scrittrice Natalia Ginzburg (nella foto). Stai lavorando su due sue opere, “La parrucca” e “Paese di mare”, in veste di regista teatrale. Preferisci avere l’onore, nonché l’onere, di coordinare le varie maestranze, per dare linfa agli adeguati fattori espressivi, o cimentarti nell’arte della recitazione?

R / Per quanto concerne la questione della leggerezza, che ovviamente non riguarda soltanto il rapporto con le altre persone, ma attiene, pure, alla capacità di attingere all’estro creativo degli artisti in generale senza cadere nella pesantezza dell’arroganza, costituisce uno stimolo fondamentale ugualmente per chi recita. Unire rigore e spontaneità, spessore e levità diviene un valore aggiunto. Decisivo, direi. Perché accrescere sempre la professionalità di cui abbiamo parlato prima, senza però farsi fagocitare dalla nevrosi dovuta all’alternanza di scoramento ed entusiasmo, a seconda di come procedono le cose, permette di definire nelle diverse sfumature finanche la complessità significante dei sentimenti rappresentati ed evocati. In merito, inoltre, all’onore e all’onere di dirigere, anziché essere diretto, si tratta di una responsabilità che mi piace prendere. In quanto allarga le mie prospettive nel guidare gli attori e le attrici che si affidano al sottoscritto nella conoscenza del testo, nel raffronto con la sfera delle emozioni individuali, nella relativa personificazione e nella carica comunicativa da imprimere. Con leggerezza, appunto, ed energia costante. Che deriva anche dall’ebbrezza di guidare ed essere guidati. Ottenendo delle indicazioni dall’intero cast per arricchire l’azione scenica. Ed è un’idea più ampia rispetto alla concatenazione logica dell’intreccio della trama.

3). D / La tua prova nei panni ambigui ma in fondo umani del commercialista Franco in “Gomorra – La serie” coglie nel segno. Le sirene del successo costituiscono uno sprone ad accrescere la ricerca dell’esteriorità, legata alla fotogenia, o dell’io interiore?

R / Io posso parlarne solo ed esclusivamente in linea teorica. Per deduzione. Essendo un attore che, pur lavorando parecchio, su diversi fronti, non ha beneficiato, almeno sino ad adesso, della fama attribuita dal grande pubblico. Che va in sala per ammirare, oltre ai registi, pure gli attori e le attrici in possesso di un particolare carisma. Inteso anche come elemento d’attrazione. Detto questo, per dovere di chiarezza, gli interpreti realmente meritevoli di elogi c’insegnano che lo sfoggio è fine a se stesso. Il privilegio, relativo non al criterio di visibilità sullo schermo e di riconoscibilità per strada, bensì al potere di scelta, riguardo il copione da interpretare, in quei casi, è ben guadagnato. I mostri sacri, si sa, sono quasi sempre umili. Attenti, se non altro, a non montarsi mai la testa. A dispetto dei vantaggi di cui fanno un uso legittimo. Però pure discreto. Insomma, non esagerato.

4). D / L’umiltà, quindi, serve pure per mantenere intatto l’entusiasmo degli esordi?

R / L’entusiasmo non bisogna mai perderlo. Rientra nel processo di creazione del personaggio. Poi venire bene in video, bucare lo schermo addirittura, come si dice, non può che far piacere. Se e quando succede. Conta anche la fotogenia. Ci mancherebbe! Ma non deve incidere o prevalere sull’interazione tra umiltà ed entusiasmo. D’altronde ogni nuova interpretazione richiede impegno ed è una scoperta continua.

5). D / Nondimeno l’introspezione psicologica non evita alle risorse finanziarie di prosciugarsi. È necessario, pertanto, dare un colpo alla botte dei calcoli professionali e uno al cerchio del bisogno di approfondire la maestria della psicotecnica? Oppure l’ambizione contempla l’approfondimento in questione?

R / Dipende. C’è una categoria di colleghi che, per tornare sul discorso concernente la fotogenia, ama più la propria faccia. Francesco Montanari (nella foto), invece, divenuto famosissimo, almeno in Italia, per il ruolo di Libano nella serie tv “Romanzo criminale”, bada al sodo. Che per lui vuol dire affinare i ferri del mestiere. Ed è infatti un attore bravissimo. Resta un nodo piuttosto complicato da scogliere. Ogni caso risulta soggettivo. E, perciò, è un caso a parte. Tranne i mostri sacri, a cui ho fatto riferimento in precedenza, che uniscono l’umiltà allo sconfinato talento recitativo. Quello che viene definito «lo smodato culto della propria facciaccia» per alcuni è una prerogativa irrinunciabile. Per altri invece non lo è. Poi, in seguito al successo, capire se è meglio farsi più fotografie, per sfruttare l’onda, o mettere questa dote al servizio della luministica del film, e quindi del personaggio, credo che dipenda molto dal regista che si trova dall’altra parte. È lui a decidere che peso artistico ed espressivo attribuire alla relazione che si viene a creare fra le forme somatiche del volto e alcuni sintomatici contrasti chiaroscurali. Il calcolo professionale è comprensibile: può starci. Allontanare lo spettro dell’occupazione fortuita significa cogliere tutte le occasioni concesse dall’attività interpretativa. Gli attori comunque si mettono in gioco. Raccoglierne i frutti rientra nelle opportunità previste. Tra i disagi ci sono quelli determinati dai cali di popolarità, dal mutamento dei gusti del pubblico, dall’esigenza di lavorare anche con le intemperie in conformità con il piano di lavorazione stabilito prima delle riprese. L’equilibrio tra relax e concentrazione non va, quindi, necessariamente ricondotto ai capricci di una casta, affamata di coccole, bensì è un modo per entrare nei panni altrui, che poi è il compito degli attori, senza ulteriore stress. Se gli interpreti sono trattati in malo modo, difficilmente rendono al meglio. Certo: un conto è il rispetto; un altro sono le coccole. Tuttavia la combinazione di trasporto ed entusiasmo creativo, per trarre spunto dall’esteriorità dei fatti narrati e tirare fuori il succo dell’azione interiore, dipende da una serie di fattori. Il cerchiobottismo ci sta anche. Fare entrambe le cose, puntare voglio dire al miglioramento della carriera approfondendo il lavoro sui personaggi e su se stessi, è possibile. Il ritorno economico e d’immagine, se non è esasperato, non toglie nulla alla voglia di andare in profondità in ruoli stimolanti sotto l’aspetto culturale. Non disdegno in certe circostanze la quantità. A beneficio di un pubblico che antepone, a una fruizione impegnativa, le emozioni, benché semplici, derivate dagli spettacoli di presa immediata. Ma in altre occasioni preferisco rivolgermi agli spettatori sensibili alla qualità della cultura. Basta non fossilizzarsi né in un verso né nell’altro.

6). D / Alberto Moravia, riferendosi a John Schlesinger in “Un uomo da marciapiede”, sosteneva che un regista dovesse trarre partito da tutto senza essere ossessionato da nulla. La pensi allo stesso modo?

R / In linea di massima sì. C’è il desiderio d’intrattenimento da parte delle platee meno pretenziose. E poi bisogna tener conto della richiesta di cultura da parte di un altro tipo di pubblico. La cultura non va mai disconosciuta. Guai a farlo. Ma nemmeno bisogna sfoggiarla in ogni momento. Resta una risorsa. Inserirla nell’ambito delle prove in serie televisive, e negli altri prodotti commerciali, non è sbagliato. Anzi. La piattaforma manistream è una palestra dannosa solo se si rinuncia del tutto ai precetti formativi della preparazione. Se presa nel verso giusto, al posto dei vezzi di cui si rischia di rimanere infruttuosamente prigionieri, può produrre invece risultati soddisfacenti. Frutto dell’immediatezza espressiva amalgamata al retroterra istruttivo dell’esperienza. Ho ancora tanto da imparare. Ed è per me una sfida colma di stimoli decisivi.

7). D / Nel film Un giorno speciale impersoni un politico, il poco onorevole Balestra. Per farlo, scegli la sottorecitazione. L’implicito lavoro di sottrazione costituisce un’ulteriore freccia all’arco degli attori decisi ad andare in profondità?

R / Apro, innanzitutto, una parentesi: ti porgo davvero i miei complimenti per la profondità delle tue argomentazioni. Ed io, di solito, non faccio molti elogi.

8). D / Mi fanno doppiamente piacere, allora. Tornando alla domanda su quest’altro tipo di sottrazione, le cose che togli ti mancano? O, per dirla alla Bruno Dumont, «più si toglie al visibile, più si aggiunge all’invisibile» ed ergo al mistero tipico dell’arte?

R / Credo sia un mio punto di forza. Perché concedendo poco, quasi nulla, ai riempitivi aggiunti, utili per mettersi in mostra, ma dannosi ai fini dell’autoanalisi necessaria ad appaiare il lavoro sul personaggio a quello su se stesso, preservo, in primo luogo, l’insito carattere d’autenticità. Quello che la gente non sa, rispetto a ciò che invece sa, ed è perciò spesso scontato, appare molto più affascinante. Tu hai parlato di Bruno Dumont. Ma anche Robert Bresson (nella foto), i fratelli Dardenne e altri maestri dell’antiretorica riescono a inchiodare l’attenzione togliendo i particolari ammiccanti. Furbi ma sprovvisti di magia. C’è, al contrario, molta magia in ogni cosa che si sottintende. Anziché rimarcare. E la magia apre il varco dell’immaginazione più degli elementi spettacolari, contemplati nei soliti effetti speciali, e delle cose troppo sottolineate. Nell’ambito ugualmente, intendo, della recitazione.

9). D / Per una cosa cui rinunci, c’è una cosa che acquisti. Ti piace molto più quest’ultima, in definitiva?

R / Sono ben consapevole della rinuncia. Mio malgrado, anche. Però, in definitiva, preferisco di gran lunga togliere invece di aggiungere.

10). D / Ritieni più stimolante, come interprete, la virtù di far ridere amaramente e far riflettere ironicamente, ad appannaggio della commedia o i lampi d’estro delle tragedie, di Shakespeare in primis, restano il miglior stimolo creativo?

R / È un’altra bella domanda alla quale non è semplicissimo rispondere.

11). D / Premesso, poi, che nei capolavori di Shakespeare c’è anche tanta ironia.

R / Appunto. La scelta non è esattamente tra tragedia e commedia. Se devo circoscrivere la mia attività di regista teatrale a questa valutazione dicotomica, ebbene io pesco più cose nella commedia. Non c’è dubbio. Il filtro della comicità, dell’ironia, della dote di mostrare il ridicolo di cose al contrario prese troppo sul serio, mi dà più stimoli del peso eccessivo di opere viziate d’intellettualismo compiaciuto. Che poi sono una barba. L’apice è raggiunto dall’interazione tra risate schiette ed emozioni profonde. Certo, è una parola!: raggiungere una mistura del genere richiede strenuo impegno. Se tu guardi “Melancholia” (nella foto) di Lars von Trier, insieme allo sgomento, ai momenti lirici, a quelli estatici, c’è un’ironia sottesa molto forte. Se lo dico a cento persone, magari novanta mi prendono per matto.

12). D / Prendessero per matto pure me: la penso così anch’io. Tanto più che nel talento di mettere a fuoco strazi immani ed eruditi contrappunti sagaci, von Trier, con l’uso virtuoso dell’apertura del diaframma e della macchina da presa, va davvero in profondità.

R / Assolutamente. Ed è un’originale fonte di divertimento e d’approfondimento costante la visione d’ogni suo film. Dove il gusto della provocazione non è mai buttato lì per caso. Bensì innesca la nostra partecipazione emotiva, spingendoci pure a riflettere a fondo sui temi trattati. Come l’imminente fine del mondo paventata dal pianeta che si avvicina inesorabilmente, per la disperazione del cognato dapprincipio sbruffone della protagonista. E il grande Maestro di tutti noi, Shakespeare, è stato quello che ha tracciato la strada da seguire in tal senso. Conciliando elementi in apparenza discordanti.

13). D /Il significato dell’adagio latino Mens sana in corpore sano gioca un ruolo decisivo per l’input artistico degli attori?

R / A me piace avere cura del corpo. Dall’azione fisica, quando si recita, prende piede l’azione spirituale. Che va, al pari dei film di Lars von Trier, in profondità.

14). D / Tenersi in forma, inoltre, vuol dire anche saper mettere in moto i centri emotivi attigui agli organi, stabilire che tipo di reazione apporre al corpo ed entrare così in empatia con gli spettatori.

R / Hai centrato in pieno anche questa volta l’origine dei miei slanci: io pratico il Muay thai ed è un’arte marziale che insegna ancor più a conoscersi; faccio pure nuoto. Mi fa star bene, ci sono abituato e l’energia che ne deriva costituisce un’ulteriore risorsa per sostenere nuove sfide legate all’aderenza ad altri tipi di personaggi. Il coordinamento, fisico-mentale, non impegna solo lo sguardo. Gli occhi. L’utilizzazione del corpo tenuto in forma offre più chance nell’ambito del bios scenico. Diviene un mezzo conoscitivo, valido come quello frutto dell’acume artistico, che consente di spiazzare anche lo spettatore. Accrescendo, perciò, il suo livello di coinvolgimento. È importante, se si vuole ricavare il meglio dal ritmo della parola e dal linguaggio del corpo, non lasciarsi mai andare. Gli impeti di entusiasmo ed estasi creativa derivano dall’autocontrollo. La conoscenza e l’analisi dell’intelletto fanno il resto. Ed è giusto che sia così.

MASSIMILIANO SERRIELLO