A colloquio con Giuliano Giacomelli sul fascino del genere horror e gli stimoli del cinema d’autore

Scritto da Massimiliano Serriello il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro.

L’AMPIA GAMMA D’INPUT CREATIVI ED EMOTIVI D’UN REGISTA UNDERGROUND A TUTTO TONDO

Una conversazione con Massimiliano Serriello

È davvero un regista underground a tutto tondo Giuliano Giacomelli (nella foto): nell’età verde, quando la passione per la fabbrica dei sogni divampava sotto la cenere dell’avventizia sete di sapere ed emozioni forti, ha scoperto dapprincipio l’amato genere horror – con Il mostro della laguna nera (Creature from the Black Lagoon) di Jack Arnold nelle vesti dell’archetipo per antonomasia dei motivi d’inquietudine legati alla fantascienza frammisti ai canonici scenari da brivido – per poi imparare ad apprezzare a trecento sessanta gradi la Settima Arte. Ivi compresi gli Autori con la “A” maiuscola votati all’aura contemplativa. Comunque il primo amore, come si dice, non si scorda mai.

Nativo dell’Isola del Liri, in provincia di Frosinone, Giuliano conosce bene, o se non altro può afferrare al volo per semplice assonanza, l’adagio vernacolare sciorinato da Sophia Loren ne La ciociara: «Crai e piscrai vago cammenanno o core into i pantani» («Domani e dopodomani vado camminando il cuore nei pantani»).

Ed è, il cuore, un elemento d’importanza assoluta. L’attaccamento ai luoghi – ai pantani, alla terra, all’università della strada, dove destreggiarsi lontano tanto dalla gabbia dorata del nido familiare dei figli di papà quanto dall’introverso isolamento degli incerti nerd, insieme al richiamo del mare, frammisto all’atavico batticuore, alimentato dal sempiterno Fanciullino del Pascoli che alberga in ciascuno di noi – costituisce l’antidoto migliore contro ogni accidia. L’amaca accoglie il riposo del guerriero gentile. Deciso nondimeno a buttare il summenzionato cuore oltre l’ostacolo. A darsi da fare. Ad agire. In cabina di regìa. Ma anche come spettatore. Avido di nuove visioni. Memore delle vecchie. Scevre dall’impasse delle pellicole presenti in Nuovo cinema Paradiso coperte di polvere. Ricordate solo in chiave romantica sul versante intimo. Il potere di suggestione esercitato nella sua fantasia d’inesausto pupo – pronto ad afferrare il deposito d’incanti e sgomenti connesso a Il mostro della laguna nera (nella foto), all’Uomo-Branchia, alla creatura anfibia con la pelle squamosa che funge da giubbotto antiproiettili, alla capacità della location del Rio delle Amazzoni di riverberare gli stati d’animo e condizionare i modi d’agire, alla virtù di scrivere con la luce veicolata dai direttori della fotografia con gli attributi – gli impedisce di costruire un infecondo castello di carta. Lo sprona, piuttosto, col passaggio dall’entusiasmo da neofita del cinefilo con la goccia al naso alla lucidità del cineasta col sale in zucca a trarre linfa dalla lucida reminiscenza dei cavalli di battaglia. Ed ergo delle opere, ammirate sia sul piccolo sia sul grande schermo, che l’hanno convertito in cinenauta. Trasportandolo in luoghi primitivi, esotici, in atmosfere magiche, inquietanti, all’insegna del proficuo, incessante, rapporto tra immagine e immaginazione. La letteratura, l’alta densità lessicale, la sacrosanta egemonia delle parole piene su quelle vuote non lo lasciano certo indifferente: tra le sue letture, e riletture, trovano un posto di prim’ordine il viaggio in giro per l’America, all’apice dell’età verde, alla scoperta dell’alterità, del biopic Sulla strada (e dove sennò?!) di Jack Kerouac, il veicolo di meraviglia fiabesca ed empito spaventevole racchiuso nei libri del saggista statunitense H. P. Lovecraft, i sommi ed eccentrici guizzi in merito agli oscuri recessi dello spirito antropico dell’estroso narratore americano Richard Matheson , Edgar Allan Poe e, last but not least, Kafka (nella foto). Mica Peppino er bujaccaro. Bensì lo scrittore boemo di lingua tedesca. Come poteva non inchiodarne l’attenzione l’autore – tra i tanti romanzi incentrati sul terrore, sulla condanna, sull’alienazione, sull’espiazione, sul cupio dissolvi, sull’amor vitae – de La metamorfosi (Die Verwandlung)?

Tuttavia ad animarlo, ad accendergli la fantasia, l’ingegno, il coraggio per passare dalla teoria alla prassi, dal pensiero all’azione, al «ciak si gira!», allo start dato in maniera perentoria, decisa, senza tradire alcuna incertezza (altrimenti gli attori che, come si dice a Roma, se la sentono calla, e credono di avere la facoltà di mettere il becco nelle scelte del regista, salgono in cattedra), è solo ed esclusivamente la scrittura per immagini del cinema.

Dagli studi in veste d’autodidatta – che forse sogna di un uomo tramutato nel sonno in scarafaggio gigante e costretto a pagarne lo scotto vita natural durante ed emula i vari numi tutelari con Tobe Hooper (nella foto) in prima fila – alla laurea conseguita otto anni fa presso il Dipartimento di Arti Musica e Spettacolo (Dams) di Roma Tre il passo non è breve. Ma automatico. L’approdo in cabina di regìa, con le ali ai piedi, il vento in poppa, il battito accelerato, perché guadagnarsi da vivere con un mestiere che si ama è un privilegio duro da conquistare, ricava vigore dai lavori amatoriali realizzati prima di redigere la tesi sul Gotico Padano e il thriller rurale del Bel Paese. L’horror coi risvolti thrilling La Progenie del Diavolo girato in tandem con l’inseparabile, o quasi, Lorenzo Giovenga non piace solo ad amici e parenti: segno che la stoffa c’è. Per farsi le ossa, l’indispensabile step successivo, mette in cantiere P.o.e. – Project of Evil. Promuovendo la natura amatoriale e dilettantesca dell’approccio trepidante con l’universo di celluloide rimirato dal di fuori ad audacia sperimentale. Vissuta dal di dentro.

Nella consapevolezza che un conto sono gli elementi costitutivi dell’ingegno, dispiegati ora nel cinema di genere ora nei film di particolare pregio culturale, e un altro paio di maniche sono le relazioni mercantili. Non c’è cinefilia senza lo shocker alla Psycho, senza l’horror, puro o spurio, senza i meccanismi della paura, senza i richiami citazionistici di Quentin Tarantino, senza quella costruzione temporale alla rovescia, che scompagina le carte ai poveri di spirito, senza i personaggi chiusi nel loro mondo vaneggiante, senza ironia stemperante ed elegia imperante, come nei capolavori di Sergio Leone, senza ritmo, senza pathos, senza profondità di campo, senza la potenza del visibile e dell’invisibile, senza la forza significante dei territori eletti a location, per la gioia delle Film Commission, senza il coraggio di battere strade nuove. Di sperimentare. Ma non esiste cinema, in grado di arrivare nei mercati di sbocco, anziché campeggiare nei circoli alternativi in cui l’opera d’informazione ritenuta diversa dallo standard la vedono in quattro gatti, senza la dimensione del capitale investito, senza le strategie di riduzione del rischio d’insuccesso, senza l’integrazione verticale del settore, senza la fidelizzazione dello spettatore, senza l’iter processuale che inizia con la contrattazione bancaria, con l’intermediazione tra i fornitori del budget necessario e gli autori, senza modalità di contenimento, senza la rianimazione territoriale del cineturismo, senza place marketing, senza la fase di location scouting, senza una via d’intesa tra mire espressive e imperativi commerciali. L’esperienza maturata in qualità di aiuto-regista di Lorenzo Bianchini (nella foto con Giuliano) in Across the River – Oltre il Guado è servita a Giacomelli a capire la portata delle incombenze da adempiere per passare dalla stesura della sceneggiatura al piano di finanziamento, dallo storyboard al piano di lavorazione, dalla padronanza dell’equipaggiamento tecnico alla prova del nove sul set. Per non avvertire l’imbarazzo degli avventizi. Dei velleitari. Di chi vuole ma non può. Di chi non sa tamponare una falla né ha sette spiriti come i gatti. Degli appassionati nati ieri. Che passano il fior fiore degli anni a godere per interposta persona. Lungi dal dare il proprio contributo, magari modesto, nell’ambito della direzione degli attori, del bisogno di controllare le riprese, onde evitare le temute interferenze lesive, nella notificazione dottrinale a sostegno dei nuovi talenti, nell’intermediazione tra lo sguardo dell’autore e quello delle masse, nella riflessione estetica, nella libertà espressiva, nell’identità ideologica, nell’uso della tecnica, nell’impegno profuso nel ruolo di negoziatore degli accordi raggiunti tra gli artisti e i capitalisti, nello sfruttamento intensivo dei film ritenuti utili sia sotto l’aspetto artistico sia dal punto di vista remunerativo. Con buona pace degli strali lanciati al vil denaro dai fautori dalle associazioni private. Che curano la proiezione di film, certamente degni di nota, ma esclusi dalla filiera della fabbrica dei sogni. Il tran tran giornaliero di Giuliano Giacomelli è sempre denso d’impegni, d’ideazioni creative contemperate alla praticità. Alla concretezza. I progetti in nuce sembrano dapprincipio dei bicchieri di cristallo. Destinati a infrangersi contro il muro dell’evidenza dei preventivi di spesa, delle ardue possibilità di contributi necessari alla realizzazione del film. Per ottenere, forse, un minimo garantito, un anticipo dal distributore, vendendogli i diritti per l’accesso al mercato di sbocco quando il set è ancora in pieno fermento. L’intesa lavorativa stabilita con la casa di produzione Daitona, intenta a posizionare sul mercato documentari come Where is Europe? – girato da Valentina Signorelli a bordo della nave Acquarius per comprendere attraverso gli effetti seducenti della geografia emozionale e del mare aperto il significato più profondo dell’identità continentale – gli ha permesso di maneggiare con cura ma pure con dimestichezza i progetti delicati. Infondendogli il cipiglio giusto per pervenire alle mete prefisse ex ante. È tutto avvenuto in maniera naturale: tra i soci fondatori di Daitona c’è l’amico co-regista Giovenga. Insieme a Valentina Signorelli e Lorenzo Lazzarini. La stima reciproca, rinsaldata dalla complicità, dall’inesausta passione per i cult usciti di circolazione e i progetti futuri da mettere in circolazione, al riparo dal velleitarismo delle associazioni ricreative, li ha spinti a fare le cose sul serio.

Lo testimonia l’atipico docu-film Storia di Ray (nella foto). Diretto dal solerte e talentuoso collega Giuseppe Di Renzo. Con Giacomelli coinvolto nelle insolite ma stimolanti vesti di produttore esecutivo. Al pari di Lorenzo Trovato. Per riuscire ad accrescere gli spazi dell’immaginario collettivo partendo dal pedinamento zavattiniano di uno showman provinciale. Toccando il nocciolo dell’illusione dell’avventura adrenalinica, del successo planetario, della verità sepolta nel quotidiano, dietro le quinte, nei camerini, nella trivialità delle esibizioni in itinere svilite prima ed ex post dai cicchetti degli organizzatori che badano al sodo, dalle angolazioni dinamiche e dalla palingenesi conclusiva. Con la trasformazione in asino. Già la vecchia, cara palingenesi. Che dà l’acqua della vita all’amato genere horror. Mai ripudiato. La metempsicosi alla base dell’abominevole ferocia, della carica di valenza sinistra, bieca, degli eventi apocalittici, delle spaventevoli creature affamate di carne umana, dell’incarnazione del Rischio e della Minaccia. Della stazione di polizia demolita in Distretto 13 di John Carpenter. Dei battesimi di sangue compiuti ne Le colline hanno gli occhi di Wes Craven. Della necrofilia associata al fitto clima di mistero da Riccardo Fresa ne L’orribile segreto del dr. Hichcock. Dai corpi martoriati ne La casa delle finestre che ridono di Pupi Avati. Dalle ricerche giornalistiche collimate nell’atmosfera lovecraftiana, composta d’incontri cupi, ombre minacciose e piedi caprini, in Custodes bestiae del guru personale Lorenzo Bianchini.

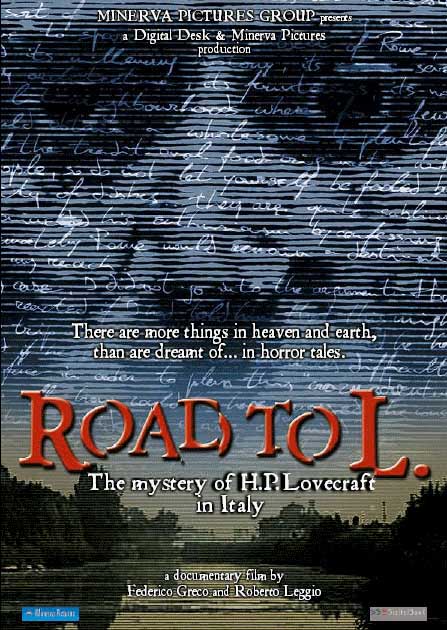

Nel momento d’esordire nel lungometraggio col film d’avventura sui generis Profondo – che prende le mosse dall’assunto dell’inobliabile Moby Dick di Herman Melville fondendo in seguito lo spunto sulla scorta d’una concezione di cinema d’autore personale che dà rilievo alla voluttà di riscatto per uscire dalla gabbia delle speranze infrante attraverso il trasporto fisico ed elegiaco del protagonista desideroso di guardare negli occhi la propria mostruosa ossessione – Giuliano Giacomelli si distanzia invece dagli stilemi dell’horror puro. Sulla falsariga del regista e sceneggiatore toscano Igor Maltagliati. Artefice, insieme all’amico del cuore Federico Greco, dello script del mockumentary in chiave thrilling Il mistero di Lovecraft – Road to L (nella foto). Diretto dallo stesso Federico Greco. Incentrato sull’ipotetica correlazione tra Il Delta del Po e la letteratura horror, intessuta d’influenza gotica, dello scrittore americano caro sia a Giuliano Giacomelli sia a Maltagliati. Autore quest’ultimo dietro la macchina da presa di film diversi nel genere tra loro – l’inusuale apologo fantasy Le ombre degli angeli, il crime movie operaio La banalità del crimine e l’ironico inno alla speranza, con l’inatteso omaggio ai defunti, Tutto liscio! – ma accumunati sul versante della molla dell’ispirazione dall’egemonia dell’assurdo poetico sugli scompigli mentali ai limiti della pazzia. Sugli exploitation-movies. Sugli zombi schierati alla stregua della tredicesima legione capitana da Giulio Cesare. Sull’amnesia, sull’alienazione, sull’arcano da svelare, grazie al dinamismo dell’azione, che Giorgio Bruno scandaglia in Almost Dead. Tenendo fede, al contrario di Giuliano Giacomelli e Igor, agli insegnamenti, comunque infinitamente preziosi, del Maestro italiano Lucio Fulci. Per garantire al misto di terrore e attrazione di toccare la vetta dell’iperbole. Di creare tensione. Di tenere costantemente gli spettatori sui carboni ardenti. In merito all’orrida trasformazione. Alla palingenesi paventata nei suoi capolavori letterari da Lovecraft. Giuliano Giacomelli, quindi, come Maltagliati, ha superato l’horror nel momento di fare sul serio? L’horror, riconducibile alla declinazione degli scenari da brivido e da paura nell’intarsio d’incubi inesausti ed elevazioni spirituali, equivale a un passaggio d’età da superare sia pure a malincuore? Certamente la cifra stilistica di Giuliano Giacomelli merita attenzione per l’avvicendarsi del rapporto del visibile con l’improbabile e la contemplazione del reale. Preferita in Profondo agli espliciti drammi della psicopatologia, al culmine dell’horror, all’iconografia della Minaccia, all’egemonia del cupio dissolvi sull’amor vitae. L’incipit richiama alla mente l’incipit sia di Un mercoledì da leoni dell’impagabile John Milius sia di Regalo di Natale del nume tutelare nostrano Pupi Avati, rintracciando nel riassunto dell’età verde affidato agli scatti fotografici del passato l’essenza dell’aforisma del poeta latino Orazio («Dum loquimur fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero» – «Mentre si parla, il tempo è già in fuga, come se ci odiasse: quindi cogli l’attimo, non credere al domani»).

L’immediato proseguimento pare lì per lì cadere nella pigrizia delle idee prese in prestito e dei nani sulle spalle dei giganti. Con l’evidente rimando alle avventure di mare e terra del capolavoro letterario di Melville. Tuttavia l’efficacia del sound design di pari passo con la scrittura per immagini sottraggono Profondo all’inerzia dell’accidia. Al ricalco della vita di bordo con l’idea fissa nel cervello. Che alberga altresì nella mente del pittoresco e sboccato Quint alias Robert Shaw (nella foto) ne Lo squalo di Steven Spielberg. Ed ecco che, prendendo le distanze da un cult movie assai più facile da scimmiottare nella speranza di cavalcarne in minima parte la gloria del consenso di pubblico e critica anziché rileggerlo confutandone i timbri spettacolari, quantunque senza volerlo esplicitamente, Giuliano Giacomelli mette in cantiere l’etica della messa in scena. Sconfessata talvolta dal cosiddetto «teatro imbastardito» adottato per aggiungere ai lunghi silenzi gli elementi dialogici della gente locale sulla leggenda del mostro marino che il fotoreporter Leonardo anela di agguantare. Nondimeno l’opera di sfoltimento ed essenzializzazione ha la meglio sul teatro filmato e sull’atmosfera resa programmaticamente cupa dai personaggi di terra. Che suonano formalistici. L’economia della forma, che è una cosa ben diversa, così come la poesia è un’altra camminata rispetto all’insistito surrogato del poeticismo, permette a Profondo di trascendere lo scoglio del déjà vu, racchiuso anche nelle analogie, che veleggiano sulla superficie, ad All is Lost di J. C. Chandor per il grande schermo nonché a Il vecchio e il mare di Ernest Hemingway per quanto concerne la proprietà letteraria, esprimendo un punto di vista estremamente personale sul tema in questione.

Igor Maltagliati, scevro dalle suggestioni horror costeggiate in alcune sceneggiature redatte sulla base del fascino dell’irrazionale, coltivato altresì dalla razionalizzazione dell’assurdo ad appannaggio della poesia, ne Le ombre degli angeli elabora l’esperienza maturata in gioventù. Quando cementò la predilezione per lo spirito che non viene tumulato. Facendo tesoro del background culturale e dei ragguagli dell’università della strada per servirsi della tecnica del fish-eye, con la distorsione della lente grandangolare che dà l’impressione di guardare dentro una palla di vetro, al fine di puntare i fari sulla distorsione della realtà. E sull’assurdo poetico che ci mostra le ombre degli angeli immaginifici ed empatici snudando la potenza dell’invisibile. Giuliano, da par suo, parte dal fantastico, che gli è familiare, per approdare al realismo. Corroborato dall’elaborazione dei timori ancestrali, dal terrore-attrazione per il mare, dai vincoli di sangue e di suolo impreziositi dall’idoneo ricorso alla geografia emozionale. Dall’amore per i generi, dall’horror sugli scudi al western in filigrana. Dalla vertigine mentale. Dagli affetti primitivi. Dall’acume figurativo. Dallo spettacolo di spaventi dell’horror/slasher e, di rimbalzo, dell’urban legend. Riletti al riparo dalle vacue gimcane automobilistiche. Prendendo spunto dalle risorse offerte dal body horror. Distillandole nel fermo desiderio di Leonardo d’agguantare la balena bianca del riscatto dall’abominevole deriva identitaria. Col tormento dello spirito che sostituisce il supplizio del corpo. E il lavoro di sottrazione che invoca, tallona, insegue il diavolo marino dalle fattezze titaniche. Ma non lo svela. Non leva la sete col prosciutto agli spettatori affezionati ai valori commerciali. Alla sensazione della paura improvvisa che li fa saltare sulle poltrone delle sale cinematografiche. O sui divani di casa. La potenzialità del mezzo espressivo al servizio dell’intenso, progressivo, processo di liberazione dall’ansia pregressa riesce ad amalgamare l’economia della forma alla polpa dei contenuti. All’inalienabile sostanza. All’ideazione dei suoni che ha fatto sudare sette camicie a Giuliano Giacomelli, deciso a impregnare con la poetica del quotidiano di stampo neorealista la mitologia intrisa d’orrore, stupore, sgomento, di facoltà prodigiose aliene all’intrattenimento disimpegnato, corrisponde il rilievo trasmesso al congegno uditivo. Il rapporto tra fantastico e reale manda a carte quarantotto in tal modo le gerarchie che distinguono il necessario, l’irrinunciabile, dal transitorio. Dall’eventuale. Dal sacrificabile. Giuliano Giacomelli non butta niente. Asciuga semmai. Riduce all’osso l’eccesso. Il surplus. Però il lavoro di selezione ed elaborazione tecnica e artistica infonde al suono spazializzato congiunto ai fattori sia reali sia simbolici di prospettare in zona Cesarini il varco che schiude le porte dell’abiura al compimento dell’immaginazione. Reale e fantastico vanno, quindi, a braccetto. Il tributo accordatogli in occasione del Cinefantasy in Brasile testimonia come i momenti stilisticamente inventivi e riflessivi di Profondo, consolidati dalla destrezza spesa ad abbinare lo sguardo in ascolto alla scrittura per immagini, costituiscano un valido tonico per la crudezza oggettiva. Fungendo da lievito poetico. Trattenuto per l’intera durata della trama. Ed emerso tout court nell’epilogo. Ma non col botto. Bensì con l’immersione che richiama alla mente, per certi versi, la ripresa subacquea del cult d’autore transalpino L’Atalante di Jean Vigo. Anche il collega Giorgio Bruno nell’ambito del cinema di genere in They Talk recupera l’attitudine a scrivere con la luce e disegnare coi suoni. Lo scopo di Bruno è ripristinare lo status quo dei fantasmi diversi da quelli contemplativi di David Lowery. Per innescare i meccanismi del giallo visionario ma immediato. Con le voci sempre più insistenti dei trapassati che parlano (They Talk appunto; nomen omen, anche se in inglese e non in latino; pazienza). Confuse, dapprincipio, con le sonorità acusmatiche e non acusmatiche. Con i riverberi liricizzanti. Con gli echi a un certo punto prontamente tambureggianti. Bruno rimane nell’humus del genere seguendo questo criterio. Giacomelli, servendosi d’un parametro a tratti accomunabile, benché più spoglio ed ermetico, travalica decisamente i confini di qualunque genere.

E il viaggio prosegue con il cortometraggio Intolerance (nella foto). Dal titolo a dir poco impegnativo ed evocativo (l’ominimo, pionieristico cult del padre del cinema americano David Wark Griffith aveva già fatto tremare le vene e i polsi al paria interpretato dal compianto Paolo Villaggio ne Il secondo tragico Fantozzi di Luciano Salce esaltando le pose pseudo-intellettuali del cinefilo molesto Guidobaldo Maria Riccardelli). Girando di nuovo in tandem con Lorenzo Giovenga, incurante degli impegnativi trascorsi nel 1916, Giuliano torna ad agguanciare la continuità, il punto di rottura, le vie di fuga, l’alterazione ad arte dei suoni. Disegnati in un’opera in bianco e nero senza dialoghi. Né parole. Con gli occhi eloquenti dell’attore feticcio Marco Marchese che danno l’acqua della vita al linguaggio dei gesti. Il clochard che nella classica notte tempestosa salva da un tentativo di stupro la creatura muliebre, destinata a stupirlo dispiegando le ali, incarna la perseveranza – oltre al candore, la fiducia nei sentimenti inopinati, negli slanci coraggiosi e generosi – dei due amici impegnati dietro la macchina da presa ad annettere lo sforzo rigoroso dell’antiretorica, della tenace sottrazione, al cambio di paradigma: stavolta la crudezza oggettiva, la contemplazione del reale, le scenografie naturali, la muta disperazione convertita in grinta da vendere, l’individuazione della complessità dell’Everest da raggiungere in alto mare confluiscono nel gusto degli effetti sorprendenti. Con l’università della strada, i vicoli bagnati come nei noir americani, il marciapiede chiamato ad arricchire le prospettive giornaliere, intimorite dal favore delle tenebre, del barbone sordo. Che ci vede bene. E beneficia degli sforzi fisici dell’interprete. Coadiuvato a mestiere da un set, una tantum, corposo, dall’alacre supporto di tutti i componenti, dagli esperti d’illusionismo, dai sentimenti di meraviglia ivi congiunti, al pari della mimica facciale di Marco Marchese votato alla visualizzazione dapprincipio dei semitoni, in seguito all’aperto stupore. Che l’estensione del suono veicola lungo l’arco introspettivo ed emblematico del racconto. Col lunapark sullo sfondo che vagheggia la profondità di campo dei valori plastici, dei dettagli, della correzione di fuoco in armonia con l’evocazione magica degli stati d’animo.

Profondo, assimilando il nesso sempiterno tra cruda veridicità ed elaborazione fantastica, tra astratto e concreto, tra incubo e sogno, tra chimera e speranza, esorta gli spettatori a immaginare il rapporto del visibile con l’incredibile. Intolerance lo snocciola. Creando suggestioni. Consegnando alla comunità dei sordi che hanno fornito una valida consulenza per la realizzazione di Intolerance un pacchetto confezionato col cuore. Per rendere cool il senzatetto che neutralizza il bruto di turno, coglie il sempiterno attimo fuggente e conquista l’angelo in terra. Al fantasy d’impegno civile, improntato sulle funzioni tecnico-narrative dei timbri, dei rumori, dei disaccordi, degli accordi alla Woody Allen, un po’ come anche Sound of Metal diretto comunque, e soprattutto pensato, dopo dall’esordiente regista statunitense Darius Marder, va rinosciuto il merito di essere divenuto realtà. Invece di rimanere un sogno nel cassetto. Dove ci stanno decisamente meglio i calzini e gli altri indumenti intimi. Anziché i progetti futuri in cerca d’autore e di produttore.

Profondo però possiede un’esigenza espressiva diversa. Frutto della cinefilia. Del passaggio dalla teoria alla prassi. Per montare a beneficio dell’orecchio degli spettatori udenti. Per scrivere con la luce per i vedenti. E preferire alla spettacolarizzazione dell’avventura l’illusione. Divenuta concreta. La parola adesso spetta a Giuliano. Per ripercorre con lui le tappe segnate dai diari di viaggio. Dalla seduzione delle immagini. Dalle potenti stregonerie degli horror. Dai voli pindarici dei fantasy. Dalla vivacità della messa in scena. Dall’economia della forma. Dai contenuti di chi snuda l’anima.

**** **** **** **** ****

1). D / Intolerance comincia col seguente aforisma: «il silenzio è la forma più alta di parola; quindi comprenderlo è la forma più alta dell’essere umano». Mi hai fatto pensare a Twentynine Palms di Bruno Dumont. In cui la bellezza del silenzio si va ad appaiare al margine d’enigma del genere giallo e agli strascichi horror. Il lavoro di sottrazione è attraente o respingente per gli spettatori?

R / Questa è una domanda praticamente esistenziale per chi fa la mia professione. Comunque hai colto nel segno: gli spettatori dinanzi a un film che toglie, invece di aggiungere, che preferisce i silenzi eloquenti al frastuono degli effetti accumulati per catturarne appieno l’interesse, reagiscono male. Si annoiano. Protestano. Quindi quando un regista adotta il lavoro di sottrazione inevitabilmente finisce per rivolgersi a una nicchia di appassionati ed esperti spettatori che dei coefficienti spettacolari in aggiunta se ne fregano. Di conseguenza il film contraddistinto dai silenzi e dal lavoro di sottrazione non è destinato a tutti. E le masse avvertono l’autore di questi film come una persona lontana dal modo comune di sentire le cose.

2). D / Però anche John Carpenter – che non mi sembra il nonno di Heidi in quanto, riuscendo ad accrescere le suggestioni e le prospettive di un’ampia fascia di pubblico, non prende le distanze dal modo di sentire le cose da parte delle masse – nel mostrare lo spaesamento collettivo toglie invece di aggiungere.

R / È molto interessante questa tua valutazione critica. Perché mi dà da pensare. Inutile ribadire che ritengo Carpenter un autore di cinema grandioso. Come lo sono pure Roger Corman e William Friedkin. Più propensi, anche se di poco, ad aggiungere qualche particolare gradito al pubblico bisognoso di ambientazioni suggestive ed empiti minacciosi per emozionarsi. Per farsi trascinare dalla trama. Io parto da un presupposto molto semplice. Ovvero che le immagini contano più delle parole. Dei dialoghi chiarificatori. Ed emerge questo mio bisogno di esibire i contrasti, le affinità del protagonista con l’habitat che lo circonda sia in Intolerance sia in Profondo affidando la tensione, il pathos ai particolari in apparenza minimi. Il che non vuol dire che non collimino nel finale in un colpo di scena.

3). D / Come succede in Intolerance. Quando l’angelo dispiega le ali.

R / Esattamente. L’ultima cosa che m’interessa è raccontare una storia. Mi spiego. Anche per non essere preso per presuntuoso. Raccontare il lato umano dei personaggi che per un verso o per l’altro non possono sottrarsi al loro destino è estremamente affascinante. Ed è l’unica cosa che voglio.

4). D / E, allora, provvedi tu a sottrarre con l’uso dell’antiretorica in modo da innescare la potenza dell’invisibile ivi connessa?

R / Ci hai preso, Massimiliano. La ramificazione del male, il peso impalpabile dei gesti, l’amore mancato, il nesso tra eventi passati ed eventi presenti passa attraverso il lavoro di sottrazione. Che, hai ragione, Carpenter, da maestro dell’horror, del thriller, del reale e del fantastico, usa per dare alla tensione uno spessore unico. Con Profondo ho voluto associare la tensione all’ossessione del protagonista, alla speranza, che sembra una chimera, ai silenzi eloquenti.

5). D / Ed eloquenti lo sono sul serio. D’altronde Profondo è una storia d’immersione ed emersione. Il protagonista entra ed esce dal suo silenzio, dall’acqua, dall’inesausta smania di catturare la mostruosa creatura che si aggira nell’Adriatico. Forse per questo certi dialoghi pagano dazio alle modalità esplicative. Come mai la parte attinta ad All is Lost (nella foto) di J. C. Chandor con Robert Redford si va ad appaiare con quella teatrale, assai meno riuscita?

R / Sono perfettamente d’accordo. In realtà, come sai, la mia idea di partenza si basava su un uomo in barca, tipo appunto All is Lost, che lotta in solitudine contro gli elementi. Con l’ordine naturale delle cose. Quindi è vero: quel modello di partenza da cui ho attinto per sviluppare una mia idea basata sulla paura ancestrale del mare, sul mistero, sull’enigma da svelare, m’ispira ancor oggi più del teatro portato al cinema. Che, come si dice, è un po’ telefonato. Ho ascoltato i miei collaboratori, fidatissimi per carità, secondo i quali stavo facendo un film troppo piccolo. Troppo isolato. Troppo minimale. Troppo di sottrazione. Sembrava ai loro occhi un’opera eccessivamente pionieristica. Però quando mi confrontavo con Marco Marchese, bravissimo a lavorare su se stesso e sul personaggio del protagonista, era sempre l’antiretorica ad animare le decisioni da prendere per trasformare i pensieri in azione. Per conferire all’automatismo dei meccanismi psicofisici la vigoria colma di senso del dinamismo interiore. Che avviene solo ed esclusivamente per sottrazione. «Togli» gli intimavo di continuo. E lui, nel delineare l’ostinazione del personaggio che vuole a ogni costo raggiungere l’obiettivo prefisso, anche se gli danno del pazzo, è riuscito ad asciugare ogni sovrappiù retorico. Ai fini del momento risolutivo dell’epilogo. A quel punto, dopo aver sottratto tanto, esce il senso del film. O almeno è quello che ho cercato di fare insieme a Marco. Non spetta a me giudicare. Lascio al pubblico e alla critica il piacere e il compito di farlo.

6). D / Lo spettatore è già tanto se non disturba durante la proiezione quando lo spettacolo lo coinvolge oltre misura oppure lo annoia a morte. Comunque è il giudizio del pubblico a determinare il buon esito di un film. Quello dei critici, seppure confuso talvolta con i comunicati stampa basati sul taglia e incolla strategico, è orientativo. Di Profondo mi convincono parecchie cose. A convincermi meno da critico sono i racconti della gente del posto sulla creatura bramata dal protagonista. Perché c’entrano poco con il potere evocativo del lavoro di sottrazione. Come ti sei orientato per unire elementi segnaletici ed economia della forma?

R / Guarda quello che dici è sensato. Mi piacerebbe controbatterti in qualche maniera. Ma non lo faccio perché non sarei onesto. La tua analisi non fa una piega: la sua pertinenza risiede nella coerenza dell’argomentazione. Ed è giusto sottolineare, come fai, che la vita extrafilmica evocata a parole dai personaggi di fianco incontrati lungo la sua strada, quando è lontano dal mare, dall’immusonito protagonista tolga efficacia al potere evocativo. L’economia della forma basta a evocare in modo già pertinente ed esaustivo. L’autonomia espressiva è quella che distingue i grandi autori dai piccoli.

7). D / Ed è un Autore con la “A” maiuscola da cui trarre partito Tobe Hooper nel fare le nozze coi fichi secchi realizzando con quattro soldi cult che, quantunque accusati dalla critica mediocre di cavalcare l’onda dell’insostenibilità emotiva, hanno permesso a un signor regista come Sam Raimi di seguirne la falsariga?

R / Un esempio luminoso da seguire quello del grande Tobe Hooper. Parlandomi di lui, sfondi una porta aperta. Tra gli autori in grado di andare oltre i meri effetti orrorifici e trasportare gli spettatori in un’atmosfera piena di sgomento e d’incanto, toccando la vetta dell’intelligenza applicata agli scenari da brivido, con le immagini della provincia rurale americana sullo sfondo ma tutte da scoprire, Tobe Hooper lo metto in cima. Al primo posto. Però l’ammiro da spettatore. Che, come sai, ha amato prima l’horror, in cui Hooper è un maestro assoluto, o poi la storia del cinema per intero. Dove Hooper ha scritto pagine memorabili. Ma non ci provo nemmeno a emularlo. Anche se, essendomi laureato esaminando la forza significante del thriller rurale, i suoi horror – Non aprite quella porta su tutti – dove la provincia agreste americana non è un semplice motivo di fianco, bensì ricopre un ruolo necessario all’economia della messa in scena, come dici tu, li trovo straordinari. Come apprezzo gli horror di Pupi Avati. Con l’omaggio ai luoghi rurali eletti a location uniti alla prestanza dell’immagine.

8). D / Nei tuoi film la prestanza dell’immagine ricava linfa dal mix di realismo e fantasia. Però la contemplazione del reale predomina in Profondo. La realtà è “figa” quanto il valore dell’immaginazione?

R / La realtà è “figa” GRAZIE alla fantasia. Io ancora oggi, benché sia approdato agli “enta”, ritengo di non essere mai davvero cresciuto. Mi piacciono le cose che piacciono ai bambini. Ed è il motivo per cui vado d’accordo con i ragazzini. Alla fine, di base, diventare grandi è noioso.

9). D / Mi hai ricordato una considerazione di Richard Gere nel ruolo del depresso cronico munito però d’acume quando in Mr. Jones di Mike Figgis vede la sua psichiatra camminare sulla spiaggia ricordandogli la buffoneria dei personaggi delle pellicole animate: «È un peccato dover crescere». È un bene tener vivo l’incanto?

R / L’incanto risiede nell’autoironia, nella solerzia di preservarla, nei capitomboli impossibili, in cui gli eroi e le eroine delle pellicole d’animazione non si fanno mai irreperabilmente male. E appartiene pure alla sorpresa fiabesca, allo stupore, all’orrore. È sbagliato, e quindi un peccato, costringere il realismo del mondo adulto a regredire allo stadio infantile. Mentre è un valore aggiunto la realtà che alza il tiro tenendo conto del valore dell’immaginazione. Poi è giusto che prevalga la contemplazione del reale. Ma è andando di pari passo con la fantasia, coltivata dai bimbi, che il cinema degli adulti che riproduce la realtà spicca il volo.

10). R / La messa a fuoco in Intolerance da un piano focale all’altro, con la giostra in tal modo ghermita, mi sembra più esornativa delle riprese in mare aperto di Profondo. Il tuo modo invece d’inquadrare le strade, le viuzze, la banchina zuppa di pioggia, «a gazzimme» con l’accorto Lorenzo Giovenga, fiancheggia gli stilemi di certi noir oltreoceano. Che stuzzicano la fantasia. L’università della strada la conosci. Ed ergo t’ispira. Sono stati però gli affetti più reconditi e profondi (l’omen omen se la comanda) a spingerti a esordire da solo in un lungometraggio col mare aperto nelle vesti del co-protagonista al posto della strada?

R / È una bellissima domanda. Molto precisa. Centrata. Ci sarebbe davvero tanto da dire per dare una risposta come si deve. Ho scelto il mare aperto perché da sempre mi ha affascinato. Sin da ragazzino. Non voglio pescare poeticismi ed elucubrazioni inutili per assumere pose da autore consumato ed esperto. Non mi voglio atteggiare, in poche parole. La verità è che il mare aperto mi fa anche molta paura. Questo sentimento di fascinazione e paura è fortissimo. Io non so nuotare. Se vado dove non si tocca, annego. Allo stesso tempo se vedo il mare aperto in lontananza ne resto sempre stregato. Sedotto. In un certo senso girare Profondo è stato un modo per avvicinarmi all’elemento che esercita il maggior ascendente, configurando la paura dell’ignoto, dell’abisso, ma anche il mistero, il sogno, l’inconscio, senza affogare. Le prime volte che andai al mare da bambino con i miei genitori ero sempre terrorizzato da ciò che non vedevo. Ma immaginavo e basta. Riconducibile, se vai a guardare, alla potenza dell’invisibile. Cui hai fatto riferimento prima. La mia vulnerabilità quando sto al mare, a differenza di quando sto per strada che come hai detto conosco bene e amo lo stesso rappresentare con la scrittura per immagini del cinema, è un nervo scoperto. Che diventa una fonte d’ispirazione. Quasi una terapia. Ed è stato perciò naturale scegliere il mare in un film d’atmosfera che non mostra la creatura orribile che esce dall’acqua. Ma l’acqua. Nelle cui profondità si aggira quella creatura così spaventosa. Dalla quale il fotoreporter Leonardo non scappa. Bensì gli va incontro.

11). R / Ed è per questa ragione che nel film più ci si accosta al mare più la tua fantasia s’accende nel tracciare la tigna di raggiungere l’obiettivo ritenuto un vagheggiamento dai soliti increduli al riparo dalle zone di freddezza dei referti sociologici ed etnografici. Già quando ti avvicini alla riva, passando dalla terraferma alla spiaggia, nella scena con la bambina, al percorso di volontà fa seguito il calore umano. È una sequenza funzionale o necessaria?

R / La ritengo necessaria. Perché il volto incupito di Leonardo nel confronto con la bimba si concede un sorriso. Si distende. Il contrasto degli interni con l’esterno, l’emotività che lo attraversa, il brivido, il pathos, il percorso di volontà, a bordo della barca, o a terra, a meditare, avevano bisogno di un punto d’incontro. Con una bambina che potrebbe essere la figlia di Leonardo e ciò nonostante è lei in qualche misura a insegnare qualcosa a lui. Il calore umano suscitato dalla dolcezza e dalla spontaneità di quell’insegnamento con la spiaggia che aziona una sorta di processo d’identificazione ripaga in effetti della freddezza dell’antiretorica. Il lavoro di sottrazione, con la tensione combinata alla tenerezza, al calore umano, alla saggezza, alla comprensione, al posto della freddezza avvolta nell’incomprensione, diventa meno rigida. Si arricchisce. Si completa. Con la spiaggia che non è una piana desertica. Né uno spazio indefinito. Bensì un luogo animato dalla geografia intima. Dalla dolcezza. Dal senno. Dal candore della bambina. Dal calore umanitario. Dallo spessore. Che tento d’infondere il più possibile. Per evitare idee vaghe, specchi per le allodole e timbri appena accennati.

12). D / La tecnica legata ai sentimenti assume in tal senso un ruolo di prim’ordine. In caso contrario prende piede l’esercizio stilistico?

R / Sì. Ed è quanto di più distante dagli stati d’animo legati a doppio filo ai territori eletti a location. Penso all’uso della camera a mano imperante in parecchi film d’impegno civile italiani, e ancor più nei cortometraggi, che si agitano tanto e comunicano poco. Certo non voglio fare di un’erba un fascio. Alcuni sono validi, necessari. Persino piuttosto belli. Ma molti lasciano a desiderare. Proprio perché battono la strada compiaciuta dell’esercizio stilistico. Sostanzialmente vuoto. Inerte. Come le location e gli sfondi artificiali. Che vogliono riempire l’occhio. Ma sono staccati dalla trama.

13). D / In Profondo e in Intolerance valorizzi i volti degli attori. In Profondo anche delle figure di fianco. Che parlano con gli occhi in modo assai persuasivo. Al punto che quando parlano in maniera usuale si resta delusi. Il concetto della geografia intima, oltre che dal principio di senso delle location, è animato dai volti neolitici con le rughe d’espressione alla Clint Eastwood sugli scudi?

R / In Profondo desideravo inquadrare delle facce segnate dal tempo. E con il riferimento a Clint Eastwood sei riuscito a centrare appieno la direzione che ho voluto imprimere a Profondo. Realizzando un film in cui il mare aperto ambisce ad avere la stessa valenza dei film western. Di cui Clint Eastwood rappresenta un’icona assoluta. Lo identifica. Ed è una chiave di lettura con la quale sul set ho un po’ “cazzeggiato” affermando che Profondo può essere considerato il primo western in mare della storia del cinema. Tu hai visto Profondo, lo hai recensito e te ne sei accorto subito: la struttura di base è quella del western. Arriva lo straniero in un paese. Si scontra con l’ostilità degli abitanti che non lo vedono di buon occhio. A parte le eccezioni. Intenerite e incuriosite dalla sua orgogliosa solitudine. Lo straniero osa inoltrarsi nella frontiera, ovvero la meta, il mare aperto nel caso di Profondo, da cui gli abitanti, pur avendola relativamente vicina, mantengono le distanze. Ed è per questo motivo che i volti degli abitanti, di quelli ostili, di quelli indifferenti, dei pochi comprensivi ed empatici, e la maschera truce del marinaio con cui si scontra Leonardo, per me sono importanti da inquadrare. Quei volti sono come dei paesaggi con una funzione narrativa specifica. Che svolge un ruolo attivo nella narrazione. E racchiude anche il mistero e il potere di fascinazione della frontiera americana. Che ai miei occhi ha il mare dell’Adriatico con il mostro nei paraggi. Il western è un genere che adoro. Ed è fatto di volti. Neolitici, come li hai definiti. Rugosi. Ed espressivi. E anche negli horror i voltisonoimprescindibili.

14). D / Nei body horror lo è il corpo intero. In cui il sentimento di attrazione e timore che senti nei confronti del mare si va a fondere con il rapporto della materia con lo spirito. E di conseguenza con l’invisibile. Ghermito dal visibile. Dallo strazio della carne. Penso a Rosemary’s Baby di Roman Polański ed Eraserhead – La mente che cancella di David Lynch. Ma pure a Titane (nella foto) di Julia Ducournau. Anche se non lo reputo all’altezza degli antesignani. Nondimeno la scena in cui Vincent Lindon nel ruolo del capo dei pompieri lancia il grido di rabbia perché non riesce a fare le flessioni col corpo un tempo allenato, e adesso vessato, come quello della ragazza omicida con una placca di titanio in testa che si spaccia per il figlio svanito, rimane scoplita nella memoria. È arrivata l’attesa e definitiva consacrazione del body horror, Giuliano?

R / A me è piaciuto moltissimo. Sono quindi contento che al Festival di Cannes, tempio del cinema d’autore, sia stata assegnata la Palma d’oro a un film di genere. Come Titane. Hai ragione: il body horror non se lo è certo inventato Julia Ducournau. Ci sono degli illustri precedenti. Forse migliori. Non lo so. Ognuno ha la sua opinione. E tu la tua l’argomenti bene. Personalmente sono convinto che Titane abbia comunque costretto anche le persone con la puzza sotto il naso, ostili a priori nei riguardi dei film di genere, a fare i conti col body horror. La scena che hai descritto è bella. Hai ragione: resta in testa. Ma il lato più interessante a mio avviso di Titane consiste nella trasformazione del corpo della protagonista femminile. Non tanto nella donna che partorisce un pezzo di metallo perché ha fatto l’amore con la Cadillac. Ma nella donna che si rompe il naso, che si cambia i connotati, che diventa uomo. Che si trasforma nel figlio del pompiere. Nel figlio effeminato del capo dei pompieri. Macho invece ma pure sensibile.

15). D / Quella scena in cui la protagonista nelle vesti del figlio effeminato balla e i pompieri a torso nudo l’acclamano è debitrice sul piano del machismo dell’arguto Gunny di Clint Eastwood e sul versante del travestitismo al contrario dell’amaro Boys Don’t Cry di Kimberly Peirce. Mi ha convinto più sotto l’aspetto dell’autonomia espressiva il previo body horror di Julia Ducournau, Raw – Una cruda verità, con l’adolescente vegetariana che reagisce al bullismo divenendo cannibale. Ritieni in ogni caso il body horror conforme alle tue corde di regista?

R / Sì, stuzzica la mia fantasia. Penso di averlo nelle mie corde. Quantomeno di appassionato del genere. In Titane la regista riesce a convincere gli spettatori che quello che hanno davanti è un uomo. Effeminato, d’accordo. Ma un uomo. Mentre gli spettatori sanno che è una donna. Perché donna è stata per la prima ora del film. Lo farei il body horror per tornare alla tua domanda. Ed è un modo per giocare con gli attori. Col corpo. Con le aspettative degli spettatori. Spiazzandoli. Coinvolgendoli. Col corpo martoriato protagonista e un sottotesto spirituale ugualmente importante. Per spingere l’interprete coinvolto a mettersi in gioco.

16). D / Ed è, anziché con la virtù dell’omissione, col principio dell’equivalenza della materia, il corpo messo a disposizione del film, e dello spirito che esorti gli interpreti a trovare nuovi punti d’identità?

R / Unire la materia allo spirito è la strada da seguire. E da far seguire. Anche se è dura per un regista dirigere il cast incitando lo sviluppo della vita creativa ed epidermica del personaggio. In sintonia con la volontà di trasportare gli spettatori nel proprio immaginario. Resta una sfida.

17). D / In Intolerance il suono è indispensabile. Specie quando il paria sordo si apposta per mettere ko l’assalitore dell’angelo muliebre. È col suono che tu e Lorenzo Giovenga avete voluto coinvolgere gli spettatori nel vostro modo peculiare di vedere e sentire le cose?

R / Il suono fa la differenza sempre per me. Ed è molto stimolante lavorare col suono. Soprattutto quando serve a mettere in contatto il realismo e il fantastico. Si scrive con le immagini. Ma è con il suono che si cerca di trasportare lo spettatore in un luogo immaginario. È l’unico mezzo per coinvolgerlo. Come per dirgli: «vieni a fare un salto nel mio mondo». Voglio molto bene pure a Intolerance. Ci abbiamo messo il cuore io e Lorenzo. Oltre al suono ovviamente.

18). D / L’epilogo di Profondo sembra particolarmente sentito da te che sei l’autore. Forse anche di più. C’e stato un trasporto diverso?

R / Non nego di essermi identificato nel cocciuto fotoreporter. Il mio è un film indipendente che sembrava non sarebbe mai arrivato sul mercato. Leonardo viene considerato un illuso. E invece alla fine dimostra che aveva ragione. Ed è per questo che ho girato il finale per sottrazione. Con un senso di pace. E soddisfazione. Perché quella pace e quella soddisfazione sono ed erano mie.

MASSIMILIANO SERRIELLO