A colloquio con Igor Maltagliati sulle sfaccettature della Settima Arte

Scritto da Massimiliano Serriello il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro.

I PUNTI FERMI DI UN REGISTA AFFEZIONATO

ALL’ASSURDO POETICO DEI FILM DI PRESA IMMEDIATA

Una conversazione con Massimiliano Serriello

Sembra una contraddizione in termine per chi usa le scorciatoie del cervello. Invece non lo è. Lo sa bene Igor Maltagliati. Fiorentino doc, dall’impertinenza perenne, da bravo toscano brioso, innamorato però, senza ‘se’ né ‘ma’, della Città Eterna. Che conosce angolo per angolo. Lontano dagli scorci cartolineschi cari ai turisti. Nel film La banalità del crimine (nella foto) le modalità di presenza delle location romane hanno dato prova della sua predilezione per la geografia emozionale. In grado di garantire ai territori eletti a location la virtù di riflettere gli stati d’animo e condizionare i modi d’agire (da quelli empi ad audaci inversioni di tendenza). Basti pensare allo sfogo nei confronti dell’Altissimo da parte del manovale della malavita impersonato da Mauro Meconi mentre scava l’ennesima fossa per un rivale freddato.

L’esperienza gli ha suggerito l’idea di mostrare il tran tran giornaliero dei losers chiamati a svolgere le mansioni più umili nell’ambito del banditismo. Il richiamo all’umor nero e alla cultura postmoderna celebrata da Tarantino, che continua a mettere sullo stesso piano Jean-Luc Godard ed Enzo Girolamo Castellari, sarebbe caduto nell’infecondo déjà-vu se già nell’incipit un morbido movimento di macchina all’indietro, degno dei maestri del lavoro di sottrazione, non avesse svelato l’arcano sulla scorta del valore terapeutico dell’umorismo. Con i personaggi interpretati da Marco Leonardi e Alessandro Parrello seduti su un cadavere in attesa dell’indegna sepoltura fintanto che la propensione allo small talk funge da bislacco tono dominante.

Dopo aver conosciuto negli Stati Uniti gli spazzini del mondo gangsteristico, inclini al fiacco cameratismo e alla precarietà lavorativa al pari dei protagonisti degli apologhi d’impegno civile di Ken Loach, Igor ha saputo trarre linfa dall’assoluta passione, senza pregiudizi, per la fabbrica dei sogni. Non per estrarre conigli dal cilindro, o per pronunciare snobistiche sentenze sul carattere selettivo della cinefilia, bensì per rendere pienamente partecipi dei motivi d’inquietudine convertiti prima nel dinamismo dell’azione e in seguito nella dinamicità interiore. All’inutile furbizia di chi dà un colpo al cerchio dell’immediatezza espressiva e l’altro alla botte dell’autorialità lui privilegia il desiderio di spiegare le cose difficili in modo semplice. Meglio sicuramente che complicare faccende lapalissiane. Mi sono accorto subito, alla proiezione stampa al Nuovo Cinema Aquila, della sua ostilità nei confronti dell’intellettualismo. Un repellente ripiego dell’attività, attinente alla cultura e allo spirito, dei veri intellettuali. Alle mie domande, anche scomode, postegli dalla poltrona, al termine della visione dell’affresco sugli operai della delinquenza capitolina, ha risposto con garbo ed entusiasmo. Tipico di chi non si nasconde dietro un dito. Anche perché, vista la stazza, simile a quella del sottoscritto, sarebbe stata un’impresa impossibile. Da far desistere 007 ed Ethan Hunt. Eppure dietro la mole alla Bud Spencer c’è un ragazzo dal cuore d’oro e dagli occhi che sognano. Con i piedi ben piantati per terra, intendiamoci; consapevole di dover convivere con l’improntitudine dei padroni del vapore e degli amici del giaguaro per passare dalla teoria alla prassi. Eppure incline a ribattere picche, con una sana risata, all’altalena degli umori imperanti in un mondo esclusivo. Ingannevole. Oggi sei in cielo. Domani ti lasciano là. A cadere. Senza paracadute. Così si dice nell’Urbe. A dispetto delle prevenzioni degli immancabili opportunisti, che masticano amaro e sputano dolce, è nata un’autentica amicizia. Il sottoscritto ha letto le sue innumerevoli sceneggiature. Colme di echi e controechi. Di crescente tensione psicologica ed estro immaginifico. Con i controcanti dispiegati ora nel cuore dell’horror spurio ora nel tessuto minimalista. Igor ha fatto lo stesso con i miei articoli, le recensioni, le interviste, i saggi sui film intenti a ingrossare il botteghino e i capolavori condannati a gravitare solo nei circuiti alternativi. Ed è in sala, alla Festa del Film di Roma, o all’Intrastevere, che l’intesa si è cementata. Nei minuti finali del biopic su Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, l’ho visto completamente rapito sulle note del celebre brano musicale We Are the Champions.

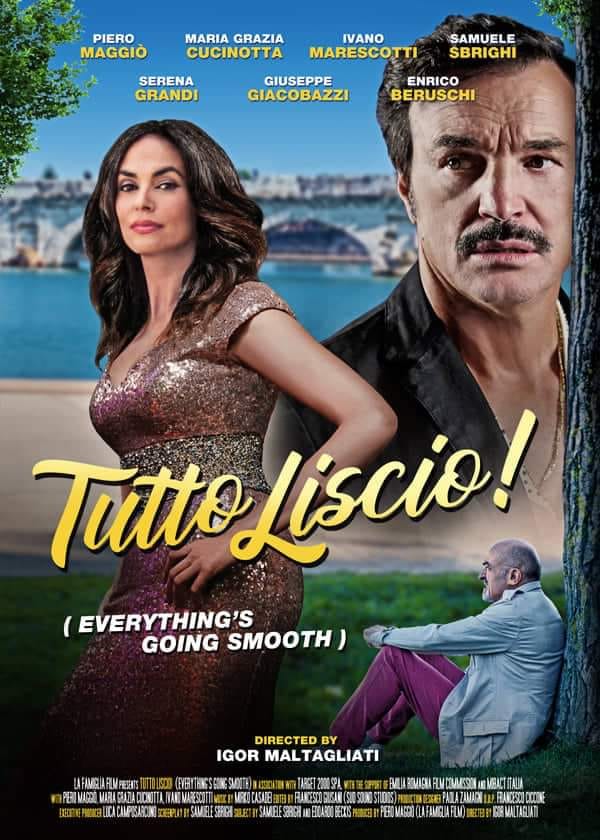

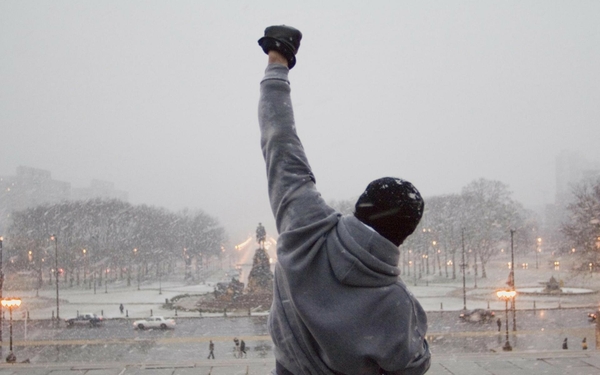

Anche se spesso, come nel caso riguardante l’opera imperniata sulla rock-band britannica Queen, che gronda enfasi di maniera, le opinioni divergono, è la trasparenza ad animare questa premessa. Non l’inane autoreferenzialità. Giacché il frutto di un continuo confronto, del principio dell’idoneo contraddittorio, delle debite argomentazioni, aliene all’opportunismo dei polemisti decisi a portare l’acqua al loro mulino, sennò a chiudersi in una torre d’avorio, evidenzia l’utilità ai fini dell’approfondimento umano ed eminentemente creativo garantito dalla piena conoscenza reciproca. Nella sua pellicola d’esordio, Le ombre degli angeli, con buona pace del mix di snobistiche ritrosie ed elucubrazioni concettuali dei falsi esperti abituati a vivere degli avanzi dei registi messi al bando con puerile arroganza, Igor palesa cos’è il processo interiore della sensibilità. L’ingegno è una diretta conseguenza. Al pari degli elementi tecnici che, senza appelli al fatuo sentimentalismo né ai rimandi cervellotici, colpiscono allo stomaco. Perché snudano la mutevolezza dell’animo e l’egemonia dello spirito sulla materia. Per mezzo dell’obiettivo fish-eye. Che dà l’impressione di guardare dentro una palla di cristallo. Il senso di straniamento, che non sarebbe dispiaciuto affatto a Curzio Malaparte, un altro “maledetto toscano” fiero di andare controcorrente, affonda le radici in una gavetta dura. All’insegna della perseveranza. Che lo ha condotto a rimboccarsi le maniche anche per il teatro. N’è passata di acqua sotto i ponti. L’arduo tragitto che l’ha portato dal dirigere il cortometraggio Caccia al tesoro a comporre il plot del lungometraggio Nocturno, selezionato al Sundance Film Festival nel 2010, funge oggi da valido tonico. Contro la precarietà dei meri verseggiatori, con i santi in Paradiso, le ingiuste regole dell’ambiente, che danno la preferenza alle cornici, anziché ai quadri, e le invettive degli irosi abituati a picchiare pugni sul tavolo. A Igor interessa la sostanza. L’indispensabile polpa, citando Franco Zuccalà. La gelatina la lascia volentieri ad altri, restii a carpire le risposte empatiche degli spettatori ed ergo corrispondere all’immaginazione delle masse. In Tutto liscio! si è creato un clima familiare. Maria Grazia Cucinotta, reclutata nei panni dell’ex moglie del cantante romagnolo Brando Brown, boss di una piccola band folkloristica, ne ha tessuto le lodi. La scena che la riprende con Enrico Beruschi, nelle vesti di un dottore avvezzo al certificato medico compiacente, poteva pagare dazio al bozzetto caricaturale. Pruriginoso. Igor, spiazzando i conformisti, è riuscito invece ad anteporvi i semitoni. L’assurdo poetico, impossibile da misurare con i calcoli aritmetici, né coi canoni cartesiani, emerge nell’analisi proprio di eventi minimi. Nel ritratto ameno, frammisto ad alcune sfumature amarognole, delle figure romagnole. Finanche quelle di fianco. Che campeggiano nelle balere di Rimini, nei concorsi, sulle spiagge, nella speranza di essere risarciti, col folgorio dell’agognata popolarità, dalle miserie quotidiane. Per poi scoprire, sulla falsariga dei migliori dramedy internazionali, da Little Miss Sunshine ad About a Boy, che la vitalità risiede, insieme ai legami di sangue e di suolo, nel tanto stigmatizzato tran tran giornaliero. Le sirene americane, adesso, non lo lasciano indifferente. Anche se i puristi obietteranno, confondendo le opere degli autori con Dio e il Creato, Igor Maltagliati accosta l’escalation conclusiva di Rocky IV, in cui pugile italo-statunitense spinge l’astioso pubblico moscovita ad abbandonare la cifra dell’odio, nientepodimeno ché al montaggio delle attrazioni di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn. Concordo appieno con questo giudizio. Non c’è nemmeno bisogno di dare ulteriori spiegazioni. Intelligenti pacua.

L’assurdo poetico, impossibile da misurare con i calcoli aritmetici, né coi canoni cartesiani, emerge nell’analisi proprio di eventi minimi. Nel ritratto ameno, frammisto ad alcune sfumature amarognole, delle figure romagnole. Finanche quelle di fianco. Che campeggiano nelle balere di Rimini, nei concorsi, sulle spiagge, nella speranza di essere risarciti, col folgorio dell’agognata popolarità, dalle miserie quotidiane. Per poi scoprire, sulla falsariga dei migliori dramedy internazionali, da Little Miss Sunshine ad About a Boy, che la vitalità risiede, insieme ai legami di sangue e di suolo, nel tanto stigmatizzato tran tran giornaliero. Le sirene americane, adesso, non lo lasciano indifferente. Anche se i puristi obietteranno, confondendo le opere degli autori con Dio e il Creato, Igor Maltagliati accosta l’escalation conclusiva di Rocky IV, in cui pugile italo-statunitense spinge l’astioso pubblico moscovita ad abbandonare la cifra dell’odio, nientepodimeno ché al montaggio delle attrazioni di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn. Concordo appieno con questo giudizio. Non c’è nemmeno bisogno di dare ulteriori spiegazioni. Intelligenti pacua.

1). D / All’Upter abbiamo introdotto insieme l’argomento del corso tenuto dal sottoscritto sul rapporto tra cinema e territorio. A parte la definizione di geografia emozionale, che rilievo dai alle location in grado di trascendere il vedutismo?

R / Gli ambienti e i luoghi del cinema non sono semplici “posti” nei quali girare delle scene: non è che uno valga l’altro, anche se possono sembrare simili. Se cerco una bottega di un falegname, cerco esattamente QUELLA, adeguata al personaggio, al suo arco narrativo, al tipo di atmosfera prevista nella storia. Questo assioma si applica a qualsiasi location, esterna o interna che sia. È ovvio che inquadrare con l’unico intento di regalare una bella veduta al pubblico, è come minimo impoverente: non stiamo facendo un documentario. Nel film l’immagine ha forza metaforica e di conseguenza la geografia assurge a potenziamento simbolico e soprattutto emotivo. Va da sé che un bel paesaggio, se scollegato dal contesto drammaturgico della storia, resta “un bel paesaggio”, quindi del tutto superfluo. Lo stato d’animo e l’atmosfera filmica (che sia onirica, realista, fantasy, drammatica o western) devono assolutamente essere amplificati da una chirurgica scelta scenografica. Non di rado un elemento scenografico si trasforma in protagonista al pari del materiale umano: nella mia idea di cinema questo dovrebbe succedere sempre.

2). D / Con La banalità del crimine, infatti, sei riuscito a mostrare dei luoghi poco canonici ed ergo evocativi della Città Eterna. Mi riferisco al barcone sul Tevere del malavitoso impersonato da Alessandro Prete. È stato un modo per unire la ridondanza postmoderna di Pulp Fiction all’antiretorica ad appannaggio di Gianfranco Rosi in Sacro GRA. Ci sono degli aspetti tuttavia a cui avresti voluto dare più spazio?

R / Riguardo a La banalità del crimine, ho più di un rammarico e non solo per l’ambientazione – che avrei voluto più suburbana, disturbante e alienante (di conseguenza allegorica) – ma soprattutto drammaturgica. In fase di preparazione e ancor più durante le riprese vere e proprie, la sceneggiatura subì tagli e adattamenti che la snaturarono in maniera consistente e io non ebbi né il coraggio né la forza d’animo per prendere di petto il produttore e il sedicente dialogue coach e impedirgli di operare questo mezzo disastro. Non fui difeso dal mio produttore. Anzi, mi venne intimato di seguire i consigli del vecchio e famoso coach. Altrimenti la responsabilità di un fallimento sarebbe stata solo la mia. Ad oggi non si può parlare di un fallimento ma di un’opera sofferente e incompleta, assolutamente sì. E ovviamente la responsabilità è ricaduta ugualmente su di me. È una ferita mai cicatrizzata dalla quale ho imparato tantissimo: visto che non potrai mai mettere tutti d’accordo, limitati a fare quello che piace a te… Perlomeno non avrai rimpianti e pur nei suoi probabili errori, il film somiglierà a te. Ti rispecchierà. Ma tornando sul tema della tua domanda: avrei voluto certamente ampliare l’elemento grottesco e dissacrante, oltre a quello corale legato ai personaggi e allo sviluppo delle loro relazioni. La durata prevista per il film era di un’ora e 45. Il film dura 1 ora e 18 minuti. Il dato parla da solo. L’affresco è incompleto e si vede. Forse non sarebbe stato migliore ma perlomeno sarebbe stato più “Maltagliati”.

3). D / Felix culpa, quindi. Un errore salutare che ti ha reso più consapevole. Anche nel tuo film d’esordio, “Le ombre degli angeli”, così come nell’affascinante seppur incompiuto “La banalità del crimine”, appaiono chiari i richiami a Paul Thomas Anderson. Preferisci, però, inchiodare l’attenzione degli spettatori con qualcosa che è farina del tuo sacco?

R / Il tema dei numi tutelari è complesso perché si muove in parte al di là della coscienza dell’artista. Un cineasta è sotterraneamente condizionato dalla propria formazione psicologica e sociale ma soprattutto da ciò che ha visto e consumato in tv e in sala. Oggi anche sul web ovviamente, ma negli anni della mia giovinezza questo mezzo non esisteva. Spopolavano invece i fumetti, dei quali sono sempre stato accanito collezionista e lettore e ai quali devo larga parte del mio ritmo narrativo, decisamente galoppante. Nonché – probabilmente – una tendenza alla sintesi dei dialoghi (ah quanto detesto i dialoghi del nostro cinema… quasi sempre didascalici quando non apertamente inutili). Sono nato cinematograficamente con Blade Runner e Rambo, pietre miliari della mia formazione e ancor oggi capolavori insuperati ormai trasformati in miti. Subito dopo rimasi sconvolto da L’attimo fuggente ma il colpo di grazia me lo assestarono Pulp Fiction e Magnolia: da lì nacque la mia propensione al film corale, alle storie intrecciate e asimettriche, montate in alternanza. Una cosa che mi sono portato dietro per un ventennio e che solo nel corso di questi ultimi 5 o 6 anni sto superando, arrivando a scrivere storie incentrate su uno o due personaggi al massimo: per me un’autentica rivoluzione stilistica. Altrettanto ovviamente stanno cambiando anche le tematiche e le atmosfere ed è un bene: qualsiasi artista DEVE evolversi, altrimenti si spegne. Sia Le ombre degli angeli che La banalità del crimine risentono dell’influenza tarantiniana e Andersoniana (nella Banalità riproduco persino lo schema stilistico della canzone che unisce tutti i protagonisti e li contiene all’interno di un unico sentimento di malinconia e redenzione). Ma i miei sono plausi, atti di stima verso questi maestri e non piatte imitazioni: ho una mia idea molto precisa di cinema e la perseguo strenuamente. Poi, come ho già accennato, i numi tutelari agiscono a modo loro, sinuosi e latenti, per cui è davvero difficile dire in che misuri siano strumenti nelle mie mani o strumentalizzino loro la mia ispirazione. Spero la prima ipotesi.

4). D / Quanto conta spiegare le cose difficili in modo semplice?

R / Spiegare le cose difficili in modo semplice è il fine supremo di ogni disciplina, artistica ma anche scientifica ed è ad appannaggio dei geni veri, quelli che non si travestono da intellettuali e che sovente non si prendono sul serio. Ho sempre pensato che la grandezza di un essere umano non si misuri con la sua capacità di primeggiare ma di farlo con semplicità e senza montarsi la testa. L’umiltà è il fine ultimo di ogni grande uomo, assieme all’empatia, la tenerezza e la profondità unita all’ironia. Per cui quando assisto una rappresentazione del genio e mi imbatto in un umano arrogante e bizzoso, penso immediatamente a quanto talento abbia sprecato Dio: se l’ispirazione non è servita a farlo diventare un uomo migliore, allora è stata semplicemente inutile. Seguendo istintivamente questa idea, anche quando provo a cimentarmi con argomenti delicati e intimamente complessi, mi sforzo di farlo in modo immediato, il più comprensibile possibile: se è un progresso che si cerca, non lo si otterrà se il pubblico non capirà il senso del film e del messaggio. Talvolta è persino meglio affrontare un tema semplice (ma non semplicistico) e coronarlo di messaggi più profondi piuttosto che affrontare massimi sistemi o schemi filosofici ostici: il risultato più ovvio sarà l’annichilimento del pubblico se non proprio la noia mortale. Nessuna platea ti perdonerà mai di dimostrarle quanto sia ignorante, sciocca e superficiale rispetto a te: per cui, il vero maestro, le saprà insegnare qualcosa e al contempo le strapperà un sorriso se non addirittura un grazie. Scommessa difficile, lo so. Ma l’unica possibile. Nessun cerchiobottismo: già l’aggettivo mi repelle. Non si tratta di essere dei paravento, solo degli artisti illuminati e consapevoli. Il pubblico va adorato, è il nostro altare ma può essere il nostro patibolo ed è giusto così. Tutto può essere raccontato, ciò che fa la differenza è il COME.

5). D / Quando il film Rocky uscì, Giovanni Grazzini lo definì “un film di bicipiti in attesa che il pubblico si precipiti” Io, pur apprezzandolo, discordo dal critico fiorentino. Ciò che non piace agli intellettuali è la ricetta giusta per il box-office?

R / Ah, eccoci all’annosa questione della critica: la parola stessa m’irrigidisce. Quanto suonerebbe meglio se invece di critica la si chiamasse lode? Che mestiere fai? Il lodatore cinematografico! Ovviamente sto scherzando ma non del tutto: le scelte di parola non sono mai casuali. E io sospetto immediatamente di chi si erge a giudice o si assume il grado di critico: le opere hanno i nervi e sangue e di base vanno rispettate. La penso come Ego nel suo monologo sulla critica nello straordinario Ratatouille. Ovviamente ognuno di noi è liberissimo di applicare un veto o uno sberleffo a un film che non gli piace, diverso è il farlo per lavoro. La critica assume un carattere importantissimo solo se è onesta, non imbrigliata o prezzolata, attenta al nuovo e di base accondiscendente (perché oggi fare un film è un atto eroico): se poi l’opera è obiettivamente una ciofeca, beh, lì c’è ben poco da fare. E tuttavia preferisco il critico che si sforza di trovare il bello anche là dove è davvero difficile trovarlo. Tu per esempio sei esattamente quel tipo di critico, altrimenti col piffero che mi sarei lasciato intervistare. A questo aggiungerei che in linea di massima la critica ha un lato intellettuale ben poco sensibile al sentire comune e non di rado grandi capolavori per la critica sono pressoché ignorati dal pubblico. E viceversa. Non dico sia una legge assoluta ma ci si avvicina parecchio e secondo me questa forbice dovrebbe un attimino far aprire gli occhi a questi rappresentanti dell’intellighenzia. Sono gli stessi che metodicamente massacrano Rocky e Rambo idolatrando Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti (incredibilmente vincitore a Cannes… davvero un film indigesto), dimenticandosi colpevolmente che da sempre – dai greci, passando per Shakespeare – i grandi autori e registi hanno costantemente coinvolto e appassionato il pubblico, toccando corde e sentimenti riconoscibili sempre e ovunque. L’intrattenimento in primis, e una volta conquistata la platea, via ai contenuti! Guarda, ora mi spertico su un parallelo rischioso: la critica media è lontana dal pubblico quanto lo Stato e i politici dai loro cittadini. Andrebbe invece aperto un dialogo: potrebbe trasformarsi in un’opportunità per entrambi. Ma qui ritorniamo al mio discorso precedente riguardo l’umiltà…

6). D / Grazie per il voto a favore. In verità non sono un critico prodigo di elogi. Come ho dimostrato manifestando diverse perplessità su due film, come “La paranza dei bambini” di Claudio Giovannesi e “Il traditore” di Marco Bellocchio, elogiati dalla stragrande maggioranza dei miei colleghi. Ma certo sono attento nei riguardi del cinema underground, dei documentari, dei cortometraggi dove è possibile “scoprire e difendere il nuovo”. Secondo il credo di Ego. Tu, piuttosto, prima di essere un regista, chiamato ad amalgamare i fattori espressivi fornitegli dai collaboratori, sei uno sceneggiatore. Il primo lavora in gruppo. Il secondo è un solitario. Cosa preferisci: l’isolamento artistico o la mutua collaborazione?

R / Sceneggiatura e messa in scena registica sono cose profondamente diverse. Apparentemente scrivere sembra più facile: un pc, un’idea e via! Invece tradurre in immagini è questione complessa dal punto di vista pratico (soldi, locations, troupe, casting, organizzazione, pasti, permessi, contratti, amministrazione, post produzione… una macchina macilenta e davvero impegnativa). Ma nonostante questa evidentissima differenza pratica, rimane una questione da sottolineare: scrivere una sceneggiatura è tecnicamente e culturalmente molto più difficile che dirigere un film. Purtroppo non ricordo la fonte, era tuttavia un regista molto famoso, ma cito testualmente: “qualsiasi scimmia ammaestrata, se ripete mille volte lo stesso gesto, può imparare a dirigere un film”. Suona provocatorio e nemmeno ci credo davvero, uso questa eccessiva metafora per sottolineare che la regìa è un lavoro soprattutto artigianale, che si può tranquillamente imparare sul campo, un po’ come tagliare i capelli o imparare a fare una pizza. Lavori manuali, deve serve principalmente l’esperienza e non necessariamente uno spessore culturale. Non a caso esistono decine di esempi di registi venuti dalla strada senza alcun titolo intellettuale. Non di rado sfiorano l’ignoranza autentica e nonostante ciò, riescono ugualmente a eccellere. Nella sceneggiatura questo è praticamente impossibile. La scrittura creativa DEVE essere studiata alacremente, ha sistemi, griglie, derive culturali che non si possono ignorare. E soprattutto, bisogna esserci portati, leggere e leggere senza fine, è un’arte che non si finisce mai di acquisire. Personalmente resto più impressionato da una sceneggiatura eccellente che da un film altrettanto bello. Da un copione spettacolare non può (quasi mai) arrivare un brutto film, mentre il contrario è semplicemente impossibile. Un grande regista può addomesticare e migliorare un copione orrido o squilibrato ma mai lo potrà trasformare in un capolavoro. La scrittura è la base e più è solida, maggiormente solido sarà il film. La mancanza di cultura non può sussistere in chi scrive e quando assistiamo a sceneggiature improvvisate da sedicenti autori senza esperienza che si arrogano il titolo di scrittori senza averne la dignità, immancabilmente ci troveremo al cospetto di sceneggiature di merda. E qui la parolaccia casca a fagiolo! Niente m’irrita di più di chi sottovaluta l’enorme difficoltà del redigere un copione come Dio comanda: viviamo in un’epoca dove chiunque può svegliarsi la mattina e credersi autore, convinto che non ci siano regole e che basti avere entusiasmo, motivazione e una lieve propensione a mettere tre parole in fila senza errori grammaticali: questa è una TOTALE assurdità. Dietro una sceneggiatura di un Kaufmann o di un Gene Wilder ci sono decenni di lavoro, oceani di talento, notti insonni passate alla tastiera e migliaia di libri e testi letti, rimuginati e infine interiorizzati. Gli americani lo sanno bene e si attrezzano con testi sacri e corsi durissimi per imparare a impostare un testo. Lì se gli sceneggiatori scioperano, l’industria del cinema si blocca! Da noi è inconcepibile. L’attenzione alla scrittura è come minimo risibile e il decadimento del gusto ne è conseguenza diretta. Persino i produttori hanno in larga parte smarrito il buon gusto e quell’intuito artistico che ha animato i nostri compianti, grandi e illuminati produttori del passato. Oggi esistono piccolissime eccezioni e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Detto questo, io non sono un solitario e anzi, adoro l’atmosfera del set, amo girare film e stare in contatto con maestranze e attori. Sono altresì convinto che un regista sensibile e acculturato lavori meglio del grande esperto artigiano (ammesso che abbia acquisito la medesima perizia tecnica, ovviamente). Io sono in definitiva dalla parte dei secchioni, dei nerds, di chi fa del cinema un’esigenza comunicativa assoluta, un bisogno interiore sacro condito dalla strenua volontà di rendere il pubblico partecipe e possibilmente felice. Emozionarlo è il fine supremo di ogni arte.

7). D / Io nutro simpatia per i registi che provengono dalla strada. Tornando a bomba: le tue sceneggiature, allora, di cosa hanno bisogno per passare dalla categoria dei sogni nel cassetto a quella dei progetti condotti in porto?

R / Di cosa hanno bisogno le mie sceneggiature per essere realizzate? Ovvio: di un produttore, possibilmente illuminato e un minimo anticonformista. In definitiva, di soldi. Se è vero che è possibile girare un film con mezzi basici, se non proprio poveri, è altrettanto vero che i casi riusciti di simili operazioni si contano sulle dita di una mano, a fronte di migliaia di tentativi. Più il film è povero, maggiormente potente, intelligente e pratica deve essere la sceneggiatura: e già qui son dolori, come ho poc’anzi detto. Resta il fatto che dal punto di vista della sperimentazione pura, costruire un film davvero indipendente, con la collaborazione entusiasta di ogni singolo membro della troupe, rimane un’esperienza formidabile e umanamente commovente. Il mio primo e sconosciuto film costò 25mila euro ed è un ricordo prezioso e indelebile, dolcissimo e formativo. Fui completamente libero e cast e troupe diventarono per 15 giorni la mia famiglia. Beninteso una BUONA famiglia, piena di affetto e partecipazione emotiva. Tuttora unisco la mia attività professionale ufficiale a una continua ed indefessa volontà di sperimentazione, alla scoperta di volti e talenti nuovi, per riprovare quella straordinaria ebbrezza di libertà e addentrarmi in territori inesplorati, che difficilmente il cinema commerciale mi consentirebbe di esplorare. Non ci guadagno un centesimo e anzi, rischio di rimetterci qualche spicciolo e di perdere alcune settimane del mio preziosissimo tempo, ma ne vale comunque la pena. Mai dimenticarsi da dove si proviene, mai perdere la voglia d’indipendenza creativa. Se infine hai un po’ di fortuna, devi condividerla o restituirla.

8). D / Non ci piove: sei un uomo generoso. La Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia è alle porte. Lo status d’autorialità dei registi decisi a imporsi all’attenzione della critica mondiale passa, secondo molti, attraverso le forche caudine di queste rassegne. Cosa pensi dei loro parametri di selezione?

R / Un discorso a parte meritano i festival: il problema è che ci sarebbe da scriverci un saggio, in questo caso la sintesi non aiuta. In primis, esistono festival e festival… inutile fingere che non sia così. Una cosa sono i festival di Cannes, Venezia e Berlino (seguiti subito a ruota dal Sundance, Hong Kong, Toronto e Tribeca), altra cosa la miriade di festival – anche straordinari – che pullulano nel mondo. Più il festival è rinomato e importante, maggiori diventano i compromessi, le raccomandazioni e le spinte politiche necessarie per accedervi: sembrerà un luogo comune ma sono assolutamente certo che ben difficilmente un film indipendente senza cast d’eccezione e senza un ufficio stampa stellare possa essere selezionato alla Quinzaine a Cannes, per fare un esempio. È la natura delle cose, non la invento io. È un po’ come chiedere prestiti in banca: se sei ricco sfondato te lo concedono subito, altrimenti puoi pure morire. La qualità del progetto (nel nostro caso di un film) non conta nulla. Poco romantico, dici? La realtà spesso è cinica. D’altro canto un festival di prima fascia è una cassa di risonanza mondiale, è naturale che esista una strettissima selezione. Peccato che non corrisponda alla qualità o alla reale innovazione. Idem – come forse avrai notato – il David di Donatello, che premia sempre gli stessi film, autori e attori. Quindi che fare? Come per tutto, partire dal basso e avanzare passo dopo passo, cercando di “aggredire” i festival minori , farsi un piccolo nome, in modo da poter aspirare a platee sempre più prestigiose. Non esiste un altro modo. A meno che non si nasca in ambienti “fortunati”. In questo senso la ragnatela di festival più o meno originali offre una reale opportunità all’autore originale, compreso quello marcatamente innovativo o trasgressivo, che ben difficilmente può sperare di raggiungere le sale. Ovviamente se poi il “cattivo ragazzo” arriva alle luci della ribalta, tutto cambia e la sua trasgressione diventa nota stilistica e immediatamente può trasformarsi in carattere commerciale. Come è successo per registi del calibro di Abdellatif Kechiche, Michael Haneke, Gus Van Sant, Tod Solondz, Steve McQueen, Larry Clarck, Lars von Trier, Robert Rodriguez, Gaspar Noè e, in modo diverso, persino David Lynch. Purtroppo non c’è un modo preciso e sicuro di procedere. Quella del cinema d’autore è una battaglia che nessuno sa come possa finire. E credo (vorrei..) che i festival ricoprissero sempre il ruolo di scopritori di talenti, veicolando un cinema fatto di idee, di passione anche violenta, di ideali, di rottura. Se non fanno questo, a cosa servono? A celebrare ciò che è già celebre? Dispiace dirlo, ma a parte rarissimi casi, i tre grandi festival lavorano così: programmano anche film disturbanti e provocatori ma sempre se veicolati da registi affermati o da star che si sono prestate all’esperimento. Ma parlando così sembrerebbe che io sia avvelenato nei confronti dei grandi festival; ti assicuro che non è così. Li adoro. Semplicemente so perfettamente come funzionano. E non sono inarrivabili, è solo necessario seguire la loro logica. Passo dopo passo, come ho già detto. Se il mio ultimo film, Tutto liscio!, è arrivato al Los Angeles/Italia film festival e poco dopo al festival di Taormina, è esattamente per questo: film dopo film mi sono fatto notare, sono nate collaborazioni più importanti che hanno infine coinvolto attori di maggior spicco. A costoro sono seguite maggior esposizione mediatica e infine l’attenzione dello star system. E da lì ai festival il passo è stato breve. Ciò che non è stato breve è tutto il cammino periglioso e durissimo avvenuto negli anni precedenti. Ma questa è un’altra storia.

9). D / Ma una cosa sono gli uffici stampa che, per conto di produzioni interessate al cinema di poesia, pongono l’accento sulla tenuta stilistica di alcuni esordi folgoranti, come quello di László Nemes in “Son of Saul”, arrivando a suscitare l’interesse dei direttori artistici delle rassegne più influenti; un altro paio di maniche sono invece le proiezioni delle opere più commerciali organizzate per garantirsi il silenzio, se non l’assenso, della critica meno compiacente. Cosa ne pensi?

R / Senza ombra di dubbio il lavoro dell’ufficio stampa, che intende portare alla ribalta il timbro stilistico delle opere prime, risulta degno di encomio. È nobile. E, quindi, in nessun modo, equiparabile alla pretesa di evitare la valutazione critica. Che non mi sembra solo ridicola, ma persino pericolosa. Chiunque si espone, realizzando un film, deve fare lealmente i conti con l’opinione del pubblico e della critica senza influenzarla più di tanto. Ed è normale che sia così. Altrimenti meglio cercarsi un’altra occupazione, meno sottoposta ai criteri di giudizio. Detto questo è anche vero, ribadisco, che per ottenere l’aiuto di un ufficio stampa intento a segnalare l’ingegno meritevole del palcoscenico delle rassegne più prestigiose è necessario avere alle proprie spalle una solidissima piattaforma comunicativa. Non è possibile certo arrivare a questi uffici stampa inviando il dvd con sù scritto il nome e cognome. Ne arrivano centinaia di migliaia da parte di registi, magari bravi, ma sprovvisti di qualunque retaggio politico e spinte posteriori, anche oneste, compiute da persone influenti decise a farli conoscere attraverso i festival. L’organizzazione è quindi decisiva per portare in auge nuovi autori.

10). D / Esiste un rovescio della medaglia anche per gli habituè dei festival più prestigiosi. La partecipazione in concorso, e talora anche la conquista della Palma o del Leone d’Oro, anziché divenire un trampolino di lancio per l’approdo nel mercato primario di sbocco, lontano dai circuiti alternativi, condanna i film degli autori conclamati all’oblio. È meglio divenire un regista da festival o uno premiato dal pubblico nella sala?

R / Mi sento, in piena onestà, un autore perché prediligo i film che scrivo coniugando, in maniera credo valida, ricerca stilistica e commerciabilità. Non ho il minimo dubbio sul fatto di preferire nettamente un successo in sala ché trionfare a Berlino, Cannes e Venezia. L’unico premio, a parte quello sancito dall’affluenza del pubblico al botteghino, che mi emozionerebbe in maniera pazzesca è l’Oscar perché è un tributo commerciale. E io credo fermamente che il cinema sia in primo luogo un’industria. L’onda del trionfo decretato da un riconoscimento caro a tutti lo conferma. Cosa conta imporsi al Sundance per poi rimanere in balia di quelli che hai giustamente chiamato circuiti alternativi? Il traino di ritorno dei festival nelle sale d’essai serve a poco. Il prezzo da pagare, ovvero la perdita di commerciabilità a favore della convalida artistica, è troppo alto. Preferisco riempire le sale continuando ad avere come insostituibile punto di riferimento Sylvester Stallone invece di Woody Allen.

11). D / Stallone, con Rocky, l’Oscar l’ha sfiorato sia come attore sia come sceneggiatore. Mentre Woody Allen l’ha vinto, ma non se n’è curato affatto. Un altro pluripremiato, Francis Ford Coppola, confidò al mio amico Marco Castrichella (nella foto), proprietario della videoteca Hollywood – Tutto sul Cinema, con un catalogo solo di film d’autore, che la trilogia del cult Il padrino, ritenuto una sorta di Via col vento dei gangster-movie, gli ha permesso di dar vita ad autentiche ‘chicche’, senza appeal commerciale, come La conversazione. Credi che il passaggio dal cinema underground a quello destinato al grande pubblico costituisca solo una svolta decisiva o rappresenta davvero anche un salto di qualità?

R / Rispondere a questa domanda non è semplice. Sicuramente passare dal cinema underground all’entertainment è un salto di qualità. Accedere a fonti di finanziamento superiori e a collaboratori artistici di maggior spessore innesca un cambiamento favorevole sotto l’aspetto qualitativo. Ma non vuol dire che le tematiche trattate dai film sbanca-botteghino siano migliori. Anzi: il cinema underground, in virtù della forza propulsiva delle opere di avanguardia, propone schemi più interessanti rispetto a quello commerciale. Nel mio caso le due cose credo che un poco si equivalgano. In quanto scrivo storie con un appeal commerciale ma che dentro di loro hanno una componente innovativa e disturbante. In alcune circostanze persino spirituale ed esoterica. Non mi occupo mai di opere totalmente commerciali come Minority Report di Steven Spielberg che è imperniato principalmente sull’action. Le mie sceneggiature, che tu conosci bene, coniugano la dote, comunque irrinunciabile, dell’intrattenimento con le psicologie profonde dei personaggi: paure, rabbie, rancori e una punizione sommessa del carma che sovraintende alle azioni degli esseri umani. È un tratto caratteristico di ogni mio script. Ed è la ragione che colloca la mia idea operativa di cinema nel punto d’incontro ideale tra cinema d’autore e cinema commerciale. In merito all’esempio di Coppola, sarei disposto a girare un film commerciale se ciò mi desse la chance di portare sul grande schermo un’opera ora sulla carta, che tu hai già letto, come Dei minori: rappresenta il mio manifesto di trasgressione ed espressività. Il padrino, forse, è la via di mezzo perfetta in tal senso e un modello irraggiungibile: un’opera straordinaria che coniuga elementi eterogenei con grande acume e il consenso del pubblico.

12). D / Infatti quando Coppola fece questa confidenza a Marco stava per finire “Il padrino Parte III”. Un sequel pensato soprattutto per il botteghino. A differenza dei primi due capitoli. Ma in grado di dargli la possibilità di realizzare dopo opere più personali. Sei, appunto, in procinto di girare un film, “La stanza di Eva”, capace di conciliare urgenze diverse. Considerate agli antipodi. Dal low budget, all’insegna dell’amore per l’autonomia creativa, al richiamo all’immediatezza. Come intendi congiungere questi stilemi?

R / Sto compiendo un cammino verso la commerciabilità. Ho un progetto che forse mi porterà oltreoceano, ma preferisco non parlarne perché non c’è nessuna certezza. Non ho comunque alcuna paura al riguardo. Voglio fare i film ad alto budget. O perlomeno non li rifiuto a priori. La mia mentalità è iper-americana. Come aspirazione, intendo. Detto questo, non disdegno la sperimentazione. Continuo, anzi, ad avere un’adorazione per i film davvero indipendenti. La stanza di Eva è un film così: sarà ambientato interamente all’interno di un sotterraneo dove è internata una ragazza colpevole di aver ricattato politici, religiosi influenti e poliziotti. Lei riuscirà a resistere. Sino al colpo di scena finale. M’interessa molto questa figura. Quella della perdente, della reietta, rifiutata dalla società, che s’innalza a eroina indefessa. Che si piega ma non si spezza. Un’eroina sfortunata. Una variante al femminile di Rambo. Ancor più forte. Il tutto si svolgerà all’interno di una stanza. Sull’esempio dell’ultimo Bertolucci. Magari poterlo uguagliare. Siamo un pugno di persone. Pochi attori, tanta volontà e zero soldi. Non è un low budget. È un no-budget. I costi vivi saranno pochissimi. Si tratta di una storia che altrimenti non verrebbe prodotta in quanto politicamente scorretta, a tratti disturbante, feroce e, da questo punto di vista, molto sperimentale. Ma sono convinto che abbia dei criteri di commerciabilità. È un noir durissimo. Venato di filosofia. Se la filosofia si coglie, bene. Altrimenti, rimane un film che spinge chi lo vede a tifare per l’eroina. Ho amici d’ogni ceto sociale. E la trama li appassiona tutti. Nei miei intenti, comunque, nessun messaggio filosofico si può allontanare da una sua commerciabilità. È la mia fissazione: dare dei messaggi intrattenendo il pubblico. Però l’autonomia dell’opera indipendente mi offre la possibilità di far lavorare nuove persone, riscrivere parte della fortuna che ho avuto e sentirmi libero come l’aria. È una cosa impagabile. E, infatti, la faccio gratis. Con immenso piacere.

MASSIMILIANO SERRIELLO