A colloquio con Michele Soavi sul rapporto tra tecnica ed empatia

Scritto da Massimiliano Serriello il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro.

L’INGEGNO DI UN AUTORE POSTMODERNO CHE AMA IL CINEMA DI GENERE E SOSTIENE IL PICCOLO SCHERMO

Una conversazione con Massimiliano Serriello

Dinanzi alla smaccata incongruenza dei colleghi che prima stigmatizzavano i prodotti televisivi, ritenendoli sterili oggetti di consumo sprovvisti di qualsivoglia cortocircuito poetico, e adesso attendono in fila il loro turno, per poter accedere alla cuccagna delle piattaforme, Michele Soavi (nella foto) fa tranquillamente spallucce.

Mettere l’estro in cantiere, sia esso identificabile con il mercato primario di sbocco costituito dalla liturgia dell’ormai negletta sala cinematografica in febbrile attesa di riscatto o col piccolo schermo, bersagliato dai critici schiavi dell’impressionismo soggettivo e dell’infeconda alterigia, trascende le trite discipline di fazione.

***** *** *****

Ad assumere una funzione creativa è l’incessante proposito di disseminare la propria scrittura per immagini d’indizi appetibili ed ermetici, di dinamiche incorporee ma toccanti, di punti nevralgici, di fattori d’intelligibilità ed echi pittorici, di percorsi contorti, di transiti lineari, d’incubi rovinosi, di sogni catartici, d’indecisioni ancestrali, d’impeti del cuore, di slanci spirituali, di eccentrici colpi d’ala e d’inoppugnabili moniti. La tentazione dell’iperbole con la macchina da presa però non lo sfiora neppure. Il lavoro di sottrazione gli permette di ridurre all’osso il superfluo cogliendo l’azione trascendente che presiede nel flusso dell’esistenza. Togliere al visibile per aggiungere all’invisibile, come l’abile ed erudito collega francese Bruno Dumont (nella foto) in Hors Satan, amplia il margine d’enigma e sigilla l’ambìto diritto alla fantasia.

Ad assumere una funzione creativa è l’incessante proposito di disseminare la propria scrittura per immagini d’indizi appetibili ed ermetici, di dinamiche incorporee ma toccanti, di punti nevralgici, di fattori d’intelligibilità ed echi pittorici, di percorsi contorti, di transiti lineari, d’incubi rovinosi, di sogni catartici, d’indecisioni ancestrali, d’impeti del cuore, di slanci spirituali, di eccentrici colpi d’ala e d’inoppugnabili moniti. La tentazione dell’iperbole con la macchina da presa però non lo sfiora neppure. Il lavoro di sottrazione gli permette di ridurre all’osso il superfluo cogliendo l’azione trascendente che presiede nel flusso dell’esistenza. Togliere al visibile per aggiungere all’invisibile, come l’abile ed erudito collega francese Bruno Dumont (nella foto) in Hors Satan, amplia il margine d’enigma e sigilla l’ambìto diritto alla fantasia.

La molla dell’ispirazione per Soavi non attiene agli strumenti della narrazione letteraria: è il set, in cabina di regìa, la prova del nove. Per trovare la quadratura del cerchio tramite l’emblematico legame tra immagine e immaginazione. Il parere in merito del celebre scienziato ed esoterista austriaco Rudolf Steiner, secondo cui «quando crediamo di immaginare, o perfino di creare, stiamo scattando fotografie», sottintende la capacità di scrivere con la luce. Dispiegata cum grano salis da Soavi sin dall’esordio al cinema nel 1987 con Deliria. Affermatosi al Festival Internazionale del Film Fantastico di Avoriaz e nel Nuovo Mondo con l’allusiva rititolazione di Bloody Bird. L’evidente connessione autoctona con Suspiria del nume tutelare per antonomasia Dario Argento (nella foto con Michele), frutto dell’ottima intuizione dell’avveduto Ludovico Di Martino in veste di produttore, designa un’eredità tanto soddisfacente quanto ingombrante.

La fortuita e profetica analogia con Blood Diamond diretto nel 2006 da Edward Zwick attribuisce piuttosto al successivo Il sangue dei vinti l’intima valenza di un iconico ed empatico viaggio di scoperta e conoscenza in universi geografici contrassegnati dagli strumenti di morte, dai rovesciamenti delle alleanze, dai crateri aperti nel suolo dalle bombe, dall’orrore del conflitto civile. L’insita finestra sul mondo, che manda in brodo di giuggiole iconauti e cinenauti desiderosi di viaggiare virtualmente in luoghi dell’anima volti ad accrescere l’inebriante processo d’identificazione, torna ad animare Michele Soavi con la miniserie tv Màkari (nella foto). L’egemonia dell’amor vitae sul cupio dissolvi, sui fantasmi del passato e del presente, agisce nel sottosuolo dello stream of consciousness di Saverio Lamanna.

Definito un Don Chisciotte naufragato sul Golfo di Macari, a San Vito Lo Capo (nella foto), che ritrova nella vecchia casa delle vacanze di famiglia lo sprone per riuscite ad anteporre la polpa del buon vivere alla gelatina del bel vivere ripartendo dalla carica identitaria smarrita nell’inane caccia al successo lontano dalla natìa Sicilia. I vincoli di suolo e di sangue del personaggio, nato dall’acume dello scrittore Gaetano Savatteri amalgamando l’intrigo del genere giallo alla funzione svolta anche in chiave metaforica dalla magica atmosfera del Golfo, erano un invito a nozze per Soavi. Che non si è fatto pregare. Trovando pane per i propri denti nell’amicizia del detective per caso Saverio con Peppe Piccionello, una sorta di Sancio Pansa avvezzo ai motteggi vernacolari, nel profilo di Venere dell’avvenente ed eterea Suleima, alias Ester Pantano, negli impenetrabili delitti, risolti convertendo il «pomeriggio di un giorno da cani» caro ad Al Pacino nell’omonimo cult di Sidney Lumet in «domani è un altro giorno», negli scogli e nella pianura costiera attinente all’inobliabile piantagione di Tara in Via col vento.

Ammaliato sin dall’età verde dalle facoltà plastiche ed evocative, in visita al Metropolitan Museum of Art di New York, durante una giornata di pioggia, Michele, osservando in Campo di grano con i cipressi (nella foto) di Vincent van Gogh il paesaggio agreste battuto dal vento, ebbe la netta sensazione di vedere il quadro muoversi.

Arruolato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per sbarcare il lunario e uscire dal guscio protettivo in seno alla famiglia, superato lo shock emotivo negli interventi, con in mano una cinepresa 6 millimetri, “targata Cartagine” come dicono i cittadini dell’Urbe, acquisendo la padronanza del mezzo, l’erede di Argento ha imparato a destreggiarsi.

Trasformando in fertile prontezza lo sgomento giovanile, quando saltava sulla poltrona nel buio della sala per il cupio dissolvi, per i simboli della Minaccia, per gli ululati, la galleria, l’antro, le scritte ebraiche, le ombre, le streghe di Suspiria (nella foto). Di fronte ad agonie concrete, decessi atroci, spettacoli tremendi, odori nauseabondi, impossibili da disperdere col fazzoletto sulla bocca, è sopraggiunto l’istinto di avvistare, insieme all’umanità sopraffatta, i paradossi pazzeschi, i tagli di luce provenienti dall’esterno, il chiaroscuro, l’amplificazione delle emozioni da tradurre in saldi elementi filmici. Nutriti dall’inesausta cinefilia. Dalla passione per gli autori intenti a svelare l’anima in arnesi inanimati, per gli artisti abituati a percepire l’interiorità psicologica in scenari disparati, per i maestri decisi a disporre il contenuto ad appannaggio dell’osservazione del reale nelle forme circolari e triangolari delle inquadrature, nei fluidi carrelli in avanti e all’indietro, in panoramiche verso l’alto e il basso.

Forgiatosi sul set, allenando in molteplici mansioni i nervi, la mente, il corpo ad abbinare il fervore dell’intuito alla duttilità del sacrificio, saggiato step by step con il servizio militare, Soavi ha colto la palla al balzo nel momento di compiere un’opera di creazione nel solco del cinema di genere. Il principio di casualità, la fiducia accordatagli dal versatile Aristide Massaccesi, conosciuto altresì con lo pseudonimo di Joe D’Amato, mentore pure di Claudio Fragasso, l’abitudine a schizzare di getto rapidi tableaux vivants per tenere all’erta la vibrazione visiva da attribuire alle tensioni razionali e irrazionali, la corroborante gavetta come regista della seconda unità sul set del fantasy Le avventure del barone di Munchausen di Terry Gilliam hanno contribuito a cementarne le modalità espressive. Senza piegarsi alle pressioni, alle convenzioni, ai clan di partito, alle infeconde ostentazioni di stima nei confronti dei numi di tutelari. Nel rispetto bensì dei precetti ricevuti nell’infanzia dalla madre Lidia, figlia di Adriano Olivetti, fondatore della celebre azienda di macchine per scrivere, con la lettera 22 destinata ad accompagnare nello svelamento della verità fior di giornalisti come Indro Montanelli ed Enzo Biagi.

La variante umoristica introdotta in Dellamorte Dellamore (nella foto), giustapponendo la marcia in più della comicità demenziale e l’archetipo della comicità morale alle peripezie del beccamorto impersonato da Rupert Everett con zombie d’ogni specie ed empiti d’affetto soffusi, ha spalancato a Michele Soavi le porte dell’America.

Tuttavia, nonostante l’estremo apprezzamento di Quentin Tarantino, che lo considerava già il miglior regista dello Stivale per l’estro speso al nei previi horror La chiesa e La setta, l’opportunità di conquistare da vicino le nutrite platee yankee è andata a carte quarantotto. Ed è allora che il principio di casualità è intervenuto di nuovo prospettandogli la chance di sostituire Stefano Reali nella regìa di Ultimo – La sfida.

Quello che è sembrato un ripiego agli occhi dei cinefili con la puzza sotto il naso e a corto di fosforo, schiavi dell’abbaglio fantozziano della pretestuosa ricercatezza, ha invece coinciso con l’adagio latino do ut des. Rinvigorito nella fiction Adriano Olivetti – La forza di un sogno dedicata al nonno materno. Al contrario rendere omaggio al padre poeta Giorgio Soavi, autore del bellissimo libro Un banco di nebbia incentrato sulla sua esperienza nelle file della Repubblica Sociale, è apparso tipo un incubo. Una chimera irrealizzabile. A causa dell’ostracismo riservato ex ante per un’operazione predisposta sia per il piccolo sia per il grande schermo. Ciò nondimeno la guerra tra spettri denunciata da Giampaolo Pansa sulla pagina scritta, i princìpi etici di western revisionisti tipo Soldato blu, per rileggere la Storia al di là dei condizionamenti ambientali, il passaggio dagli stilemi horror all’orrore del dolore, gli scontri fratricidi in nome della civiltà e dell’amor patrio, il richiamo ad Antigone di Sofocle, ed ergo al sempiterno scempio riservato ai nemici morti, compresi autentici consanguinei, la crudezza oggettiva dei combat film frammista allo slancio visionario, sulla scorta della precedente miniserie Nassiryia – Per non dimenticare, hanno spinto Michele Soavi ad aguzzare l’ingegno e a snudare il carattere.

Sua moglie, Alina Nedelea (nella foto), ha incarnato con slancio muliebre ed epidermico la rabbia, il desiderio di rivalsa, il senso dell’onore dell’ausiliaria Lucia Dogliani. Che aderisce alla Repubblica Sociale in seguito al bombardamento di Roma per mano dei futuri alleati americani. L’apparizione dalla coltre di nebbia del cavallo bianco in slow-motion, nelle macerie del quartiere di San Lorenzo, è un’effigie scartata da Gilliam ne Le avventure del barone di Munchausen.

Se tre anni prima, con il ritorno al grande schermo suggellato da Arrivederci amore ciao, riconosciuto film d’interesse culturale dal MiBACT, Soavi aveva adattato la matrice dostoevskiana del romanzo di Massimo Carlotto alle sue tecniche di straniamento e al piacere di citare l’aedo Mario Bava in Shock, la missione postmoderna del recupero trascendente ne Il sangue dei vinti giunge al diapason.

Nel teatro a cielo aperto degli scontri, acuiti dal precipitare degli eventi e dai conti da chiudere, emerge lo stesso spessore mitopoietico di Blood Diamond. Con la terra d’Africa diventata rossa per il sangue sparso svilendo lo spirito di fratellanza nel crudele conflitto civile e nell’avida caccia ai diamanti. Ovvero la materia. Foriera d’ingannevole ricchezza.

Anche con Il sangue dei vinti i timbri metaforici, rinvenibili nella simbologia della tosatura riservata alle ausiliarie, che richiama alla mente l’evirazione di Sansone abbattuto dai filistei, nelle funeree parate sui carri dei vincitori, nei rituali vessatori perpetrati ai danni degli sconfitti, restano nella memoria. L’intrecciatura di piste disseminate di reati, il ginepraio d’ipotesi, i tiri mancini del destino, le fasi del crimine da seguire col fiato sospeso si vanno ancor oggi ad accorpare al risvolto ludico dei puzzle.

Non si tratta di mere esche per fans. Lo stato di fascinazione delle cinque versioni del dipinto L’isola dei morti (nella foto) di Arnold Böcklin, rielaborate sulla stessa falsariga delle scelte cromatiche e delle ottiche esoteriche stabilite palmo a palmo per contrapporre all’impulso del timor panico, o dell’inane rivalsa, quello dela tenerezza, ha ugualmente guidato Soavi nella commedia fantasy La befana vien di notte. Sul grande schermo.

Ora è il turno di Màkari. Sul piccolo schermo. A partire da lunedì 15 marzo l’ultima parola spetterà agli spettatori costretti sul divano di casa dalla pandemia. Ma pur sempre cinenauti avidi d’immagini ed estro.

**** **** **** **** **** **** **** ****

1). D / La geografia emozionale sembra ricoprire un ruolo di prim’ordine in Màkari. L’attitudine del territorio designato a location di riflettere gli stati d’animo e di condizionare i modi d’agire ti sta a cuore al pari della contaminazione dei generi?

R / È una domanda sottile ed elaborata a cui non è semplicissimo rispondere. Lo farò d’istinto: sono una persona che ragiona spesso e volentieri con la pancia. I valori che mi ha trasmesso la famiglia d’origine e gli ammaestramenti impartiti dalla vita, giorno per giorno, hanno un peso decisivo. Anche il mio patrigno, Bruno Caruso (nella foto), noto pittore palermitano, ha esercitato un’influenza determinante nella fase adolescenziale del sottoscritto. Tramite lui, le sue opere, i racconti, colmi di fascino, misteriosi, ho cominciato a immaginare la Sicilia. Come una terra tutta da scoprire. Inoltre nei quadri c’è sempre un mondo che nutre davvero l’immaginario. Quando leggo una storia tendo immediatamente a visualizzarla. In Màkari gli effetti ottici e i paesaggi sconfinati di Salvator Dalì mi hanno aiutato a progettare una scrittura per immagini piena di sfumature composite, di contrasti, di scontri, d’incontri. E con la mescolanza dei generi, dall’horror al mélo, dalla commedia al thriller, seguo più o meno la stessa falsariga.

2). D / La scoperta dell’alterità, alla base del romanzo autobiografico La mia Africa di Karin Blixen, portato sul grande schermo da Sydney Pollack (nella foto un’immagine del film), ha sancito anche nel tuo caso l’attaccamento a un luogo dapprincipio colmo d’incognite e persino d’insidie?

R / Hai perfettamente ragione: l’autentica protagonista di Màkari è proprio la Sicilia. Dopo averla conosciuta per sommi capi da ragazzo, di presenza, in vacanza, con la scuola, o per lavoro, in un arco di tempo breve, mi ci sono invece stanziato. All’inizio ero dubbioso, incerto, quasi terrorizzato. Perché un conto è immaginare un posto, un altro paio di maniche è stazionarvi per quattro mesi. È bastato poco tempo per rompere gli indugi e cominciare ad amare sia questo punto particolare della Sicilia, dove i mari s’incrociano, sia la gente che vi abita. Pure mia moglie si è affezionata molto al Golfo, alla schiettezza delle persone, ai ritmi scanditi dall’ordine naturale delle cose. Negli Stati Uniti gli americani mi erano sembrati lì per lì tutti simpatici, accoglienti; invece, a lungo andare, hanno gettato la maschera. Dimostrandosi spesso falsi. Con Màkari, e il rapporto tra habitat ed esseri umani, è avvenuto il contrario: man mano ha prevalso l’empatia. Ed è stata, come hai sottolineato tu, una scoperta: il territorio, che all’inizio appariva diverso, «altro», è divenuto familiare. Ed empatico appunto.

3). D / Per Tarantino l’empatia del cinema risiede nel richiamo citazionistico. I rimandi all’altrui ingegno sono a tuo avviso plagi camuffati da omaggi dai classici nani sulle spalle dei giganti oppure, come volle precisare Alberto Moravia sulle pagine dell’Espresso riferendosi a John Schlesinger in Un uomo da marciapiede, rappresentano un valore aggiunto per trarre partito da tutto senza essere ossessionati da niente?

R / Pensa a Tiziano Sclavi (nella foto) con Dylan Dog: ha coniugato nelle pagine dell’appassionante fumetto, assurto a pieno titolo al rango di cult, l’humour britannico, i richiami alla pittura surrealista, con Johann Heinrich Füssli e René François Ghislain Magritte su tutti, quello alla letteratura nella sua accezione più estesa, da Edgar Allan Poe al nostro Dino Buzzati, al cinema, ai capolavori di Luis Buñuel, di George A. Romero, ai mostri come Johnny Freak. N’è venuto fuori un minestrone fantastico. Estremamente significativo. Il dosaggio di questi elementi, così evocativi ed empatici, è fondamentale. In tal caso non si ruba affatto: si regalano semmai perle di cultura alta e bassa ai lettori. Ed è quello che intendo fare sempre con gli spettatori.

4). D / Occorre ingegno per richiamare all’altrui ingegno. Il pensiero postmoderno, che unisce cultura alta e cultura bassa, è quindi l’antidoto all’alterigia di chi beatifica il cinema d’autore per poi demonizzare quello commerciale omettendo le magnifiche ossessioni di numi tutelari alieni alle etichette?

R / Sono cresciuto a Roma. Quando avevo diciannove, vent’anni, l’assessore alla Cultura era l’architetto Renato Nicolini. Con L’Estate Romana che lui organizzò mi feci una scorpacciata incredibile di film. Erano autentiche maratone che duravano sino all’alba, accendevano dibattiti costruttivi proprio sul consumo culturale, mettevano la cultura bassa sullo stesso piano di quella cosiddetta alta. La divulgazione cinematografica, dalla fine degli anni Settanta all’inizio degli anni Ottanta, passò così, nella stagione delle vacanze, dal buio della sala al teatro a cielo aperto rappresentato dall’arena della Basilica di Massenzio (nella foto). Su quegli schermi giganteschi vidi di tutto: da Il pianeta delle scimmie di Franklin J. Schaffner, e i vari sequel, ai peplum, ai western, agli horror, ai galli, ai noir, ai thriller, ai capostipiti del cinema d’avanguardia russo, francese, inglese, cecoslovacco, cileno, messicano. La montagna sacra di Alejandro Jodorowsky è un film grottesco, visionario, unico. Impossibile, a pensarci bene, da etichettare. Fu pure quello un gran bel minestrone.

5). D / Coi fiocchi. Ed è perciò una distinzione di comodo quella decretata dai finti puristi tra cinema d’autore e di genere?

R / Il carattere d’ingegno creativo appartiene al genere cinematografico e rifugge comunque dall’utopia di selezionare pochi spettatori sganciati dalle masse per mostrargli film di particolare pregio culturale. L’Estate Romana invertì la tendenza della falsa ricercatezza abbattendo i confini posti tra film destinati a un pubblico rozzo, attratto dai coefficienti spettacolari dei kolossal ritenuti privi d’arguzia, e film di poesia che esprimevano il mondo interiore degli autori. I “massenziani” come me andarono a nozze con la spettacolarizzazione della fantasia di ciascun autore, con le infinite varianti fornite dal cinema di genere, con la ripetitività di alcune formule narrative e lo spiazzamento di altre.

6). D / Al di là delle contraddizioni dei progressisiti che caldeggiano in società il livellamento egualitario ed eleggono poi ad autori, quasi a demiurghi, i registi dei film intellettuali, fallibili né più né meno degli altri, la tecnica cinematografica applicata ai sentimenti, oltre ché al cervello, resta una risorsa sostanziale?

R / Sfondi una porta aperta per quanto mi riguarda: nasco come tecnico. La preparazione dell’inquadratura, i simbolici grafici congiunti alla direzionalità dello schermo, lo spazio filmico, i movimenti di macchina in profondità richiedono un’abilità di manovra tecnica. Bisogna curare la messa a fuoco, disporre la posizione della cinepresa rispetto all’obbiettivo e dar vita alla componente figurativa.

7). D / Altrimenti il regista finisce per affidare in appalto al direttore della fotografia, agli scenografi, al cameraman, ma anche ai fonici in presa diretta, ai responsabili del missaggio, all’autore della colonna sonora l’esito tecnico del film.

R / Non fa una piega. La tecnica serve per non farsi “intortare”, come si dice a Roma, per stare sul pezzo, per congiungere il mix di fattori visivi ed elementi sonori. Aggregandoli alla propria cifra stilistica. Ed è una faccenda che riguarda proprio i sentimenti: i film sono “pezzi de core”.

8). D / La comunicazione senza intoppi tra destinatari ed emittenti sul set è imprescindibile. Come ti regoli in tal senso?

R / Accetto le proposte di tutti di norma, le valuto in rapporto all’insieme dei differenti materiali scenici, delle debite scelte luministiche, dell’uso dei costumi. Poi ci metto del mio per tener viva l’unità d’insieme. Sorretta dall’ausilio di almeno uno dei quattro elementi topici: acqua, fuoco, terra e vento. Così l’immagine si accende. Diviene luminosa. I colpi di vento poi mi piacciono da impazzire.

9). D / D’altronde, Michele, il film-fiume più amato della storia del cinema è senz’altro Via col vento (nella foto). Con quei tramonti rosso-fuoco l’immagine si accendeva sul serio.

R / Eh… già. È un piacere confrontarmi con un cinefilo come te: ne sai tante. Le “magnate” che mi sono fatto ai tempi dei “massenzienti”, tra grandi, piccoli schermi, “solite frittate”, autentiche rivelazioni hanno reso la cinefilia una necessità. Da coltivare senza un attimo di tregua.

10). D / La bulimia cinefila ti è servita in cabina di regìa per fare di necessità virtù nel passaggio dalla teoria alla prassi?

R / Certamente. L’amore per il cinema, per il suo mito, per l’aura commemorativa dei film-fiume, forti di un’enorme partecipazione di pubblico, per l’aura contemplativa dei film d’autore, forieri di un’ampia gamma di stimoli, intellettuali ed emotivi, è un ottimo punto di partenza. Avevo ventisei anni quando ho debuttato dietro la macchina da presa. L’esperienza da spettatore nell’Estate Romana, con la proiezione a oltranza di film molto diversi gli uni dagli altri, è servita ad accendere la fantasia. E anche a sopperire nell’esordio alla penuria di monitor e ulteriori strumenti. I punti di vista dei grandi registi, che formano quel minestrone a cui ho fatto riferimento, sono riusciti ad aumentare in maniera proficua la mia già profonda sete di conoscenza. Per unire sul serio tecnica e sentimenti.

11). D / Stiamo sempre là: le nozioni di prospettiva, acustica ed elettronica servono ad agevolare l’accordo tra cuore e cervello. Che, sennò, secondo Woody Allen, non si danno neanche del “tu”. Per chi usa viceversa le scorciatoie del cervello la nomea di regista di film “de paura” è dispregiativa?

R / Sì. Per chi giudica senza conoscere il background personale di un regista, l’aver diretto dei film horror è una nota di demerito. Il discorso, Massimiliano, è in effetti sempre quello: l’etichetta rimane un espediente per valutare in superficie le tenute stilistiche dei registi. Senza andare in profondità: “gli piacciono il sangue, i dettagli macabri, con gli attori non sa lavorare”. All’epoca in cui ero trentenne proporsi sul mercato filmando turbamenti psicologici, atmosfere allucinatorie, voci d’oltretomba, sortilegi stregoneschi, riti satanici ed eclissi di luna, come ho fatto io con La setta, costituiva un azzardo.

12). D / La svolta è avvenuta con la commedia horror Dellamorte Dellamore (nella foto) grazie all’aggiunta del valore terapeutico dell’umorismo in un momento in cui la cultura postmoderna, promossa da Tarantino in ambito mondiale, cominciava a fare breccia?

R / Ci hai preso: là è cambiato tutto. L’ironia, frammista agli aspetti terrorizzanti, ai tragitti tortuosi dello spirito, ai morti viventi, ai poteri malefici, ha fatto la differenza. C’erano tutti gli ingredienti giusti per lasciare il segno: la storia scritta da un fuoriclasse della levatura di Tiziano Sclavi, l’ottimo contributo recitativo di Rupert Everett (lui che aveva ispirato l’icona fumettistica di Dylan Dog) nel ruolo del becchino, i fattori visivi garantiti dallo scenografo Antonello Geleng, in grado d’impreziosire il carattere del racconto, i costumi di Maurizio Millenotti e un’illuminazione intrisa di arguti chiaroscuri.

13). D / Lasci molto all’immaginazione nella suspense. Il lavoro di sottrazione è importante come saper dosare i chiaroscuri ?

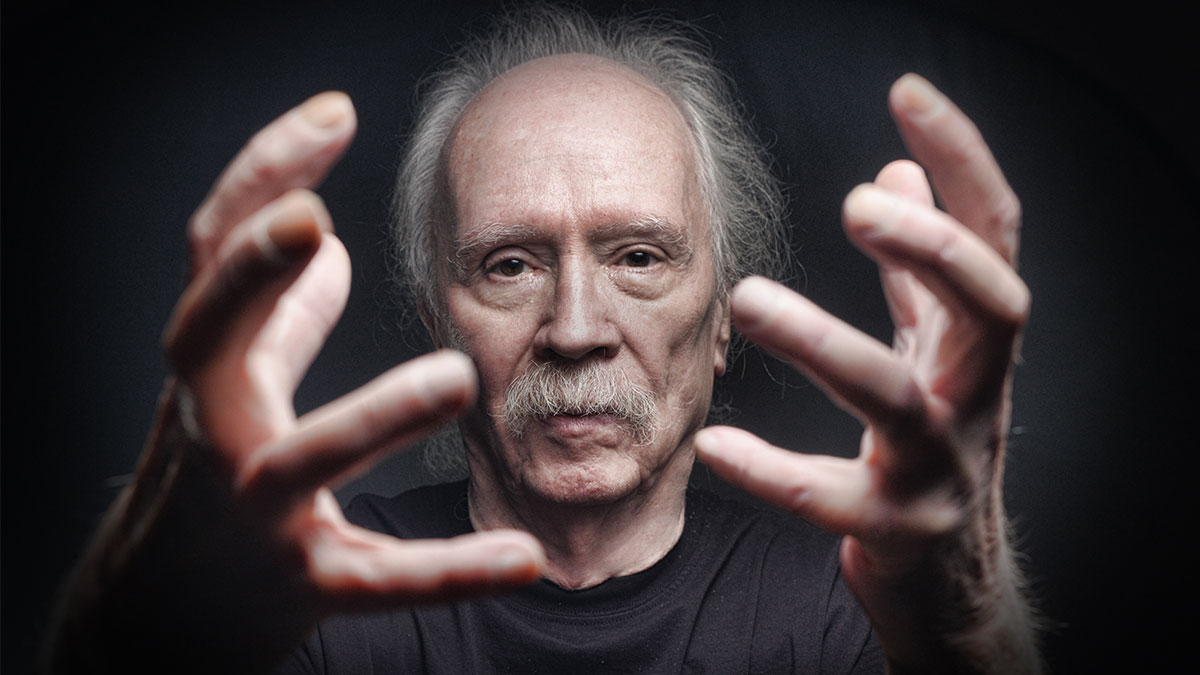

R / John Carpenter (nella foto) procedendo per sottrazione ha dimostrato che per tenere gli spettatori sui carboni ardenti il senso della misura è la qualità principale. Non solo per arrivare subito al punto, senza tirarla tanto per le lunghe, e conferire alle attese angosciose la capacità di far riflettere. Ma anche per divertire. Sfruttando il sentimento d’incertezza della suspense. Lo stesso vale chiaramente per l’opportuno dosaggio della componente luministica.

14). D / La sintesi consente di andare più in profondità?

R / Decisamente. Specie se applicata parimenti per coniugare nelle scene da brivido, nelle paure ancestrali, nei risvolti comici, nelle gag facete, nel nonsense, unito al clima di sgomento, il valore dell’immaginazione.

15). D / Legato, sia in prassi sia in spirito, alla potenza dell’invisibile. È invece sotto gli occhi di tutti che, a differenza di Arrivederci amore ciao, Il sangue dei vinti (nella foto) è stato bocciato dal Ministero per i Beni e le attività culturali. Mettere in luce le zone d’ombre della Storia – lontano da asservimenti ideologici e inique strumentalizzazioni – è un’impresa dura?

R / In primo luogo realizzare un’opera che funga sia da film per il cinema sia da miniserie in due puntate per la televisione già complicava le cose in partenza. La fase di pre-produzione, quella delle riprese e la post-produzione sono state sottoposte ad aut aut piuttosto perentori. Tuttavia, seppur consapevole che non è andato tutto per il meglio, sono affezionato a questo film. Il ricordo di mio padre, del suo libro sulla guerra civile, l’intenzione d’illuminare come dici tu quelle zone d’ombra, di aprire porte che molti avrebbero preferito rimassero chiuse, di mostrare il dolore di una fratellanza svilita dal fiele degli opposti schieramenti ed esplorare territori dove, tra richieste di legittimazione, giuramenti di fedeltà, brutalità, il clima di tensione salì alle stelle, mi ha spinto a dare il massimo. O almeno a provarci. Negli sfoghi d’inaudita violenza, nell’impeto della giustizia sommaria, nel bisogno di dare sepoltura ai consanguinei caduti nelle file dei vinti, il teatro degli scontri non rappresenta un semplice sfondo. Bensì uno spazio attivo. Ed è per questa ragione che pure girare a Salluzzo, in aree verdi, in paradisi in terra tramutatisi in inferni, con le scie di sangue sparse lungo le siepi, il bosco, le comunità montane, col calore umano distrutto dalla freddezza dell’inverno, e dalle forze in campo rapite dall’ebbrezza omicida, rientra appieno nella geografia emozionale.

16). D / Ti ha dato una bella mano il compianto scenografo romano Andrea Cristanti (nella foto) che ne Il ladro di bambini di Gianni Amelio convertì l’austera efficacia dei semitoni, relativi all’abusività affettiva ed edilizia consumata ai danni dell’innocenza, in un elegiaco appello alla forza sentimentale. Ci vogliono teste pensanti sul set per colpire al cuore?

R / Quelle di Gianni Amelio e Andrea Cristanti sono teste geniali. Il senso di un’opera ricava linfa dalla collaborazione di un regista e d’uno scenografo che parlano la stessa lingua. Che attribuiscono agli esterni, agli interni, ad arredi anche poveri ed essenziali, come nel caso de Il ladro di bambini, una marcia in più per colpire al cuore. Per sensibilizzare gli spettatori e coniugarne l’emotività alla comprensione degli elementi ambientali in cui risiede un rovescio spesso scomodo della medaglia. Nel caso de Il sangue dei vinti, a dispetto dell’ostilità riservata dalla critica e dal pubblico nell’uscita in sala, l’intesa con Cristanti è risultata ricca di stimoli. Non c’è stato mica bisogno d’indicargli per filo e per segno cosa fare. Ci siamo capiti al volo per confluire i modi espressivi l’uno dell’altro. Peccato che una comprensione così sincera, profonda ed efficace avvenga assai di rado.

17). D / Sono alchimie rare. Nelle produzioni per il piccolo schermo la tempistica rende difficile congiungere intese artistiche ed esigenze commerciali. La televisione è in ogni caso una buona palestra per riuscire a conciliare gli opposti?

R / Altro che palestra: è un ring! Si deve lottare tutti i giorni per stare dentro i tempi. È come fare lo slalom in mezzo a una fiumana d’imperativi categorici. Bisogna portare a casa il risultato. E anche lo scenografo è costretto ad adeguarsi. In questi casi l’arte di arrangiarsi aiuta. Comunque voglio bene al piccolo schermo. Mi ha permesso di guadagnarmi da vivere facendo quello che amo di più. Inserendo sempre nelle opere che giro qualche frammento visionario ed emozionale insito nella mia fantasia di cinefilo sin da quando ero ragazzo. Lo spargo qua e là, tra le righe, nelle soggettive, nei primi piani, nei grandangoli, in controluce. Nell’invisibilità del mezzo tecnico. Al servizio del racconto. E al contempo della libertà di esprimersi.

18). D / In Màkari l’amicizia di Lamanna con Piccionello pare prendere le mosse dall’intesa di Everett in Dellamorte Dellamore col suo bizzarro assistente Gnagh (nella foto). I frammenti presenti nell’universo dell’arte comunicativa equivalgono a cavalli di Troia o alle sorprese contenute nelle uova di Pasqua?

R / Guarda che sei bravo! Ho puntato proprio su quello. Piccionello, col suo modo di porsi colorito, eccentrico, ma estremamente genuino, ricorda a Lamanna i valori che aveva dimenticato in precedenza. La forza significante della loro intesa nasce dall’ingegno narrativo di Gaetano Salvemini. Che conosce profondamente la terra di Sicilia. Di mio ci ho aggiunto il piacere d’inserire dei tratti distintivi d’immagini, di contesti, d’intese, d’incanti ai quali voglio bene. Ed è una sorpresa, spero gradita, per gli spettatori avvertiti che afferrano in quell’universo di piste, di tracce, d’impronte i requisiti cardine della mia filmografia.

19). D / Mentre per gli altri spettatori la tecnica agisce nell’inconscio come i movimenti di macchina da destra a sinistra che presagiscono l’irrompere di eventi inopinati?

R / La scrittura per immagini è fatta apposta per agire nell’inconscio degli spettatori. Corrispondendo talora all’immaginazione sia delle masse dai gusti semplici sia del pubblico più sensibile all’evocazione dei movimenti di macchina. In Dellamorte Dellamore ho tratto beneficio dal privilegio di una sana follia. Conforme ad Alice nel paese delle meraviglie. Ritrovare parte di quel clima d’intesa, d’ingegno, d’insolita commistione tra orrore e piacere attraverso l’uso della tecnica non c’entra con la vanità dell’autocitazione. Né delle strizzatine d’occhio fini a se stesse. È bensì il modus operandi per riconoscermi sempre in contesti diversi. Il significato escatologico delle immagini in movimento, dei dolly, delle riprese dall’alto e dal basso possiede una valenza comunicativa incredibile. A volte vertiginosa.

20). D / Il ricorso ai cavalli di battaglia è come una bussola?

R / Esatto. Con i propri cavalli di battaglia la strada da compiere non si perde mai di vista.

MASSIMILIANO SERRIELLO