A colloquio con Paul Herman sugli accenti e sui semitoni della recitazione

Scritto da Massimiliano Serriello il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro.

UN CARATTERISTA DEL GRANDE CINEMA AMERICANO,

dalla battuta pronta e dalla fulgida umanità

Una conversazione con Massimiliano Serriello

Ha realmente la battuta pronta, Paul Herman (nella foto). Il luogo comune che rende i caratteristi schiavi della limitatezza dei ruoli fissi non lo tange affatto. È consapevole del valore espressivo riposto nei primi piani in grado di trarre linfa dal cinema della spontaneità. Ed è per questo motivo che alla ricercata facondia dell’alta densità lessicale privilegia i segnali discorsivi e le pause dialogiche del cosiddetto ‘broccolino’. Una cadenza costituita dall’interazione tra inglese ed elementi vernacolari relativi alle forme bandiera del gergo siciliano, calabrese e napoletano in uso a Brooklyn.

Tuttavia Paul sa parlare con gli occhi. I suoi eloquenti silenzi, conformi alla dinamicità interiore dell’antiretorica contemplata dai maestri del lavoro di sottrazione, hanno attirato l’interesse di un fior di regista della levatura del talentuoso nonché misuratissimo Scott Cooper. La sottorecitazione posta in essere nel malinconico e crepuscolare Crazy Heart nelle vesti del manager musicale Jack Greene costituisce un innegabile fiore all’occhiello per chi, citando il dotto Bruno Dumont, sa che levando al visibile si aggiunge all’invisibile. Scorsese (nella foto insieme a Paul, Joe Pesci, Robert De Niro Al Pacino sul set di The Irishman), a proprio agio, al contrario dell’involuto Cooper nel tedioso gangster movie Black Mass, tanto con le opere introspettive, sobrie ed essenziali, quanto con gli affreschi antropologici ed etnologici sulla malavita, gli chiese di ridurre al lumicino la vena torrenziale. L’uso degli sguardi, in relazione al volto scavato ma estremamente comunicativo, dà lo stesso molto spicco alla fulgida mimica facciale.

Le inquadrature lusinghiere lasciano il tempo che trovano quando, in veste di caratterista alieno all’infeconda ripetizione dei comportamenti sopra le righe graditi al pubblico privo di eccessive pretese, il desiderio principale resta quello di sopperire alle fatue lusinghe della vanità col saldo professionismo degli attori che, secondo Garzanti, si cimentano con «personaggi singolari, caratteristici (appunto)». Nella commedia dell’arte, trasmessa di bottega in bottega sino a divenire l’asse portante dei capolavori ‘malincomici’ della fabbrica dei sogni, erano le maschere capaci di rimanere maggiormente impresse nella memoria degli spettatori. Senza bisogno di conoscerne il nome. Croci e delizie di una professione talora ingrata, in altre circostanze con le credenziali giuste per allargare le prospettive mentali anche delle platee più accidiose.

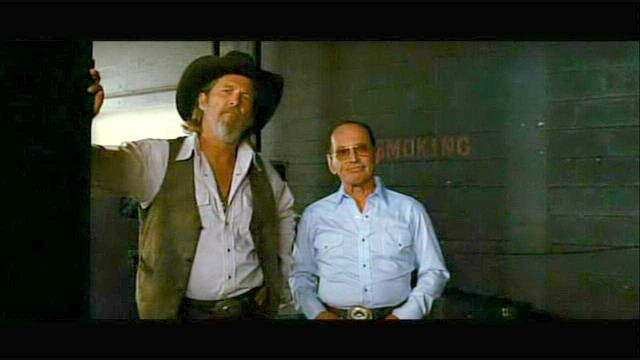

Ubbidire alle disposizioni di Woody Allen, Robert Benton, Barry Levinson, Michael Mann e David O’ Russell non significa soltanto stare a debita distanza dalla macchina da presa, ripetere a oltranza la stessa scena, lasciando agli autori con la “a” maiuscola l’onere e l’onore d’inchiodare l’attenzione dei fruitori nel buio della sala, o nel mercato secondario di sbocco, bensì fornire finanche un contributo, in apparenza modesto, a beneficio della dinamizzazione degli eventi. Ed ergo pure dei medesimi personaggi. Dotati di un carattere ben definito. Magari strambo ed eccentrico. Oppure sommesso. In filigrana. Ma comunque fedele all’anello di congiunzione che unisce l’indispensabile immediatezza della percezione e l’opportuna aura contemplativa. Perché la poesia, che non si calcola con i canoni del minutaggio né delle pur ambìte pose, necessita di cortocircuiti, istanti, crononi. Per citare il libro scritto da Maria Pia Paravia sugli ultimi istanti degli abitanti di Pompei prima dell’immane catastrofe. Carpe diem, dunque. Al fine di lasciare il segno anche senza conoscere a fondo il radicalismo mimetico dei fuoriclasse della psicotecnica. I modi affabili, frammisti all’ampia aneddotica dispiegata con il timbro di spontaneità delle persone genuine, sono estranei all’improntitudine dei falsi divi. Bisognosi di prodighi press-agent intenti a inventarsi i “nobili natali” a favore dello stile e del rango estranei alla rozza sfrontatezza degli individui affezionati al linguaggio spiccio. L’inespugnabile virtù della schiettezza appare una contraddizione per i comprimari costretti, oltre alla sudditanza nei riguardi del mezzo tecnico e degli ordini dei registi attenti alle dinamiche che guidano il confronto dell’immaginazione con l’immagine, a mandare a memoria copioni attribuibili all’altrui ingegno. Metterci del suo vuol dire, perciò, preferire, in un certo senso, la verità alla finzione, inserire delle sfumature, rinvenibili in qualche occhiata pregnante, trovando un pulpito in pochi, benché decisivi, attimi. L’amicizia, anch’essa onesta, franca, leale, col nostro Danilo Mattei (nella foto), ex beniamino di Dino Risi, e con i mostri sacri, d’origine italiana, trascende la maniacalità dei fan propensi ad accrescere il prestigio delle presunte star ed esibire dubbi cimeli al riguardo.

La naturalezza del sentimento d’intesa, alieno, sia in prassi sia in spirito, all’assurda boria di sostituire le ristrettezze giornaliere con le puerili ostentazioni di entusiasmo, tipiche dei neofiti, preserva l’ordine naturale delle cose. Anziché andare a caccia di autografi, dei ‘protagonisti’ d’altmaniana memoria dediti alla cura della propria avvenenza, apprendere le intuizioni, le riflessioni, i ricordi, le ubbie, gli slanci di un ‘partecipante’ al veicolo di perpetua fantasia dell’industria cinematografica costituisce un formidabile tonico. Contro le polemiche sui cachet ridotti, sulle ingerenze dei produttori, sulla remuneratività della cultura d’essai, sulla rispettabilità superiore a quella caldeggiata dai motivi figurativi convertiti alla bell’e meglio in motivi introspettivi. Formuliamo l’augurio che l’affabile ed energica scioltezza che lo contraddistingue, né più né meno del simpatico diastema dentale e degli occhi cerchiati ma vivaci, permetta a Paul di vincere l’Oscar come “best actor in a leading role”. Rientra nelle sue corde. Se ne accorse altresì Sergio Leone. Uno che ha trasfigurato le bravate compiute da fanciullo insieme ad altri ragazzi di strada sulle scalinate di Viale Glorioso a Trastevere convertendole nel Nuovo Mondo. Un genio della macchina da presa che Herman porta nel cuore.

La naturalezza del sentimento d’intesa, alieno, sia in prassi sia in spirito, all’assurda boria di sostituire le ristrettezze giornaliere con le puerili ostentazioni di entusiasmo, tipiche dei neofiti, preserva l’ordine naturale delle cose. Anziché andare a caccia di autografi, dei ‘protagonisti’ d’altmaniana memoria dediti alla cura della propria avvenenza, apprendere le intuizioni, le riflessioni, i ricordi, le ubbie, gli slanci di un ‘partecipante’ al veicolo di perpetua fantasia dell’industria cinematografica costituisce un formidabile tonico. Contro le polemiche sui cachet ridotti, sulle ingerenze dei produttori, sulla remuneratività della cultura d’essai, sulla rispettabilità superiore a quella caldeggiata dai motivi figurativi convertiti alla bell’e meglio in motivi introspettivi. Formuliamo l’augurio che l’affabile ed energica scioltezza che lo contraddistingue, né più né meno del simpatico diastema dentale e degli occhi cerchiati ma vivaci, permetta a Paul di vincere l’Oscar come “best actor in a leading role”. Rientra nelle sue corde. Se ne accorse altresì Sergio Leone. Uno che ha trasfigurato le bravate compiute da fanciullo insieme ad altri ragazzi di strada sulle scalinate di Viale Glorioso a Trastevere convertendole nel Nuovo Mondo. Un genio della macchina da presa che Herman porta nel cuore.

***** ***** *****

1). D / Hai cominciato a recitare al cinema con un film entrato nella leggenda: C’era una volta in America. Sembra che in più di un’occasione Sergio Leone si sia scontrato col produttore Mario Cotone (nella foto). Cosa ricordi in proposito?

R / Ricordo Mario Cotone. Interpretava Tommasino in The Godfather Part II. Era un uomo molto attivo. Sergio aveva una personalità estremamente forte. Gli scontri erano inevitabili. Però alla base della realizzazione di “C’era una volta in America” l’artefice maggiore, se non assoluto, resta Arnon Milchan. Mentre Cotone si occupava di risolvere questioni logistiche, certo anche difficili, Arnon era ed è un tycoon unico. Grazie a lui gli spettatori hanno visto in sala autentici cult (come “Brazil” di Terry Gilliam, “JFK” di Oliver Stone, “L.A. Confidential” di Curtis Hanson e “Fight Club” di David Fincher). È stato lui a operare in proprio per trasformare il sogno di Sergio (Leone) in realtà. Oggi la figlia Alexandra ne ha raccolto l’eredità.

2). D / È vero. Anche se poi la Warner Bros screditando la versione anticronologica del film, a scatole cinesi come Quarto potere, per anteporre la consecutio temporum, lo rovinò. E non riuscì a far nulla per impedirlo neanche Arnon Milchan. Ma come sei finito a recitare, da esordiente, in un’opera così monumentale seppur rovinata dai distributori statunitensi?

R / Sergio si recò a New York, prima delle riprese del film, per trovare la persona disposta ad assisterlo nella traduzione. Brian Forlini si dimostrò all’altezza del compito. Anche se l’inglese del grande regista romano era assai meglio di quanto lui pensasse. A quei tempi, parliamo dell’inizio degli anni Ottanta, il Cafè Central, sulla Columbus Avenue del West Side, andava per la maggiore. C’era un gran via vai notturno di attori e attrici. Una parata di celebrità. Fra di esse campeggiavano altri interpreti, meno conosciuti, ma in possesso di volti particolarmente espressivi. Ed era quelli che Sergio studiava, seduto accanto al sottoscritto, con cui legò subito. Bruce Willis svolgeva le mansioni del barista, ma non ne aveva la stoffa. Dimostrò in seguito di avere più frecce al suo arco come attore. Gran parte del cast venne in ogni caso reclutato nel locale, a Manhattan. Voleva che anch’io ne facessi parte. Mi diede il piccolo ruolo di Monkey. Per me fu un immenso dono, ma lo accettai solo quando capii che avevo davvero i requisiti che lui cercava. Non volevo che fosse un contentino e basta.

3). D / Corre voce che alla fine delle riprese Robert De Niro fece coniare delle medaglie per tutta la troupe con sù scritto: “Complimenti, siete sopravvissuti alla lavorazione di C’era una volta in America!” Ti senti anche tu un reduce di quel set?

R / Un reduce vero e proprio, no. Ma certo è stato un set piuttosto turbolento. Impegnativo anche. Tanto a Cinecittà quanto nelle riprese a New York. Mario Cotone, che tu hai giustamente tirato in ballo, fu l’ideatore di un falso incidente. Allestito ad arte. Non era possibile chiedere il permesso di girare le sequenze più importanti nella Grande Mela. Allora Mario inscenò un frontale tra due automobili. Con il beneplacito del traffico, venutosi inevitabilmente a creare, liberando così lo spazio eletto a teatro a cielo aperto, Sergio ebbe la location cittadina a sua completa disposizione. Senza spendere nulla. Un altro aneddoto che ci tengo a ricordare riguarda Arnon Milchan (nella foto) e Robert De Niro. Bob, nel suo giorno libero, anche se non era certo compito suo, ci tenne a istruire il produttore che recitò nei panni dell’autista intervenuto per difendere Deborah, interpretata da Elizabeth McGovern, quando viene assilita a bordo della limousine in un soprassalto di violenza da Noodles alias De Niro. Questo testimonia la generosità sul set di Bob.

4). D / Robert De Niro ha scritto con le sue pregevoli performance delle pagine indimenticabili della storia del cinema. Dà l’idea di essere molto affezionato ai suoi amici. Corrisponde a verità?

R / Bob è innanzitutto un uomo che tiene molto alla propria privacy. E io, da amico vero, ci tengo a rispettare appieno questa sua priorità. Quello che posso dire è che la sua profonda amicizia, al di là della fama e degli innumerevoli attestati di stima ricevuti per la camaleontica bravura recitativa, rappresenta qualcosa d’infinitamente più prezioso. Auguro a ogni essere umano di avere un amico come Bob.

5). D / Personalmente ritengo insuperabili gli slanci shakespeariani di Al Pacino. Tu, che li hai visti recitare uno di fronte all’altro in Heat di Michael Mann, a chi assegni la palma del più bravo?

R / È impossibile rispondere a questa domanda. Mi metti davanti a una scelta che non voglio, né posso, compiere. È come chiedere a un bambino se preferisce il gelato alla vaniglia o quello al cioccolato. È questione di gusti. D’impressionismo soggettivo. Non si può stabilire, con scientifica certezza, chi sia il migliore. Li metto alla pari. Al Pacino e Robert De Niro sono due monumenti viventi. Ciascuno con una personalità artistica straordinaria.

6). D / Allora affrontiamo il discorso in merito all’interessante prosieguo della tua carriera: hai recitato in diversi film diretti da Martin Scorsese, da Il colore dei soldi, passando per Quei bravi ragazzi, sino a Casino. Nel discusso seppur pregevole apologo L’ultima tentazione di Cristo impersoni l’apostolo Filippo. Ti piace comunicare con lo sguardo o avresti preferito qualche battuta in più?

R / Metti il dito nella piaga. Scherzo, ovviamente. Sono fiero di aver recitato in un film così controverso e creativo. Però avrei voluto disporre di più battute. Tuttavia per Martin (Scorsese) la fedeltà al libro scritto da Nikos Kazantzakis era fondamentale. È riuscito a trasgredire gli episodi del Vangelo in un alto modo. Mi sono dovuto accontentare di quelli che tu definisci eloquenti silenzi. Con il linguaggio del corpo, i richiami pittorici, i campi medi, alcuni primi piani, intenti a catturare le reazioni mimiche dinanzi alle esitazioni umane del Redentore, hanno avuto un gran peso. Meglio di niente. Anzi, ti ripeto, col senno di poi, ne vado orgoglioso.

7). D / Nella nota serie televisiva I Soprano reciti nella parte di Beansie Gaeta. Ma è meglio vestire i panni del malavitoso, che per altro fa una finaccia, o variare un po’ come ne La dea dell’amore di Woody Allen?

R / Anche in questo caso poni l’accento su una scelta ardua da fare. Personalmente non posso nemmeno compierla. Se non ti chiami Pacino o De Niro devi solo mandare a memoria i dialoghi che ti riguardano ed essere felice di averne abbastanza rispettando il piano di lavorazione stabilito per portare a termine nel migliore dei modi le riprese del film. Un attore di grosso calibro ha la facoltà di scegliere i film e i personaggi da interpretare in virtù della propria indole e dei suoi gusti. Nel mio caso bisogna affrontare con riconoscenza ed entusiasmo le parti offerte. Anche perché c’è una fila infinita di attori disposti a fare carte false per prendere il mio posto. Tolto questo, sia detto con la massima sincerità, mi è piaciuto recitare nella serie “I Soprano” e pure avere dei piccoli ma divertenti ruoli nelle commedie intelligenti di Woody Allen.

8). D / In Crazy Heart impersoni il manager musicale del cantante interpretato da Jeff Bridges, vincitore oltre tutto dell’Oscar per questo ruolo, che spinge il suo cliente a scrivere dei nuovi componimenti anziché ubriacarsi tutte le notti. Preferisci i personaggi in cui puoi far uscire fuori il tuo accento di Brooklyn come Alfonse Simone nell’applaudito American Hustle di David O’ Russell?

R / Un’altra scelta niente male. L’ennesima. Bella domanda, comunque. L’accento di Brooklyn fa parte di me e adoro imprimerlo ai personaggi che interpreto. È una dote spontanea che attribuisce un netto carattere d’autenticità alle mie performance. David O’ Russell è un grandissimo cineasta che mette i suoi attori nelle condizioni di dare il meglio. La stessa cosa, anche se in maniera diversa, la fa Scott Cooper. Che ha fornito un’ulteriore prova del suo talento dietro la macchina da presa con Hostiles. Un film, sul processo d’umanizzazione degli Indiani d’America, impreziosito dalla prova intensa ma misurata, in sintonia con la regìa, del bravissimo Christian Bale. In “American Hustle”, nel ruolo di Irving Rosenfeld, Christian sfoggia invece l’istrionismo dei mattatori. È un mostro sacro. Estremamente versatile. Da par mio ho amato interpretare sia Alfonse Simone, al suo fianco, sia il manager di Jeff Bridges. Nel secondo caso è stato importante sostituire il mio gergo con altri elementi comunicativi. Muniti di accenti altrettanto realistici e convincenti. Merito, ribadisco, di Cooper nello stimolarmi sulla scorta delle giuste sfumature psicologiche. È importante aderire ai personaggi beneficiando delle indicazioni di un regista che sa il fatto suo. Diventa tutto più facile.

MASSIMILIANO SERRIELLO