Etica e diritti: quello che la moda (non) dice

Scritto da Sveva Marchetti il . Pubblicato in Lifestyle.

articolo di Elena Banfi via vanityfair.it

Parliamo di etica e responsabilità sociale: a che punto sono le aziende fashion italiane? Abbiamo chiesto a due grandi esperte di aiutarci a fare un po’ di chiarezza e a capire quanto «Made in Italy» sia sinonimo di «Made in dignity»

Che il settore fashion sia la seconda industria più inquinante al mondo dopo quella petrolifera, questo ormai lo sappiamo. Sappiamo che nel 2017 (come riportato da Il Sole 24 Ore, citando le stime di Statista), su un pianeta popolato da circa 7,6 miliardi di persone sono stati venduti 154 miliardi di pezzi d’abbigliamento, con una tendenza alla moltiplicazione dell’offerta (che fa rima con il fenomeno fast fashion). E dell’acquisto da parte nostra.

Diamo i numeri

Fare due più due diventa semplice: la corsa a chi produce e vende di più, la corsa al profitto, si ottiene attraverso un carico ormai insostenibile di sfruttamento del lavoro. Dietro tutti quei capi venduti, infatti, c’è un settore tessile, abbigliamento e calzature, che impiega oltre 75 milioni di persone in tutto il mondo, di cui due terzi donne (in Italia parliamo di oltre 620 mila persone).

È vero, crea occupazione soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, ma anche una pressione senza misura sui lavoratori, che vedono minati i basilari diritti umani, stipendio dignitoso, salute e sicurezza, senza parlare dei problemi ambientali che derivano da una concorrenza globale sempre più agguerrita. Non vi è mai venuta voglia di prendere in mano una maglietta, un vestito e di chiedervi: «Ma chi lo ha fatto davvero?». Se lo avete fatto, significa che una consapevolezza etica si è aperta una breccia nel vostro modo di pensare e fare acquisti, ed è un gran bel passo avanti. Proprio con questo intento, creare consapevolezza attorno al mondo della moda, incentivare la virata verso un consumo responsabile e ridare dignità a tutta la catena di produzione (ri)fondandola su una base etica sono nati, per esempio, la Campagna internazionale Fashion Revolution (di cui Marina Spadafora è coordinatrice italiana) e la Campagna Abiti Puliti, di cui portavoce per l’Italia è Deborah Lucchetti. Sono queste due donne a spiegarci cosa la moda non dice.

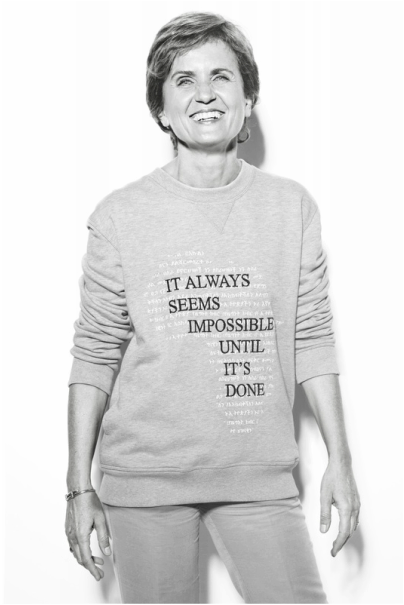

Marina Spadafora e Deborah Lucchetti

Non basterebbe un’enciclopedia per raccontare la quotidianità di soprusi dei lavoratori in Cina e Bangladesh, ma anche in India, Cambogia, Honduras, Uzbekistan, Etiopia, Bulgaria e Turchia per i quali Istituzioni internazionali e governi nazionali stanno avviando politiche per limitare le distorsioni della globalizzazione. Abbiamo però cercato di concentrarci su come le aziende moda italiane stanno affrontando la fondamentale questione dell’etica e dei diritti dei lavoratori, e non pensiate: anche in questo caso non è stato facile! Ecco perché abbiamo chiesto l’intervento autorevole di due esperte: Marina Spadafora e Deborah Lucchetti.

Marina Spadafora è una designer che, tra le altre cose, ha vinto il Premio Women Together dell’Onu nel 2015 per il lavoro svolto con artigiani nel mondo, è stata direttore creativo di Altromercato per la linea Auteurs du Monde, è stata imprenditrice con l’azienda di famiglia, ha lavorato – tra gli altri – per Ferragamo, Prada e Miu Miu, ha insegnato moda etica e sostenibile al Naba di Milano, alla Parsons di New York e Santo Domingo. Oggi è direttore stile per la maglieria di Marni e coordinatrice in Italia di Fashion Revolution, movimento mondiale che fa campagne per la riforma sistemica dell’industria della moda con particolare attenzione alla necessità di una maggiore trasparenza nella filiera della moda.

Fashion Revolution è nato nel 2013 quando, il 24 aprile, il fatiscente complesso produttivo di Rana Plaza a Dhaka, Bangladesh, dove si producevano oggetti a bassissimo costo (anche per marchi italiani) crollò, uccidendo 1.133 lavoratori tessili e ferendone 2.500.

Fashion Revolution è nato nel 2013 quando, il 24 aprile, il fatiscente complesso produttivo di Rana Plaza a Dhaka, Bangladesh, dove si producevano oggetti a bassissimo costo (anche per marchi italiani) crollò, uccidendo 1.133 lavoratori tessili e ferendone 2.500.

Deborah Lucchetti è portavoce della Campagna Abiti Puliti, sezione italiana della Clean Clothes Campaign, la più grande alleanza del settore abbigliamento di sindacati e di organizzazioni non governative, che dal 1989 fa ricerca e si batte per i diritti dei lavoratori nella filiera moda, dialogando con governi, imprese e sindacati. Nata a Torino, ex metalmeccanica e sindacalista, Lucchetti è esperta di lavoro, diritti umani, globalizzazione ed economie solidali.

La parola alle paladine

Da Marina Spadafora apprendiamo che non esistono norme obbligatorie che coprono tutti gli aspetti della responsabilità sociale (ovvero diritti umani, salute e sicurezza, ambiente ed etica). «A livello internazionale, tuttavia, vi sono alcuni punti di riferimento – ha precisato – . L’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) ha pubblicato una linea guida generale sulla condotta di business responsabile e alcune linee guida per la valutazione dei fabbricanti. L’ISO (International Standardization Organization) ha pubblicato la norma EN 26000 con linee guida per la responsabilità sociale. Norme importanti, che però hanno un limite: non sono formulate come requisiti oggettivi e quindi non sono certificabili».

Sullo stesso argomento, Deborah Lucchetti ci va giù pesante: «Oggi non esistono leggi vincolanti a livello internazionale che le imprese multinazionali devono rispettare in materia, e proprio questo vuoto normativo costituisce un grande problema per il rispetto dei diritti umani e del lavoro a livello mondiale. Esistono leggi nazionali, ma sono spesso inadeguate e/o non rispettate dalle imprese». Non è tutto. Lucchetti ci spiega anche che nel 2011 il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato dei Princìpi guida su Imprese e Diritti Umani basati su tre pilastri: l’obbligo dello Stato di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute dalle imprese; la responsabilità etica delle imprese di rispettare i diritti umani; la responsabilità degli Stati e delle stesse imprese di prevedere rimedi effettivi.

Ci chiediamo: perché un provvedimento del genere non dovrebbe bastare a migliorare le cose? «Su questi principi di soft law (cioè non vincolanti) che ad oggi costituiscono lo standard di riferimento globale in relazione al tema imprese e diritti umani – specifica Lucchetti –, si fonda il principio di responsabilità richiesta alle imprese, non suffragato da obblighi e sanzioni.

Le imprese hanno sempre favorito meccanismi non vincolanti con l’adozione di un codice di condotta volontario unilaterale, la cosiddetta carta etica (ndr si trova nella sezione Area Legale dei siti web aziendali di tutti i grandi nomi della moda italiana: dateci un’occhiata). Tutti strumenti inefficaci nella riduzione e prevenzione delle violazioni dei diritti nelle fabbriche e nelle comunità. Anzi, le misure volontarie in filiere globali e parcellizzate come quelle della moda spesso si rivelano strumenti ingannevoli e lesivi del diritto dei cittadini a sapere il reale impatto delle attività economiche delle imprese sui diritti da una parte, e del diritto dei lavoratori a essere tutelati dall’altra».

Quindi, che fare?

Marina Spadafora ne è certa: «L’unica strategia possibile è introdurre l’obbligo di controlli di terza parte indipendente da parte dei compratori sui fabbricanti nei paesi in via di sviluppo. La Francia ha introdotto nel 2017 il Devoir de Surveillance, ossia l’obbligo per i grandi marchi e catene della distribuzione di affidarsi a controlli di terza parte indipendente. Sulla stessa linea si sta muovendo l’Unione Europea, che sta predisponendo una proposta di direttiva per introdurre controlli obbligatori facenti riferimento alle linee guida OCSE».

Dello stesso parere, Lucchetti ci spiega: « È di fondamentale importanza che venga approvato un trattato internazionale che vincoli le imprese al rispetto dei diritti umani, ovunque esse operino e abbiano sede, superando le aporie normative prodotte dal diritto privato, che ha separato la responsabilità legale di imprese committenti e case madri dalle imprese sussidiarie e dalle imprese fornitrici con le quali le committenti intrattengono rapporti commerciali». E aggiunge un appunto sulla situazione francese: «La legge sul dovere di vigilanza sui diritti umani, dovremmo averla anche in Italia! Poi esistono gli Ispettorati del lavoro che, se funzionano e sono finanziati adeguatamente dai governi, sono il meccanismo più efficace e indipendente per controllare le imprese, oltre ai sindacati liberamente costituti nelle fabbriche, miglior strumento di controllo strutturale delle condizioni di lavoro».

Le aziende moda italiane: promosse o bocciate?

Malgrado tutti i problemi del nostro Paese, secondo Marina Spadafora saremmo all’avanguardia. Da noi, a eccezione delle leggi che prevedono interventi da parte dello Stato (vedi sicurezza sui luoghi di lavoro) il sistema dei controlli sui fabbricanti è ancora prevalentemente di seconda parte, ovvero svolti dai compratori sui propri fornitori, con tutti i limiti che questo comporta.

Stanno tuttavia emergendo schemi per la conduzione di Due Diligence (in italiano: Dovuta Diligenza, indica l’attività di investigazione e di approfondimento di dati e di informazioni relative all’oggetto di una trattativa) di terza parte indipendente, quindi imparziale, integra e competente, su tutti gli aspetti di responsabilità sociale, diritti umani e condizioni di lavoro, salute e sicurezza, ambiente ed etica.

Tra questi è da citare Get It Fair, il primo schema di Due Diligence tutto italiano a disposizione di marchi di moda per verificare il rispetto dei diritti umani, la sicurezza dei luoghi di produzione gli impatti ambientali e per fornire ai clienti finali informazioni trasparenti e affidabili sulle catene di fornitura.

Molto diverso, invece, il parere di Deborah Lucchetti su quanto si stia facendo in Italia: «A parte il fatto che non esiste l’obbligo di specificare sulle etichette informazioni chiave sui produttori; a parte il fatto che per la stessa struttura delle reti di produzione globale, può accadere frequentemente che un prodotto Made in Italy sia ottenuto in condizioni di sfruttamento magari in Est Europa, Turchia o in Italia nelle zone grigie della subfornitura, è vero che molte aziende stanno cominciando a mettere in trasparenza la propria catena di fornitura.

Questo avviene a seguito della pressione della società civile internazionale e, anche, di campagne come Abiti Puliti, che da sempre chiede ai marchi la disclosure totale della filiera. Ma è anche vero che recentemente abbiamo lanciato, insieme ad altre organizzazioni per i diritti umani e ai sindacati internazionali, la campagna Go transparent, ottenendo la pubblicazione volontaria della lista dei fornitori da parte di molte aziende.

Ebbene, l’Italia è il fanalino di coda e nessuna azienda del lusso, per esempio, ha finora reso nota la lista dei suoi fornitori! Senza trasparenza obbligatoria e con filiere globali di questa natura, i controlli sono lasciati all’industria degli audit e delle certificazioni, pagate dalle stesse imprese che devono farsi controllare, con evidenti problemi di indipendenza ed efficacia».

I brand più virtuosi

Sia Spadafora che Lucchetti non si sbilanciano: « Non posso fare una classifica di questo tipo – spiega Lucchetti –, dando patenti di sostenibilità, proprio a causa della complessità della filiera, impossibile da certificare come virtuosa in assenza di un regime di trasparenza obbligatorio. I problemi che denunciamo sono strutturali e riguardano l’intera industria: finché non ci saranno regole vincolanti e sistemi di controllo efficaci uniti a meccanismi di accesso alla giustizia certi, equi e rapidi sarà difficile assistere a cambiamenti duraturi e profondi».

Una classifica dei più e meno virtuosi in materia di trasparenza della filiera e dell’impegno a migliorare il business dal punto di vista dell’etica e della sostenibilità in realtà c’è. È stata stilata da Fashion Revolution (la trovate cliccando qui), per il 2019 ha coinvolto 200 brand ma ne vede in pole position solo cinque: Adidas, Reebok, Patagonia, Esprit e H&M (che, tra l’altro, ha appena introdotto sia su hm.com che attraverso la app, dettagli e info di ogni capo come paese di produzione, nomi dei fornitori, nomi e indirizzi delle fabbriche e numero dei lavoratori, materiali utilizzati). Altre eccellenze del made in Italy, invece, dovranno rimboccarsi di più le maniche per migliorare su questo fronte.

E noi, cosa possiamo fare?

Dopo tutto il tempo e l’impegno che Marina Spadafora e Deborah Lucchetti ci hanno dedicato, ci è chiaro che per avere risultati concreti in Italia occorrono azioni in due grandi direzioni: l’aumento della consapevolezza dei consumatori e la spinta al miglioramento dei fornitori. Ma cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo? Millennials e Gen Z lo hanno capito subito e sarebbero disposti a spendere il 10% in più per una moda etica e sostenibile sotto ogni punto di vista.

Nostro compito, ogni volta che andiamo a fare shopping, è quello di lasciare a casa la passività: dobbiamo incuriosirci, porci delle domande, pretendere risposte. Dobbiamo renderci conto che l’acquisto è l’ultimo click nel lungo viaggio che coinvolge migliaia di persone invisibili: più sappiamo di loro, più sarà difficile far finta che non esistano. Ma la conoscenza di tutto questo implica, da parte dei brand, impegno, onestà, responsabilità, investimenti.

Il sistema Italia deve fare gruppo per mantenere vivo il suo business e rafforzare i plus che lo distinguono nel mondo (qualità, design, passione per il dettaglio) con i valori emergenti da cui nessuno può più prescindere. Infine, da parte dei governi è indispensabile l’attuazione di un regime di trasparenza obbligatorio in difesa dell’etica e dei diritti dei lavoratori di tutta la filiera del settore. Scegliere cosa acquistiamo può creare il mondo che vogliamo: ognuno di noi ha il potere di cambiare le cose per il meglio e di chiedere ai propri marchi del cuore di fare altrettanto.