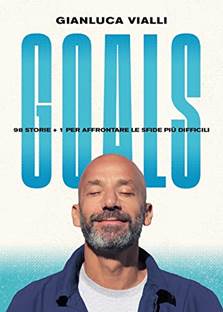

Gianluca Vialli e le sue “98 storie + 1”

Scritto da Massimiliano Serriello il . Pubblicato in Libri, Media e Rassegna Stampa, Sport, Atleti e Personaggi.

“98 STORIE + 1 PER AFFRONTARE LE SFIDE PIÙ DIFFICILI”: LA CENTESIMA STORIA CHE CHIUDE IL CERCHIO ALL’INSEGNA DELL’AMICIZIA

…….QUI SEGUE Il CENTESIMO RACCONTO

È UN’IMPRESA ARDUA, BENCHE’ POSSIBILE, ‘ROVESCIARE’ PRONOSTICI SFAVOREVOLI ALLA VIGILIA O TIRANNI INDESIDERATI. ‘ROVESCIARE’ IL MALE IN BENE SEMBRA UN’UTOPIA, INVECE…. Tuttavia, la “rovesciata” resta il gesto più spettacolare del gioco del calcio. Era l’assoluto tratto distintivo di Gianluca Vialli.

L’attitudine a colpire il pallone col gesto della bicicletta, a testa all’ingiù, infiamma tuttora la fantasia di miriadi di appassionati e trascende l’ombra di antipatia dovuta alle accuse lanciate dal mister boemo Znedek Zeman sulla sua crescita muscolare. In realtà Gianluca è sempre stato molto strutturato fisicamente. Il passaggio dalla Sampdoria alla Juventus ha contribuito a cementarne le doti di capobanda, frammiste allo spirito guascone, e l’aspetto da marine americano.

La celebre foto che lo consegna, in un certo senso, all’immortalità, nelle vesti di capitano della cosiddetta Vecchia Signora, scesa in campo, all’Olimpico, il 22 maggio 1996, con la casacca blu e le stelle gialle sulle spalle al posto della tradizionale maglia bianconera, mentre alza al cielo di Roma l’ambitissima Uefa Champions League, ribattezzata la Coppa con le grandi orecchie, coglie appieno l’indomabile grinta del leader.

La celebre foto che lo consegna, in un certo senso, all’immortalità, nelle vesti di capitano della cosiddetta Vecchia Signora, scesa in campo, all’Olimpico, il 22 maggio 1996, con la casacca blu e le stelle gialle sulle spalle al posto della tradizionale maglia bianconera, mentre alza al cielo di Roma l’ambitissima Uefa Champions League, ribattezzata la Coppa con le grandi orecchie, coglie appieno l’indomabile grinta del leader.

A distanza di dodici anni dall’uscita del libro “The Italian Job”, nel quale mette a confronto il soccer britannico con quello autoctono, sulla scorta dell’esperienza londinese in qualità di allenatore-giocatore del Chelsea, il Gianluca Nazionale è tornato a intingere la penna, ed ergo l’anima, nell’inchiostro della sincerità. A lui non interessa svelare i retroscena degli spogliatoi, né dare la stura ai pettegolezzi del mondo dello sport. Quello che gli sta a cuore col libro “98 Storie + 1 per affrontare le sfide più difficili” consiste nel trarre linfa dall’audacia dell’agonismo sano ed essere d’esempio. Il cancro al pancreas che lo ha colpito di recente è divenuto in fase di scrittura un pungolo per distinguersi dagli ipocriti che predicano bene e razzolano male. Di certo la coordinazione, necessaria a compiere la prodezza della rovesciata, lo guida insieme alla capacità di saper cadere e, soprattutto, rialzarsi. Con la stessa prontezza dimostrata ai microfoni Rai, al termine di una trasferta dell’Italia in Lussemburgo conclusa con una scazzottata ai danni di un marcatore dai modi rudi, quando, in risposta alla domanda di Franco Zuccalà sulla carriera di pugile, precisò che era “finita sul nascere per via della mascella debole”.

Da cilentano per parte paterna, da romanista sfegatato sin dai primi vagiti e da vicino di ombrellone ad Anzio, d’estate, dei genitori del compianto Di Bartolomei, avrei voluto che a chiudere il cerchio delle sfide più difficili, condotte in porto grazie alla natura quasi magica della forza d’animo, fosse  la storia di Ago. Un ragazzo della porta accanto, con la fascia da capitano al braccio e lo scudetto, conquistato nell’anno mirabilis 1983, sul petto. Che concluse la carriera nelle file della Salernitana per poi scegliere di andare a vivere in Cilento, a San Marco di Castellabate. Purtroppo il penalty realizzato nella spietata lotteria dei rigori non fu sufficiente ad assicurare alla Roma la conquista della Coppa dalla grandi orecchie, che allora si chiamava Coppa dei Campioni. Il 30 maggio 1984, nello stadio Olimpico, che il destino volle come sede della finale per aggiudicarsi il trofeo più ambìto, fu il Liverpool a divenire la squadra regina d’Europa. Un’ennesima, tragica combinazione ha voluto che esattamente dieci primavere più in là, l’horribilis 30 maggio 1994, Ago si sparasse un colpo di pistola. A Castellabate venne proclamato il lutto cittadino. Nella Capitale i tifosi giallorossi, compreso il sottoscritto, piansero calde lacrime per la fine di un atleta ritenuto, tra le righe del film “L’uomo in più” di Sorrentino, una persona troppo triste per il gioco del calcio. Tuttavia, per smussare la punta di spina del dolore, ho deciso che la 100esima storia coincida lo stesso con un inatteso tonfo della bestia nera Liverpool.

la storia di Ago. Un ragazzo della porta accanto, con la fascia da capitano al braccio e lo scudetto, conquistato nell’anno mirabilis 1983, sul petto. Che concluse la carriera nelle file della Salernitana per poi scegliere di andare a vivere in Cilento, a San Marco di Castellabate. Purtroppo il penalty realizzato nella spietata lotteria dei rigori non fu sufficiente ad assicurare alla Roma la conquista della Coppa dalla grandi orecchie, che allora si chiamava Coppa dei Campioni. Il 30 maggio 1984, nello stadio Olimpico, che il destino volle come sede della finale per aggiudicarsi il trofeo più ambìto, fu il Liverpool a divenire la squadra regina d’Europa. Un’ennesima, tragica combinazione ha voluto che esattamente dieci primavere più in là, l’horribilis 30 maggio 1994, Ago si sparasse un colpo di pistola. A Castellabate venne proclamato il lutto cittadino. Nella Capitale i tifosi giallorossi, compreso il sottoscritto, piansero calde lacrime per la fine di un atleta ritenuto, tra le righe del film “L’uomo in più” di Sorrentino, una persona troppo triste per il gioco del calcio. Tuttavia, per smussare la punta di spina del dolore, ho deciso che la 100esima storia coincida lo stesso con un inatteso tonfo della bestia nera Liverpool.

L’inopinata vittoria del Nottingham Forest contro i Reds del Liverpool è frutto del ravvedimento di un allenatore inizialmente pieno di sé: Brian Clough. Nel film “The Damned United” l’abile regista Tom Hooper, che in “The King’s Speech” distorce in grandangolo la radio paventata dal sovrano balbuziente, svela l’arcano all’origine dell’inopportuna improntitudine. Nella stagione 1968-1969 Brian era al settimo cielo nell’attesa di stringere la mano al collega Don Rivie, storica guida del Leeds United. L’indifferenza, mista alla distrazione, del Mister più esperto, col Derby County costretto a soccombere nella sfida in F.A. Cup pure dalla foga atletica degli avversari, capitanati dal gladiatorio Billy Bremmer, causano il patatrac. La speranza di un’affinità elettiva traligna in astio e va a inficiare persino l’intesa, sino ad allora perfetta, col secondo Peter Thomas Taylor. Con la mancata qualificazione della Nazionale inglese ai Mondiali del 1974, Don Rivie viene eletto al rango di salvatore della Patria in vista della competizione successiva e lascia il Leeds United. La panchina vagante viene affidata al risentito Clough. L’idea fissa di guarire il gruppo dal concetto di “palla lunga e pedalare”, per dirla alla Rocco, innesca la molla del rigetto. In un confronto tv Don Rivie glie lo dice chiaro e tondo: la smania di far meglio del suo precedessore lo ha tradito. Ed è da un atto di pentimento, con cui prende commiato “The Damned United”, che inizia la vera storia di una sfida vinta per mezzo dell’indispensabile umiltà.

L’inopinata vittoria del Nottingham Forest contro i Reds del Liverpool è frutto del ravvedimento di un allenatore inizialmente pieno di sé: Brian Clough. Nel film “The Damned United” l’abile regista Tom Hooper, che in “The King’s Speech” distorce in grandangolo la radio paventata dal sovrano balbuziente, svela l’arcano all’origine dell’inopportuna improntitudine. Nella stagione 1968-1969 Brian era al settimo cielo nell’attesa di stringere la mano al collega Don Rivie, storica guida del Leeds United. L’indifferenza, mista alla distrazione, del Mister più esperto, col Derby County costretto a soccombere nella sfida in F.A. Cup pure dalla foga atletica degli avversari, capitanati dal gladiatorio Billy Bremmer, causano il patatrac. La speranza di un’affinità elettiva traligna in astio e va a inficiare persino l’intesa, sino ad allora perfetta, col secondo Peter Thomas Taylor. Con la mancata qualificazione della Nazionale inglese ai Mondiali del 1974, Don Rivie viene eletto al rango di salvatore della Patria in vista della competizione successiva e lascia il Leeds United. La panchina vagante viene affidata al risentito Clough. L’idea fissa di guarire il gruppo dal concetto di “palla lunga e pedalare”, per dirla alla Rocco, innesca la molla del rigetto. In un confronto tv Don Rivie glie lo dice chiaro e tondo: la smania di far meglio del suo precedessore lo ha tradito. Ed è da un atto di pentimento, con cui prende commiato “The Damned United”, che inizia la vera storia di una sfida vinta per mezzo dell’indispensabile umiltà.

L’arroganza, sulla medesima stregua di un linfoma di Hodking, è una malattia. E può portare alla morte, specie se esacerbata dalla rabbia per non aver lasciato il segno. L’unico antidoto è riposto nel senso più profondo ed empatico dell’Amicizia. A un passo dal pagare dazio all’atroce vizio dell’alcol, Brian Clough si presenta dall’ex vice Peter Thomas Taylor, passato nel frattempo ad allenare motu proprio il Brighton & Hove Albiion Football Club in Terza Divisione, col capo cosparso di cenere (tanto quella non mancava, con tutti i pacchetti di sigarette divorati riflettendo sul bagno di umiltà). La tentazione dell’iperbole cede il passo a una nuova assennatezza. Per guarire, crescere e gestire un gruppo, confortarlo, spronarlo occorre vivere alla giornata e guardare al futuro, ridere e pensare, vivere e sognare. La solidità difensiva, gli equilibri tattici, i sogni di gloria, una società pronta ad assecondarli sono una conseguenza di un patto tra Uomini. Non è un caso se, in seguito, è stata eretta una statua che inneggia alla loro Amicizia.

L’arroganza, sulla medesima stregua di un linfoma di Hodking, è una malattia. E può portare alla morte, specie se esacerbata dalla rabbia per non aver lasciato il segno. L’unico antidoto è riposto nel senso più profondo ed empatico dell’Amicizia. A un passo dal pagare dazio all’atroce vizio dell’alcol, Brian Clough si presenta dall’ex vice Peter Thomas Taylor, passato nel frattempo ad allenare motu proprio il Brighton & Hove Albiion Football Club in Terza Divisione, col capo cosparso di cenere (tanto quella non mancava, con tutti i pacchetti di sigarette divorati riflettendo sul bagno di umiltà). La tentazione dell’iperbole cede il passo a una nuova assennatezza. Per guarire, crescere e gestire un gruppo, confortarlo, spronarlo occorre vivere alla giornata e guardare al futuro, ridere e pensare, vivere e sognare. La solidità difensiva, gli equilibri tattici, i sogni di gloria, una società pronta ad assecondarli sono una conseguenza di un patto tra Uomini. Non è un caso se, in seguito, è stata eretta una statua che inneggia alla loro Amicizia.

Dê-me um limão e eu ensino você a fazer uma limonada

DAMMI UN LIMONE E TI INSEGNO A FARE UNA LIMONATA

Ho voluto scrivere l’adagio che precede il racconto dell’ardua sfida vinta da Brian Clough e Peter Thomas Taylor in portoguese do Brasil, anziché nella lingua ‘pidgin’, quella inglese, buona per ogni porto, sulla falsariga del libro di Vialli. Non per il gusto della trasgressione, bensì per variare. D’altronde è stata mia moglie Carina a insegnarmi questo modo di dire, di pensare e di agire. E al cuore non si comanda. I due amici per la pelle, riprendendo il filo del viaggio nel crepuscolo degli anni Settanta, una volta ristabilita la vecchia intesa, trovano nel Nottingham Forest il posto per avverare un sogno denso, al contrario, di echi e controechi.

A dispetto di un passato di tutto rispetto, con la fondazione datata addirittura 1865, alcuni exploit degni di rilievo e l’implicito richiamo alla Foresta di Sherwood, come prodromo dell’autonomia agognata, il club naviga in cattive acque. La retrocessione di categoria brucia. Le idee per risalire la china non mancano. Bisogna tradurle in pratica. Ci pensa la rediviva umiltà a braccetto con l’entusiasmo. L’ordine tattico, la diga frangiflutti, gli inesauribili portatori d’acqua, i cursori di qualità, gli attaccanti in grado di scrollarsi gli avversari come fossero fuscelli prendono man mano piede. E il sogno diviene realtà. Il Nottingham, con la guida di Brian Clough e il supporto inesauasto del fido Peter Thomas Taylor, ritorna in Prima Divisione.

Subito dopo, sulle ali del summenzionato entusiasmo, impreziosito dal dono dell’umiltà, la neopromossa trionfa nella massima serie, proprio mentre Don Rivie con l’Inghilterra manca l’appuntamento anche coi Mondiali del 1978 in Argentina. Potrebbe bastare. Oltretutto c’è il rischio che la fortuna chieda il conto. In previsione dell’esordio in Coppa dei Campioni, la punta Garry Birtles dà voce all’unanime desiderio di fare almeno una trasferta fuori dal Regno Unito. In Italia o in Spagna.

I due timonieri, Brian e Peter, concordano. Il tenace centrocampista John McGovern, pallino di Clough già ai tempi del Derby County, risponde: obbedisco! Da bravo soldato. Shilton, invece, il portiere che Taylor ha voluto prendere a tutti i costi dallo Stoke City per il salto in Prima Divisione, impreca tra i denti. La Dea bendata sembra volerlo mettere alla prova. Ai sedicesimi di finale ad attenderli ci stanno i Reds, detentori da due anni della Coppa con le grandi orecchie.

Niente paura. La paura, come spiega il padre di Lupo Zero in “Apocalypto”, è una malattia. Né più né meno dell’arroganza. D’altronde il titolo è una parola greca che vuol dire ‘rivelare’. Nel campo amico, al City Ground, la rivelazione – o sorpresa che dir si voglia – è la poderosa tenuta atletica del gruppo meno accreditato. Guarda la combinazione, è proprio Birtles, l’imberbe cannoniere che sogna di fare il globetrotter, ad aprire le marcature al termine di un’impeccabile azione corale. Gli avversari, stizziti dalla legittima gioia dell’avventizio guastafeste, sottolineano che un gol è poca cosa rispetto all’ondata di letali bordate in porta che quelli del Nottingham riceveranno nel match di ritorno. Intanto c’è questo da disputare. E arriva il sacrosanto raddoppio. 2-0. Tondo, tondo. Stavolta sono stati gli altri, i primi della classe, a peccare di superbia. Il 27 settembre 1978, nella gara decisiva, all’Anfield, i supporters del Liverpool fanno salire alto l’inno “You’ll Never Walk Alone”.

A intimidire non sono gli atti vandalici degli hooligans, con la cifra dell’odio che negli anni a venire mieterà vittime innocenti, piuttosto lo scongiuro canoro contro lo spettro dell’eremo, dell’abbandono, della solitudine. Tuttavia il coriaceo Peter Thomas Taylor guarda negli occhi Shilton. Il numero uno para finanche i tiri al fulmicotone indirizzati agli incroci dei pali. Gli uomini di Clough, con McGovern sugli scudi, lottano palla su palla. Per la conquista del centimetro caro ad Al Pacino in “Ogni maledetta domenica” di Oliver Stone. L’ala sinistra John Robertson indovina tutti i pertugi giusti, fa respirare la manovra e corre per quattro. Il Nottingham esce indenne dalla sfida e a fine maggio il nuovo acquisto Trevor Francis regala al club la rete che vale la conquista della Coppa dei Campioni. L’anno dopo ad assicurare il bis ci penserà Robertson.

Nondimeno la strana coppia Clough & Taylor era già consapevole che il loro posto era nella storia dopo aver incrociato gli sguardi attoniti a fine gara di Phil Neal, Grame Souness e Kenny Daglish, vincitori sei anni più tardi nella mesta notte romana. Anche Vialli ebbe la  medesima sensazione quando la Juventus domò il Real Madrid ai quarti di finale nel 1996.

medesima sensazione quando la Juventus domò il Real Madrid ai quarti di finale nel 1996.

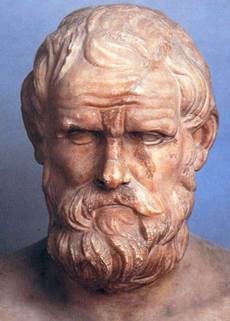

È questione d’intuito. Il saggio Aristofane, a tal proposito, disse: “La gioventù invecchia, l’immaturità si perde via via, l’ignoranza può diventare istruzione e l’ubriachezza, sobrietà. Ma la stupidità dura per sempre”. Né Brian Clough, debellando la spocchia slavata, né Peter Thomas Taylor, lungi dal mordere il freno come tanti eterni secondi, erano stupidi. Prima di coniugare la loro vita terrena all’imperfetto, hanno preso una cosa amara, come un limone, e ne hanno tirato fuori una cosa dolce. Come una limonata. Non sarà come ‘rovesciare’ il male in Bene, però è un cortocircuito poetico da tramandare ai posteri.

MASSIMILIANO SERRIELLO