Il Cristianesimo e la Riorganizzazione del Potere e della Società

Scritto da Fulvio Muliere il . Pubblicato in Roma Capitale e Regioni.

a cura di Fulvio Muliere

Un’analisi delle dinamiche religiose e politiche nell’Europa moderna e nel contesto globale attraverso la lente della filosofia politica, con particolare attenzione all’evoluzione della comunicazione religiosa e del potere, e il ruolo della Chiesa e dei movimenti riformatori nell’influenzare i processi di cambiamento sociale, ideologico e politico, evidenziando come la trasformazione dei mezzi di diffusione del pensiero e delle ideologie abbia portato a nuove forme di comunicazione politica e di interazione tra istituzioni, governi e popolazioni.

Il periodo che va dal 1500 al 1800 segna una delle epoche più significative nella storia europea e mondiale, poiché in questo arco di tempo si consolidano nuovi paradigmi politici, religiosi e sociali. La religione, e in particolare il Cristianesimo, svolge un ruolo determinante non solo come forza spirituale, ma anche come strumento di legittimazione per i poteri politici, e come elemento di divisione e conflitto tra le diverse realtà confessionali. L’influenza del Cristianesimo in questo periodo non si limita ai confini europei, ma si estende alle terre colonizzate, dove la fede cristiana viene imposta o propagata come parte del processo di colonizzazione, e in alcuni casi di sfruttamento delle risorse naturali e umane. Al tempo stesso, il Cristianesimo si confronta con la crescente separazione tra la sfera religiosa e quella politica, che si sviluppa soprattutto con l’affermazione delle idee illuministiche e con la Riforma protestante, che sconvolge il panorama religioso e politico dell’epoca.

Il periodo in questione è segnato anche dalla transizione verso un nuovo ordine sociale ed economico che vede il rafforzamento delle monarchie assolute, lo sviluppo delle potenze imperiali e l’inizio della nascita di nuove istituzioni finanziarie moderne. Tuttavia, a partire dal Seicento, assistiamo anche a un progressivo allontanamento dalla centralità della Chiesa cattolica nella vita politica, sociale e culturale, pur mantenendo sempre una forte influenza nella sfera spirituale e nella legittimazione del potere. In questo contesto, l’interazione tra Cristianesimo, politica e società diventa il motore di cambiamenti che porteranno alla formazione delle moderne istituzioni politiche, sociali e culturali.

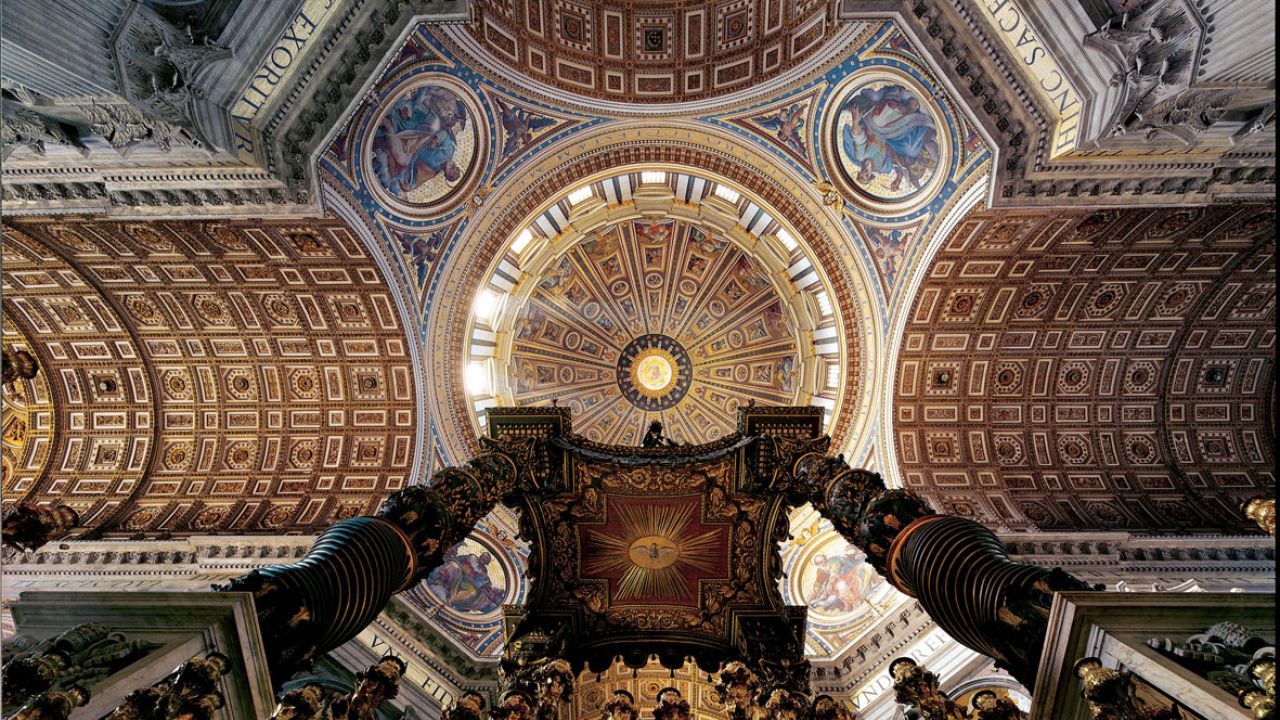

Nel Cinquecento, l’Europa era dominata da una forte interconnessione tra potere religioso e potere politico. La Chiesa Cattolica, con il Papa alla sua guida, esercitava un controllo significativo sulle monarchie e sulle istituzioni politiche. La sua autorità era ampiamente riconosciuta e legittimata dalla dottrina cristiana, che sanciva il dominio temporale della Chiesa sulle questioni morali, sociali e politiche. Questo potere si estendeva non solo all’Europa, ma anche alle terre conquistate, dove la missione evangelizzatrice divenne uno degli strumenti principali di giustificazione per le guerre di conquista.

Le grandi potenze europee, come la Spagna e il Portogallo, avevano una visione espansionistica che non si limitava al semplice controllo delle risorse naturali e mercantili, ma si intrecciava strettamente con la necessità di espandere la fede cristiana. La Chiesa Cattolica supportò queste missioni imperiali, sostenendo che l’espansione territoriale fosse giustificata dalla necessità di portare la salvezza spirituale alle popolazioni indigene. La bolla papale Inter Caetera, emessa da Papa Alessandro VI nel 1493, divise il mondo tra le due potenze, stabilendo che Spagna e Portogallo avessero il diritto di evangelizzare e colonizzare le terre scoperte. Questa divisione fu un passo fondamentale nell’espansione del Cristianesimo, che divenne parte integrante delle politiche coloniali.

Questa legittimazione religiosa alla colonizzazione si trasformò in una vera e propria pratica imperiale che includeva il controllo delle risorse, ma anche l’imposizione delle dottrine cristiane. “La Chiesa non fu mai solo una forza spirituale”, scrive John W. O’Malley, “ma anche una potenza politica che contribuì a giustificare l’imperialismo europeo” (O’Malley, The First Jesuits, 1993). I missionari, accompagnati da soldati, costruirono chiese, scuole e ospedali nei nuovi territori, cercando di convertire i popoli autoctoni, ma spesso utilizzando metodi coercitivi che portarono a un’escalation di conflitti e sofferenze tra le popolazioni locali.

Nel contesto del Cinquecento, il Cristianesimo fu anche un motore di conflitti tra le diverse correnti di fede. La Riforma Protestante, iniziata da Martin Lutero nel 1517, contestò apertamente la dottrina e la pratica della Chiesa Cattolica, dando vita a una serie di guerre religiose che segnarono profondamente il secolo. La Riforma non fu solo un movimento teologico, ma anche una sfida politica che divise le nazioni europee. La Spagna, che era una potenza cattolica, cercò di estirpare il protestantesimo, mentre le nazioni protestanti come l’Inghilterra e la Svezia si opposero fermamente al dominio della Chiesa Cattolica.

La Guerra dei Trent’Anni (1618-1648), che divampò in gran parte dell’Europa, fu uno dei conflitti più devastanti di questo periodo. Le potenze europee si schierarono lungo linee religiose: i cattolici contro i protestanti, ma anche le lotte dinastiche e territoriali entrarono in gioco. Peter H. Wilson osserva che “la guerra fu, a suo modo, una battaglia per l’anima dell’Europa, una lotta che travalicò la religione per diventare un conflitto politico e sociale che coinvolse tutte le potenze europee” (Wilson, The Thirty Years War, 2009). Il conflitto culminò con la Pace di Westfalia nel 1648, che stabilì i principi di sovranità nazionale, ma segnò anche la fine dell’influenza diretta della Chiesa nel

Se il Cinquecento e il Seicento furono dominati dalla Chiesa Cattolica e dai conflitti religiosi, il Settecento segnò un cambiamento profondo nel panorama europeo, con l’emergere di nuove dinamiche sociali, economiche e politiche. Il Cristianesimo, sebbene ancora presente nella vita delle persone, iniziò a essere messo in discussione dalla crescente diffusione delle idee dell’Illuminismo, che spingevano per una separazione tra Chiesa e Stato. Allo stesso tempo, l’espansione delle potenze coloniali portò alla nascita del capitalismo e alla creazione di nuove istituzioni finanziarie che cambiarono il volto delle società europee.

L’ascesa del mercantilismo, che predicava l’accumulo di ricchezze attraverso il controllo delle risorse naturali e il commercio internazionale, fu un elemento centrale nell’espansione delle potenze imperiali. Le monarchie europee, come la Francia, la Spagna, l’Olanda e l’Inghilterra, incoraggiavano la creazione di compagnie commerciali, come la Compagnia delle Indie Orientali, che operavano come entità economiche quasi statali. Le risorse provenienti dalle colonie, tra cui oro, spezie e schiavi, venivano trasportate in Europa, dove alimentavano la crescita delle grandi città portuali, come Londra e Amsterdam.

Tuttavia, mentre il mercantilismo aveva indubbiamente incentivato la crescita economica e il rafforzamento delle monarchie, esso contribuì anche a un crescente divario tra le classi sociali. La borghesia mercantile accumulava ricchezze grazie al commercio coloniale, mentre il resto della popolazione, in particolare i contadini, rimaneva intrappolata nella povertà. Questa crescente disuguaglianza sociale generò movimenti di protesta e nuove teorie politiche che avrebbero poi ispirato la Rivoluzione Francese e le idee socialiste del XIX secolo.

Il sistema bancario europeo si sviluppò significativamente tra il Cinquecento e il Settecento, con la creazione delle prime banche moderne e la nascita della Borsa di Londra nel 1698. Queste nuove istituzioni finanziarie permisero alle monarchie di raccogliere fondi per finanziare le guerre e l’espansione coloniale. Le banche si specializzarono nella gestione del credito, permettendo alle imprese di ottenere capitali per il commercio e la produzione su scala globale.

Secondo Geoffrey Jones, “le innovazioni bancarie e la creazione dei mercati finanziari hanno dato vita a un sistema globale di capitali che ha accelerato la crescita delle potenze imperiali” (Jones, The Evolution of International Business, 2015). L’accesso al credito facilitò l’espansione delle imprese commerciali, ma contribuì anche all’emergere di una classe di banchieri e mercanti che divennero i principali attori economici e politici del periodo.

Nel Settecento, la crescente separazione tra Chiesa e Stato, insieme alla diffusione delle idee dell’Illuminismo, portò a una ridefinizione delle relazioni tra religione e politica. Le idee razionaliste e liberali, che promuovevano la libertà individuale, la tolleranza religiosa e la separazione delle forze politiche e religiose, si diffusero in tutta Europa e trasformarono la società europea.

La Riforma Protestante aveva già messo in discussione l’autorità papale e la centralizzazione della Chiesa Cattolica, ma il suo impatto andò ben oltre la sfera religiosa. La nascita di nuove denominazioni cristiane, come il luteranesimo, il calvinismo e l’anglicanesimo, modificò il panorama religioso europeo e portò a un crescente conflitto tra poteri religiosi e politici. Le monarchie che adottarono il protestantesimo, come quella di Enrico VIII in Inghilterra, iniziarono a sfidare la supremazia della Chiesa di Roma e a consolidare il loro potere sotto la giustificazione religiosa della Riforma.

La diffusione del protestantesimo non fu solo un cambiamento teologico, ma anche un motore di trasformazione politica. La Riforma spinse le monarchie a rivedere le loro politiche religiose, talvolta con l’adozione di leggi che imponevano il protestantesimo come unica religione ufficiale, e altre volte con la creazione di una maggiore tolleranza religiosa. Questo processo portò a un crescente pluralismo religioso che divenne un elemento di frattura e conflitto in molte nazioni europee.

Nel Settecento, l’Illuminismo rappresentò una sfida definitiva al potere assoluto della Chiesa e alla sua influenza sulla vita politica. Filosofi come Voltaire, Rousseau, Montesquieu e Diderot proposero una visione del mondo basata sulla ragione, sulla scienza e sul progresso umano, mettendo in discussione le dogmatiche verità religiose e promuovendo un sistema politico

che non fosse influenzato dalla Chiesa. Questo movimento intellettuale contribuì a rafforzare la separazione tra le istituzioni ecclesiastiche e quelle politiche, favorendo lo sviluppo di una società più libera e pluralista.

Come osserva l’illustre storico Peter Gay, “l’Illuminismo non era solo una rivoluzione intellettuale, ma anche una rivoluzione politica che avrebbe cambiato per sempre il modo in cui i governi interagivano con la religione” (Gay, The Enlightenment: An Interpretation, 1966). L’Illuminismo segnò un punto di non ritorno nella storia europea, in cui la religione cedeva progressivamente spazio alla razionalità e alla scienza, ponendo le basi per le trasformazioni politiche e sociali che avrebbero portato alla Rivoluzione Francese e alla fine dell’ancien régime.

A visto un mutamento radicale nelle strutture politiche, sociali e culturali, con il Cristianesimo che ha subito notevoli trasformazioni, rispondendo alle sfide della Riforma e dell’Illuminismo. La Chiesa ha continuato a essere una forza preminente nelle questioni morali e sociali, ma la crescente separazione tra religione e politica ha portato alla creazione di nuove forme di governo che riducevano il potere ecclesiastico nella vita pubblica.

L’espansione imperiale, il rafforzamento delle monarchie assolute, la nascita del capitalismo e l’affermazione delle idee illuministiche sono solo alcuni degli sviluppi che hanno plasmato il mondo moderno. Il Cristianesimo, pur continuando a influenzare la vita privata e spirituale dei singoli, ha visto ridursi progressivamente il suo ruolo nelle questioni politiche e sociali, aprendo la strada a una nuova era di pensiero razionale, scientifico e politico.