Il rapporto tra immagine e immaginazione nel cinema da “Too Late” a “Correndo Atras”

Scritto da Massimiliano Serriello il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro.

IL MERCATO DI SBOCCO DEI FILM FANTASMA:

L’IMPASSE DELLA SETTIMA ARTE

«Se mai dovessi salire sul ring con Joe, ecco quello che vedresti: Alì viene avanti incontro a Frazier. Ma Frazier batte in ritirata. Se Joe fa un altro passo indietro, finisce in prima fila. Quella numerata. Alì spara un jep sinistro, Alì spara un jep destro. Gardate Paparino, che grande Maestro! Frazier non può che indietreggiare. Ma non c’è spazio bastante. È solo questione di tempo.

Alì lo stenderà con un pugno pesante. Alì sferra un destro, che magnifico swing! Quel pugno sbatte Frazier proprio fuori dal ring. Frazier si alza in volo e l’arbitro è impaziente perché se Frazier non atterra, non può contare per niente! Frazier scompare dalla vista. La folla è tutta un cantico. L’hanno avvistato da qualche parte sull’Atlantico. Ma prima dell’incontro, dico davvero, chi poteva immaginare il lancio di un satellite nero. Ma non aspettare questo incontro perché non si farà mai. L’unica cosa che ti resta è immaginare ciò che non vedrai».

Nella sequenza più emozionante ed emblematica del biopic Alì di Michael Mann, per il resto soporifero rispetto alle attese, Will Smith nei panni dell’indomabile pugile, nato col nome di Cassius Marcellus Clay Jr, mette in risalto cosa comporta privare gli spettatori di uno show in grado di accendere il fuoco mai fatuo degli amanti dello sport. Lo stesso discorso vale per il cinema, definito dai maestri della Settima Arte uno strumento magico capace di cancellare il tedio dall’esistenza.

E senza una noia di piombo, ad attanagliare l’entusiasmo di chi vuole spostarsi con la fantasia attraverso i colpi d’ala insiti nel raffronto dell’immagine con l’immaginazione, la vita non paga dazio ad alcuna vana artificiosità. Purtroppo la chiarezza della mente è merce rara ed ergo l’immagine da sola finisce per menare il can per l’aia. La medesima cosa riguarda l’immaginazione.

Quel che resta così è il rammarico. Anche peggio della noia finita nel testo della celebre canzone di Califano.

I film che non trovano spazio in nessun tipo di mercato di sbocco divengono a tutti gli effetti delle pellicole fantasma. Ad appannaggio degli ‘smanettoni’ che scaricano opere neglette, se non reiette, dalla rete nei vari canali. Col ritorno inopinato pure dell’inutile ricercatezza summenzionata a dispetto di qualsivoglia cacofonia. La ricerca di qualcosa scartato dalle sale cinematografiche e dal consumo domestico, sia esso riscontrabile coi dvd, bluray, Netflix, tv, sky (per non parlare dei parchi a tema dedicati solo ai prodotti che riescono ad allungare il proprio breve ciclo di durata), trascende il pelo nell’uovo attiguo all’inane idiosincrasia per le mere dissonanze. La vera stonatura risiede nel fatto che certe esclusioni lasciano indifferenti molti critici incuranti, alla prova del nove, dell’ingrato ma necessario ruolo di divulgatori culturali.

È materia, inoltre, di riflessione che la maggior parte dei film scelti dai festival in virtù di una cifra stilistica degna di nota venga poi costretta a gravitare nei circuiti alternativi. Come dire che le messinscene spettacolari rivolte a un pubblico dai gusti semplici, allergico ai dispendi di fosforo, meritano l’approdo nella sala, con la magnificenza di guardare nel buio il grande schermo pullulato di effigi imponenti ed evocative, mentre la sensibilità raffinata, che non porta profitti agli esercenti né all’home video, deve accontentarsi di essere gradita agli emuli dell’autocrate e ridicolo professor Guidobaldo Maria Riccardelli. Se le cose stessero effettivamente così, il mondo della fabbrica dei sogni risulterebbe tagliato con l’accetta.

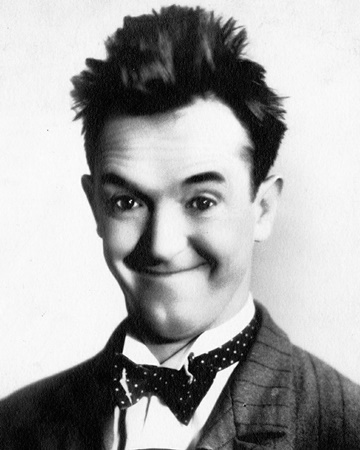

Invece dietro la rivalsa nazionalpopolare di fantozziana memoria nei riguardi dell’improntitudine dei falsi dotti, ansiosi più che altro, citando lo Stan  Laurel (nella foto) della coppia comica Stanlio & Ollio, di sembrare degli intenditori, più intelligenti perciò della media, per poi dimostrarsi immensamente imbecilli, emerge un ragionamento meno superficiale. Che non c’entra nulla con le sentenze della Corte di Cassazione. Revisionare vuol dire anche rivedere dei contesti poco approfonditi, dati, in un certo senso, per scontati.

Laurel (nella foto) della coppia comica Stanlio & Ollio, di sembrare degli intenditori, più intelligenti perciò della media, per poi dimostrarsi immensamente imbecilli, emerge un ragionamento meno superficiale. Che non c’entra nulla con le sentenze della Corte di Cassazione. Revisionare vuol dire anche rivedere dei contesti poco approfonditi, dati, in un certo senso, per scontati.

Quindi, in un’ottica attenta oltre che agli strumenti dell’argomentazione e dello studio minuzioso pure alla virtù di passare dal semplice ‘vedere’ all’aguzzo ‘guardare’, è giusto ridare un’occhiata, o una ‘letta’ se preferite, al valore terapeutico dell’umorismo di Paolo Villaggio: «Il potentissimo professor Guidobaldo Maria Riccardelli era un fanatico cultore del cinema d’arte. Una volta la settimana obbligava dipendenti e famiglie a terrificanti visioni dei classici del cinema. In vent’anni Fantozzi ha veduto e riveduto: “Dies irae” di Carlo Teodoro Dreyer – sei ore –, “L’uomo di Aran” di Flaherty – nove tempi –, ma soprattutto il più classico dei classici… “La corazzata Kotiomkin” – diciotto bobine – di cui il professor Riccardelli possedeva una rarissima copia personale».

La puntura di spillo nello sfottente Il secondo tragico Fantozzi non è riservata in realtà all’interazione tra crudezza oggettiva ed elaborazione panteistica di Robert Flaherty, agli intensi ed eruditi long takes contemplati da Carl Theodor Dreyer e nel montaggio delle attrazioni di Sergej Michajlovič Ėjzenštejn, il Papà del discusso cult La corazzata Potëmkin, bensì all’alterigia dei presunti esperti intenti a confondere la curiosità intellettuale con un’ossessione assolutamente non magnifica.

La boiata pazzesca è appunto l’insopportabile presunzione dei divulgatori accidiosi che oggigiorno non muovono un dito per aiutare i film fantasma a uscire dall’acquario della rete. Tanto, sostengono, la gente se vuole può vederli nei festival. Ed è qui che sbagliano. La scoperta dell’alterità, che s’impone all’attenzione dei fruitori grazie all’ampio margine del carattere d’ingegno creativo che rende familiari con la scrittura per immagini concetti all’inizio sconosciuti, trova la giusta corrispondenza nei circuiti ancor adesso meta di distributori ed esercenti. Altrimenti che scoperta sarebbe? Il critico, nel porre l’accento sulle cauzioni di commerciabilità insieme alle doti espressive di alcuni film ingiustamente condannati all’oblio, può generare un minimo d’interesse. Meglio di niente. Si dice che solo alla morte non si può rimediare. Ebbene ricordate la scritta: E che ve site perso? Fu collocata lungo i vicoli di Napoli in occasione del primo, storico scudetto della squadra di calcio partenopea. Era riferita agli ospiti perpetui del cimitero di Fuorigrotta.

La lista dei film fantasma che sia i cinefili, avvezzi a volte a collezionare dubbi cimeli inclini ad accrescere il prestigio di opere trascurabili, sia le masse, ignare della forza significante di una correzione di fuoco o di un match-cut visivo, non hanno visto è infinita. Le logiche distributive appaiono illogiche. Per quale motivo distribuire, anche se col contagocce, Post Tenebras Lux di Carlos Reygadas, capolavoro legato tuttavia a un linguaggio antinarrativo ed ermetico, e tenere in naftalina una chicca della levatura di Nuestro Tiempo in cui il regista messicano dà il meglio nel pieno rispetto dei valori commerciali? Il modello di riferimento è, per capirci, il pionieristico Giovanni Pastrone, l’antesignano dei registi eletti ad autori dalla critica ordinaria, che conosceva la metonimia, intesa come parte per il tutto, ma non ne abusava. Un po’ come Paulo Roberto Falcão (nella foto) coi colpi di tacco.

L’unico film inutilmente complicato del cineasta thailandese Apichatpong Weerasethakul, Lo zio Boonmee che si ricorda le vite precedenti, ha trovato spazio nelle sale in seguito alla vittoria dell’ambìta Palma d’Oro al 63º Festival di Cannes. Gli altri, bellissimi, dal conturbante Sud sanaeha all’intenso Tropical Malday, dall’asciutto Mekong Hotel al visionario Cemetery of Splendour, invece, dopo la passerella nelle diverse rassegne, non li hanno voluti neanche nei perimetri d’essai.

A dispetto della fusione di eventi crudi ed elementi fantastici impreziosita da un lirismo di presa immediata colmo d’incanto. I bastian contrari, che non mancano mai, potrebbero obiettare che nel caso di Lav Diaz l’accesso nelle sale di The Woman Who Left è sacrosanto rispetto al suo affresco precedente Norte, the End of History perché dura 226 minuti. Già tanti di per sé. Ma, secondo i critici con un senso della responsabilità assai misterioso, sempre meglio delle quattro ore dell’altro. Si tratterebbe, in ultima analisi, di evitare agli spettatori di “darsi le chiodate”, come si suol dire nella Città Eterna, con dei “polpettoni” simili a quelli caldeggiati, quando non imposti, dall’assillante professor Riccardelli?

Provate tuttavia a chiedere a chiunque abbia visto nell’incantesimo della sala Via col vento, Lawrence d’Arabia, Il padrino, Il cacciatore, C’era una volta in America, Balla coi lupi, Braveheart, Il signore degli anelli e Django Unchained come reagirebbero se gli levassero anche solo un minuto. O se non ne dicono di tutti i colori quando i loro film del cuore sono tagliati, alla bell’e meglio, nei passaggi televisivi. Un critico non può cambiare questo stato di cose. Il cinema resta, nondimeno, un veicolo di dubbi utili ed echi culminanti. Ed è meglio anteporre l’esempio di due film avvincenti, che il pubblico, ahimé, non vedrà mai, al solito elenco che lascia il tempo che trova.

“Too Late”: un noir coi fiocchi che trascende ogni tecnicismo

Il tempo è al centro del film dal titolo che già di per sé vale, o per meglio dire varrebbe, il prezzo del biglietto. Troppo tardi è la sua traduzione letterale e coglie nel segno al pari dei nomi di persona particolarmente incisivi. Un biglietto di presentazione che rientra nei princìpi guida del marketing. Posizionare un prodotto filmico sul mercato, evitandogli le secche stroncature dei distributori, intenzionati a corrispondere all’immaginazione delle persone minute appena di licenza elementare, implica l’opportuno riguardo nei confronti del serbatoio di memorie affine a una comunicazione, relativa al linguaggio cinematografico, che a sua volta deve essere comunicata. L’arte, si sa, ha bisogno della parte.

E Too Late presenta le credenziali giuste. Sta già un pezzo avanti. In tutti i sensi. L’incipit, contraddistinto da un lungo piano-sequenza da fare invidia ad Alejandro González Iñárritu nel sopravvalutato Birdman, brutta copia del ben più arguto apologo sul dietro le quinte degli spettacoli teatrali La sera della prima di John Cassavates, tiene inchiodati alla poltrona. In un parco, all’improvviso, al termine di un lungo dialogo, abile ad azionare l’ingenua identificazione con i personaggi, si consuma un orrido delitto. Poco distante abita un detective che sarebbe piaciuto tantissimo allo scrittore statunitense Raymond Chandler.

Lo interpreta, con una perfetta aderenza ai tratti distintivi della narrativa hardboiled, John Hawkes (nella foto). Il viso scavato, lo sguardo furbo, venato da una sottile malinconia, i modi disinvolti, cool per alcuni versi, costituiscono un formidabile pungolo per gli appassionati del genere noir.

Il lavoro dell’attore sul personaggio supera notevolmente le altre sue interpretazioni. I fedelissimi del duo Robert Rodriguez–Quentin Tarantino lo ricorderanno nelle vesti del cassiere dello sventurato negozio di liquori in Dal tramonto all’alba, che salta per aria col beneplacito di George Clooney, ma anche in parti da caratterista e ruoli fissi da losers sostituiti, a un certo punto, dall’impiego di maggiori sfumature psicologiche. Come dimostrano il laconico e bellicoso zio di Jennifer Lawrence in Un gelido inverno, l’empio guru di Martha Marcy May Marlene, il tenero tetraplegico anelante di perdere la verginità nell’arguto dramedy The Sessions. La contaminazione, cara altresì a Dashiell Hammett, di romanticismo, motivi d’agitazione risolti in superbi colpi di gomito ed enigmi perpetui, è uno spasso di livello superiore però. C’è poco da eccepire. L’uso della tecnica non traligna mai nella tracotanza dello sfoggio fine a sé stesso: ha una funzionalità precisa. Che va a braccetto con l’aspetto ludico, quasi bambinesco, dei rimandi citazionisti. La scelta del diaframma è d’alta scuola e misura le distanze come non è riuscito neanche a Wim Wenders in Così lontano, così vicino. Al piano-sequenza del proemio ne seguono altri ammiccanti al massimo.

A compensare il chiaro compiacimento, relativo al lato ludico dei giochi postmoderni, ci pensa il legame con Mezzogiorno di fuoco, il western in tempo reale di Fred Zinneman, e l’omaggio al cinema di un tempo riposto nella sequenza del drive-in. Persino le figure lascive e sboccate rendono onore alla culla del divismo sublimando nell’epico il richiamo ad À la recherche du temps perdu di Marcel Proust. Il poeticismo torna a tal punto ad abbracciare il sapore dell’assurdo poetico ed esalta l’eco di Sergio Leone. Il corredo di locali notturni, canzoni dal vivo, flirt rapinosi, nudi integrali, appuntamenti in nero, prostituzioni, intrighi, atmosfere fosche, ambienti seducenti ed esasperata cupidigia, frammista alla tenerezza del rimpianto scelto come antidoto alle pieghe ciniche ed efferate, diverrebbe un caravanserraglio di luoghi comuni se non fosse per la rivoluzione della consecutio temporum. La procedura a scatole cinesi dei flashback e dei flashforward scelti in cabina di regìa dal sagace Dennis Hauck (nella foto) riesce ad appaiare il precipuo timbro della suspense, congiunta alla mestizia per quello che poteva essere e invece non è stato, ad angosce improvvise.

I soprassalti ironici non si sottraggono alle esche dell’aneddoto satirico pieno di charme. Ma, insomma, la perfezione non è di questo mondo. Provate, comunque, a ribattere che un film intessuto di piani-sequenza spassosi ed estremamente suggestivi, giacché propensi ad allargare gli spazi dell’immaginario scandagliando l’inclemenza dell’alienazione metropolitana, non lo vorreste vedere in sala. Con gli anti(eroi) e le femme fatal, in shorts sexy, ad altezza tale da riempire il grande schermo.

“Correndo Atrás”: la capacità di far riflettere ironicamente

Il cinema brasiliano ha una nobile tradizione che diversi cinefili del sabato sera e molteplici esperti del dopolavoro individuano solo ed esclusivamente nella cosiddetta “estetica della fame” di Glauber Rocha. L’ispiratore di Werner Herzog, nativo di Vitória da Conquista nello Stato di Bahia, merita sicuramente una lode incondizionata per aver connesso l’aura contemplativa, di solito barbosa, alla violenza legata all’habitat e all’ordine naturale delle cose in possesso, da copione, di una scarsa profondità interiore. Il surplus della musica percussiva, di discendenza africana, è riuscito a conferire alle vicende dei santoni e dei cangaçeiros, dei bounty-killers e dei padroni, dei pescatori e delle contadine uno spessore polivalente, passionale, populista ed esoterico.

Tuttavia ci preme ricordare altresì autentiche gemme del calibro di Vidas Sercas del dotto Nelson Pereira dos Santos. Anche per lui la geografia emozionale ricopre un ruolo di spicco grazie all’ennesimo sertão, un territorio arido dove non cresce nulla neanche zappandoci a oltranza, e all’inquietudine trasmessa dalla camera a mano.

Bisogna pure impedire che cada nel dimenticatoio la classe recitativa di Amácio Mazzaropi (nella foto), un artista d’ascendenze circensi accostabile nientepopodimeno ché al Principe Antonio De Curtis in arte Totò.  Il suo Jeca Tatu, mirabile personaggio di fantasia, eppure rappresentativo di una classe bucolica illetterata ma conforme all’assurdo poetico che spiazza qualunque platea col passaggio dai frizzi e i lazzi clowneschi a interludi di sovrana estasi umanitaria, resta un fiore all’occhiello unico.

Il suo Jeca Tatu, mirabile personaggio di fantasia, eppure rappresentativo di una classe bucolica illetterata ma conforme all’assurdo poetico che spiazza qualunque platea col passaggio dai frizzi e i lazzi clowneschi a interludi di sovrana estasi umanitaria, resta un fiore all’occhiello unico.

Quei timbri mutevoli, congiunti ai modi di dire inventati di sana pianta, alle imprecazioni a mezza bocca e alla destrezza fisionomica spesa ad arricchire la figura del campagnolo, nato dalla fertile penna di José Bento Renato Monteiro Lobato, con guizzi geniali, costituiscono un contravveleno, un conforto, una cura contro la monotonia. A distanza di molti anni, dopo i recenti successi dei crime-movie Cidade de Deus di Fernando Meirelles e Tropa de Elite del carioca José Padilha, la capacità di far riflettere ironicamente torna ad albergare i cuori degli autori con la “a” maiuscola. Gli abbracci tributatigli con spontaneità ed entusiasmo dagli spettatori presenti nella Sala Siae del Teatro Studio Gianni Borgna in occasione della Festa del Cinema di Roma testimoniano le virtù del regista Jeferson De originario di São Paulo. Non solo nella costruzione dell’inquadratura, nell’estro descrittivo, nel brio profuso per esibire la bonomia del tran tran giornaliero in una favela, con la mutua solidarietà degli abitanti che prevale sulla connotazione macho-noir di un territorio infestato dal banditismo, ma anche nell’intelligenza di cedere all’interprete principale, Aìlton Graca (nella foto proprio con Jeferson De alle sue spalle), nei panni di una simpatica canaglia chiamata Bufera, il compito di catturare l’attenzione.

A differenza degli arroganti colleghi, che usano gli attori come pedine, Jeferson De dimostra notevole umiltà che, congiuntamente all’arguta leggerezza del copione, rende Correndo Atràs una commedia genuina, lieve, ma mai fragile, con Aìlton Graca irresistibile nelle smorfie da finto tonto, nella poltroneria congenita, nei corrugamenti delle sopracciglia, negli interludi mesti riscattati immediatamente dal guizzo comico che trasforma la volatilità della risata estemporanea in un divertimento sfrenato. Il desiderio di sbarcare il lunario, e dare del tu alle ambizioni decelerate dalla crudezza oggettiva della realtà, trovando una squadra di club al talentuoso calciatore in erba Glanderson (Juan Paiva), contribuisce ad animare l’intera trama. In mezzo a peripezie farsesche, quadri realistici, malviventi autoctoni, batticuori sinceri, dolci speranze, mogli coriacee, sbruffoni pieni di soldi e poveri di spirito, il gioco degli equivoci paga dazio al déjà vu.

La percezione di una situazione già vista, colpevole forse di spacciare il plagio per omaggio, pure nei riguardi di Mazzaropi, cede il posto alla novità illimitata di vedere nel ballo liberatorio della gente delle baraccopoli i quattro stracci che hanno addosso brillare di uno scintillio accostabile alla bellezza dell’anima. Quel tripudio di colori, colti nella loro indicativa pienezza dall’abile gamma cromatica dell’attenta fotografia, vale da solo il prezzo del biglietto. Purtroppo stiamo sempre là. Quindi il condizionale è d’obbligo. More Solito. A meno ché i distributori, invece di confermare il leitmotiv dell’assidua miopia, non diano finalmente un’occhiata a film meritevoli di riempire le sale al pari dei sottovalutati prodotti per famiglie in grado anch’essi di convertire i motivi figurativi in motivi introspettivi. Sulla scorta dell’intensa leggiadria dell’acume privo di snobismo e prodigo di amore per il cinema.

MASSIMILIANO SERRIELLO