L’Award alla Carriera per Marco Tullio Barboni

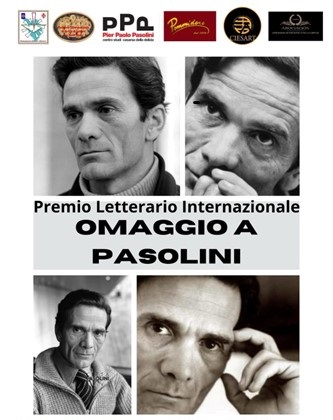

nell’ambito del Premio “Omaggio a Pasolini”

Scritto da Lisa Bernardini il . Pubblicato in Arte, Cultura ed Eventi.

A Roma il 12 Aprile in occasione del Premio Letterario Internazionale instituito in omaggio e a ricordo di Pier Paolo Pasolini che sarà conferito anche a Marco Tullio Barboni per la sua ‘Eccellente Carriera’, qui di seguito viene proposto un intervento di Lisa Bernardini concludendosi con una interessante conversazione tra loro intercorsa, ove si narrano anche episodi riguardanti un grande intellettuale che, pur se controverso, è stato definito meritamente come una intelligenza scomoda ed un profeta inascoltato del nostro ‘900.

Lui è Marco Tullio Barboni, regista, soggettista, sceneggiatore, scrittore, che ha frequentato i set fin da bambino, molto spesso nelle vesti di comparsa. La sua, una famiglia di cinematografari (lo zio Leonida, magistrale direttore della fotografia / il padre Enzo, operatore alla macchina poi direttore della fotografia, infine regista con lo pseudonimo di E.B. Clucher).

Lui è Marco Tullio Barboni, regista, soggettista, sceneggiatore, scrittore, che ha frequentato i set fin da bambino, molto spesso nelle vesti di comparsa. La sua, una famiglia di cinematografari (lo zio Leonida, magistrale direttore della fotografia / il padre Enzo, operatore alla macchina poi direttore della fotografia, infine regista con lo pseudonimo di E.B. Clucher).

In occasione del film cult “Lo chiamavano Trinità” scritto e diretto dal padre, ha frequentato quel set con la qualifica di secondo aiuto regista. Ed aveva 18 anni. Una carriera di grande successo. Dopo aver scritto una quarantina tra film ed episodi televisivi di grande successo, ed aver lavorato come sceneggiatore in film indimenticabili che hanno fatto la storia del cinema di genere insieme al padre regista, il desiderio di affrontare tematiche diverse in maniera totalmente libera, lo ha indotto ad una incursione “free lance” nella regia, e poi lo ha catapultato nella Letteratura.

A gennaio 2016 è uscito il suo primo romanzo dal titolo “…e lo chiamerai destino”, e da allora altri volumi e tantissimi premi per una nuova fase professionale ed una carriera da scrittore. Per saperne di più sulla sua vita avventurosa a fianco del padre e nel mondo della Settima Arte, raccomandiamo di leggere uno dei suoi ultimi lavori letterari, “Matusalemme Kid. Alla scoperta di un cuore bambino” (Paguro) dedicato a suo padre e a Bud Spencer, con la prefazione di Baba Richerme e Giuseppe Pedersoli, e la postfazione di Giovanni Chiaramonte. Un libro che racconta tante vicende e tanti aneddoti visti con gli occhi di chi si è trovato dietro le macchine da presa di quei “Fagioli Western” inventati da Enzo Barboni Clucher e prima ancora dietro le quinte dei film dei quali lo stesso padre dell’autore è stato operatore alla macchina e direttore della fotografia.

Lo incontriamo a Roma, dove vive, per una breve chiacchierata.

Quando ha sentito parlare di Pier Paolo Pasolini per la prima volta?

Avevo otto anni. Ero appena tornato a Roma con la mia famiglia dopo un anno intero trascorso in Spagna. Mio padre aveva lavorato come cameraman in “Ben Hur” e quella domenica era stata destinata ad una visita ai miei zii, Leonida e Giulia. Vivevano a poche centinaia di metri, noi a via Magna Grecia, loro a Porta Metronia. E per mio padre era un impegno imprescindibile rendere visita al fratello maggiore –più grande di sedici anni- che lo aveva ospitato a lungo quando, di ritorno dalla Campagna di Russia dopo aver prestato servizio nel Genio Cinematografisti, si era ritrovato senza madre e senza casa, entrambe scomparse nel nulla sotto il bombardamento di San Lorenzo.

Ma soprattutto Leonida ne aveva fatto il suo assistente insegnandogli tanti segreti del mestiere senza i quali molto probabilmente un Premio Oscar della Fotografia come Robert Surtees non lo avrebbe scelto nel ruolo di suo fidatissimo collaboratore.

Ma torniao all’argomento che ci interessa: in quei giorni mio zio stava lavorando come direttore della fotografia in un film di Carlo Lizzamni, “Il gobbo”, ispirato ad un giovane borgataro romano del Quarticciolo che durante la guerra si era distinto come sabotatore ai danni dei tedeschi.

Nel cast di quel film figurava Pier Paolo Pasolini…

Esatto! Interpretava il ruolo di “er monco”, un personaggio che sembrava estrapolato dai suoi due primi romanzi, “Ragazzi di vita” e “Una vita violenta”, configurando quello che anni più tardi avrei scoperto chiamarsi “in joke” e cioè un sorta di scherzo comprensibile solo dalla cerchia di persone in cui lo scherzo è avvenuto. Leonida raccontò di Pasolini come di un personaggio sui generis che coniugava lo spessore dell’intellettuale con “leggerezze” come quella, ma soprattutto con l’amore per il gioco del calcio nel quale non smetteva di cimentarsi tutte le volte in cui gli era possibile. Un campetto di periferia, un gruppo di amici ed eccolo in pantaloncini e maglietta calarsi nel ruolo di ala destra. Per un bambino di otto anni bastava e avanzava per fissare uno così nella memoria.

Molti anni dopo lessi una riflessione sull’argomento di Dacia Maraini: diceva che nella maggior parte dei casi gli uomini sportivi non sono colti e gli uomini colti non sono sportivi, ma che Pasolini era l’eccezione che confermava la regola.

Forse perché quella passione gli consentiva di aggrapparsi al suo cuore bambino, oltre ogni asprezza che coglieva nel mondo e che il mondo gli aveva riservato. Non so se si tratta dell’interpretazione giusta ma davvero vorrei che lo fosse.

E successivamente, come ha continuato la sua conoscenza di questo genio del Novecento italiano?

Andando avanti negli anni, leggendo i suoi scritti e, soprattutto, guardando i suoi film (mio padre adorava “Il Vangelo Secondo Matteo” ed io “Uccellaci e uccellini”…), Pasolini non smise mai di esercitare una forte suggestione su di me, anche quando negli anni della laurea (Sull’Istituto della Censura, a cavallo tra Procedura Penale e Diritto Amministrativo), grazie all’amicizia di mio padre con il produttore Alberto Grimaldi, riuscii ad accedere a parte della documentazione riguardante i procedimenti censori contro i film di Pasolini della prima metà degli anni settanta (Il Decameron, I racconti di Chanterbury, Salò o Le 120 giornate di Sodoma).

Ne emerse il profilo di un uomo determinato e coraggioso, straordinariamente onesto e senza il minimo cedimento rispetto alla prospettiva di pagare in prima persona tutte le sue scelte. A cominciare da quel famoso articolo del 1974 sul Corriere della Sera “Io so”. Un atto di accusa spietato che è davvero difficile non collegare alla morte sopraggiunta poco meno di un anno dopo.

Per ulteriori informazioni, oltre che per accedere alla visione di interviste, recensioni, videoclip e cortometraggi, connettersi al sito ufficiale www.marcotulliobarboni.com

Lisa Bernardini