Le ragioni di un silenzio: Cristina Campo (1923-1977)

Scritto da Francesco Ricci il . Pubblicato in Arte, Cultura ed Eventi.

Le “Ragioni di un Silenzio”, da oltre un Secolo, su Cristina Campo

________di Francesco Ricci

Nel 2023 ricorreva il centenario della nascita di Cristina Campo. Le iniziative per ricordarla – giornate di studi, convegni, presentazioni di libri – si possono contare sulle dita di una mano, forse di due. Ciò non mi sorprende affatto.

Lo avevo previsto, era facile prevederlo. Ma resta, in ogni caso, l’amarezza.

Cristina Campo, infatti, è stata una poetessa, una scrittrice, una traduttrice di altissimo livello.

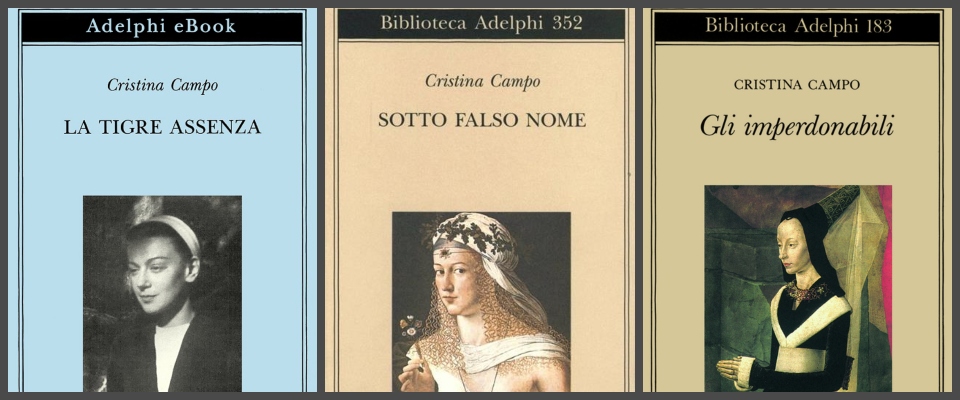

Mario Luzi e Pietro Citati, Roberto Calasso e Guido Ceronetti celebrano la qualità della sua scrittura. Cesare Galimberti giudica le Lettere a Mita il più bel epistolario italiano, insieme a quello di Tasso e di Leopardi. Le poesie e le traduzioni poetiche contenute ne La Tigre Assenza (1991) continuano a irradiare la loro luce purissima a distanza di decenni. I saggi confluiti ne Gli imperdonabili (1987) – Il flauto e il tappeto, Fiaba e mistero, Il sapore massimo di ogni parola, Sensi soprannaturali – sono un capolavoro di sensibilità e intelligenza interpretativa.

Eppure, nonostante un giudizio così lusinghiero e sostanzialmente unanime, il centenario della nascita di Cristina Campo è passato quasi sotto silenzio, rendendo quasi profetiche le parole da lei affidate a una lettera inviata all’amica Mita (Margherita Pieracci Harwell) in data 26 febbraio 1957: “Non credevo di aver scritto sull’acqua fino a questo punto”.

Tentare di cogliere la ragione della perdurante marginalità della scrittrice nata a Bologna il 19 aprile 1923 e morta a Roma nella notte tra il 10 e l’11 gennaio 1977 permette di comprendere la ratio sottesa al funzionamento della macchina culturale in Italia (pagine culturali e supplementi culturali dei quotidiani, storie della letteratura, critica letteraria, editoria). Una macchina, questa, che spesso determina l’inclusione / esclusione degli autori nel (dal) novero di chi merita di essere letto e conosciuto, non già sulla base di motivazioni squisitamente artistiche ed estetiche, le cose che dovrebbero contare, bensì ideologiche.

Da questo punto di vista, anche la considerazione di Walter Benjamin sull’ “ora di leggibilità” di un’opera (o di un autore), che non è detto che coincida con l’epoca della sua pubblicazione, appare improntata a un ottimismo ancora forse giustificabile nella prima metà del secolo scorso, ma che appare oramai del tutto illusorio. L’inattualità di ieri è destinata, questa è la verità, a essere anche l’inattualità di oggi. L’inferno neoliberista dell’Uguale, infatti, non tollera, e dunque rifiuta, chi esperisce e propone un modo diverso di concepire il tempo, di pensare il potere, di giudicare il progresso e il progressismo, di leggere la diade agire/contemplare, di vivere il rapporto col divino e con la trascendenza.

Il diverso, ancor prima di essere stato un intollerabile, è sempre stato un imperdonabile. E senza perdono non c’è salvezza, ma solo dannazione. Damnatio memoriae, appunto. Ma attuata con garbo, col sorriso sulle labbra, secondo le modalità tipiche del regime neoliberista, che mira sì alla realizzazione di un “poter-fare” illimitato, ma guardandosi bene da “negatività”, scrive Byung-Chul Han nella Società senza dolore, “come gli obblighi, i divieti o le punizioni”. In fondo, di un autore è sufficiente parlare poco o non parlare affatto perché col tempo il suo nome vada perso nel chiasso della comunicazione incessante e nell’ipertrofica produzione di testi. Per lui, l’ora di leggibilità non arriverà mai.

Cristina Campo è stata e continua a essere una splendida imperdonabile. Dunque, anche una splendida intollerabile. Difende il valore dell’obbedienza (“Tutto ha senso, sicuramente, quando ha il volto dell’obbedienza”) e riconosce la necessità per l’essere umano del radicamento (“Tutta la conoscenza acquisita prima di toccare quel punto – a mezzo il cielo – sembra rivolgersi allora verso l’infanzia, la casa, la prima terra, verso il mistero delle radici, che di giorno in giorno acquista eloquenza”).

Celebra la semplicità e l’umiltà (“Ma bisogna essere semplici non è vero? come i passerotti appunto, che continuano a sussurrare sul tetto della cattedrale anche dopo le note più alte dell’organo”) e oppone all’immediato e irrinunciabile conseguimento dell’obiettivo la dolcezza dell’attesa, che regala tesori inestimabili a chi possiede la virtù della pazienza, la virtù ormai più misconosciuta (“Dio la vuole in attesa. Evidentemente c’è il tempo necessario all’attesa. Io come lei attendo, da dieci mesi, e non le dico le forme di questa attesa perché in parte le sa e in parte non sono comunicabili. Ma la cosa giusta verrà al momento giusto se non turbiamo con moti scomposti il lavoro del Tessitore”).

Non ha paura a pronunciare la parola destino, e insieme a destino anche le parole disegno, miracolo, grazia (“Siamo condotti da mani così misteriose e sapienti”) e legge la propria epoca come un’epoca della perdita, non della conquista (“A che cosa si riduce ormai l’esame della condizione dell’uomo, se non all’enumerazione, stoica e atterrita delle sue perdite? Dal silenzio all’ossigeno, dal tempo all’equilibrio mentale, dall’acqua al pudore, dalla cultura al regno dei cieli”), giungendo a chiamare inferno ciò che gli altri nominano progresso.

Se a tutto ciò si aggiunge il profondissimo amore di Cristina Campo per la tradizione (“l’oggi è il sempre”), la quale prima ancora che rimandare a una ben determinata maniera di pensare e interpretare il mondo suggerisce un modo di abitarlo e di accoglierlo in sé – sedere all’ombra delle antiche querce di Veio, guardare un dipinto di Masaccio e riconoscere nelle strade “rapide fra le case senza luce” le medesime strade del quartiere di San Frediano, da lei percorse durante i suoi dolcissimi anni fiorentini, vedere i corazzieri reali al Quirinale che, con un movimento del capo, rigettano dietro le spalle la criniera dell’elmo, e subito tornare con la mente al “gesto di Ettore alle porte Scee” –, e, da ultimo, il rilievo che in lei ebbe il sentimento religioso (“Nulla c’è realmente da fare se non chiedere a Dio di soffrir tutto con la semplicità di una contadina”), ecco allora che chiare appaiono le ragioni del suo permanere ai margini della cultura italiana novecentesca, che è stata maestra nel togliere visibilità a tutti coloro che hanno guardato con sospetto alla desacralizzazione e al disincanto del mondo.

Se a tutto ciò si aggiunge il profondissimo amore di Cristina Campo per la tradizione (“l’oggi è il sempre”), la quale prima ancora che rimandare a una ben determinata maniera di pensare e interpretare il mondo suggerisce un modo di abitarlo e di accoglierlo in sé – sedere all’ombra delle antiche querce di Veio, guardare un dipinto di Masaccio e riconoscere nelle strade “rapide fra le case senza luce” le medesime strade del quartiere di San Frediano, da lei percorse durante i suoi dolcissimi anni fiorentini, vedere i corazzieri reali al Quirinale che, con un movimento del capo, rigettano dietro le spalle la criniera dell’elmo, e subito tornare con la mente al “gesto di Ettore alle porte Scee” –, e, da ultimo, il rilievo che in lei ebbe il sentimento religioso (“Nulla c’è realmente da fare se non chiedere a Dio di soffrir tutto con la semplicità di una contadina”), ecco allora che chiare appaiono le ragioni del suo permanere ai margini della cultura italiana novecentesca, che è stata maestra nel togliere visibilità a tutti coloro che hanno guardato con sospetto alla desacralizzazione e al disincanto del mondo.

___________________FRANCESCO RICCI