Razzismo, immigrati, schiavitù: documenti storici-letterari di uomini che ancora oggi vivono una tragedia

Scritto da Rossella Di Ponzio il . Pubblicato in Costume, Società e Religioni.

Razzismo, immigrazione, schiavitù sono termini che sembrano rimandarci ad un passato lontano, ma in realtà sono le parole più usate e abusate dai mass media negli ultimi tempi. Sono diventate le parole magiche urlate da “molti” per ricevere consensi, depistando così la gente dal loro vero significato e dal concetto di rispetto che tutti dovremmo avere nei confronti dell’altro senza distinzione di razza e di sesso.

La schiavitù e il razzismo, oltre ad essere parte integrante dell’odierna società, costituiscono il patrimonio storico-culturale-sociale di una fetta di mondo che urla ancora per i propri diritti. Esistono varie forme di schiavitù o di razzismo, e tanti modi di raccontarli attraverso il tempo.

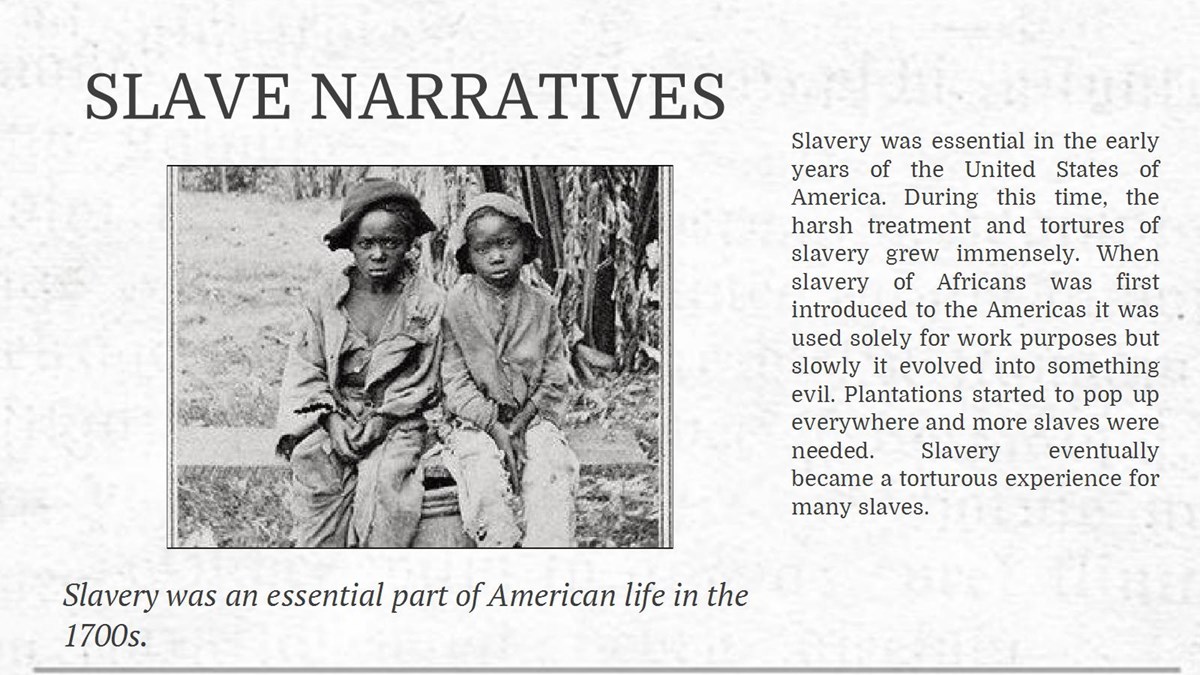

Pertanto mi soffermerò in questo articolo sull’analisi letteraria delle radici di tale realtà che parte da uno studio dettagliato delle slave narratives, ovvero testi pubblicati prima della guerra civile in America , autobiografie scritte dagli ex schiavi generalmente fuggiti al nord, che sono all’origine della cultura e della letteratura afroamericana.

Le slave narratives si distinguono in due gruppi: quelle scritte o dettate dagli ex schiavi tra la seconda metà del Settecento e la guerra civile, e le testimonianze raccolte attraverso interviste dal Federal Writers Project intorno agli anni Trenta.

La chiave di lettura interpretativa per calarsi nel contesto delle slave narratives è l’ironia, componente essenziale del carattere afroamericano tanto da svelarci le contraddizioni del sistema schiavistico, sottolineando il divario esistente tra gli ideali professati e i comportamenti dei padroni, i quali arrivano a rovesciare la struttura ideologica della schiavitù fino a rappresentare se stessi come unici e veri depositari delle tradizioni cristiane e democratiche americane.

Inizialmente queste opere sono affiancate dalle Indian captivity narratives (storie di afroamericani imperniate su esperienze di prigionia fra gli indiani), che si propongono come una forme di letteratura popolare soprattutto nel periodo coloniale in cui negli scritti dominano finalità didattiche e teologiche.

Nell’Ottocento, poi, le captives si trasformano in forme stereotipate perdendo originalità, lasciando la scena alle slave narratives, denominate “popolari” sia perché narrano della schiavitù con gli ingredienti del romanzo popolare: rapimenti, seduzioni, fughe, smembramenti di famiglie, sia perché sono la personificazione del concetto romantico americano dell’individuo alla conquista della libertà. Le slave narratives possono essere definite sia come opere letterarie ma soprattutto come documenti storici frutto di un intenso calvario.

Per questo esse sono state ignorate per circa un secolo e riprese in considerazione nel Novecento, in coincidenza con i movimenti politici e culturali di opposizione che hanno fatto emergere il punto di vista afroamericano sulla storia degli Stati Uniti.

Così, negli anni Sessanta, l’autobiografia di Frederick Douglass diventa un classico e come anche l’autobiografia di Harriet Jacobs, scoperta grazie al movimento femminista. Sin dall’inizio queste autobiografie si sono assunte l’onere di ribaltare la visione occidentale del mondo che teorizzava l’inferiorità del nero. L’assenza di scrittura africana sembrava confermare la collocazione inferiore del “nero”, scrivendo, gli schiavi dimostravano tutta la loro umanità.

Attraverso le slave narratives gli afroamericani hanno mostrato il loro ruolo attivo di soggetti storici, opponendosi agli stereotipi culturali creati non soltanto da parte degli storici reazionari, ma anche ad opera dei liberals che hanno confermato l’immagine del “nero” come un’umanità degradata.

Tutto questo per dire che il razzismo parte da lontano e questi testi letterali confermano come gli immigrati di un tempo abbiano sofferto e purtroppo continuano ancora.

Attualmente come ci mostrano costantemente i media c’è un mondo di uomini, donne e bambini che vivono in condizioni di schiavitù e sono costretti a lasciare la loro terra, l’Africa, rischiando la vita per un sogno di speranza, dovendo sottostare a regole diverse, ma soprattutto al potere di “padroni” differenti.

Sono cambiate le modalità, prima venivano deportati, imprigionati, adesso dicono partono da soli e non verso l’America, ma verso l’Europa. Sono cambiati i mezzi, le destinazioni, i padroni, ma non sono cambiate le loro condizioni di vita.

È tempo di dire basta a tutto questo scempio, agli slogan, alle verità non dette e alle realtà deformate, ci vogliono azioni concrete e valori sentiti da parte di tutti per migliorare le loro vite spesso perse ingiustamente.