Riconsiderare il Merito e la Disuguaglianza

Scritto da Fulvio Muliere il . Pubblicato in Costume, Società e Religioni.

a cura di Fulvio Muliere

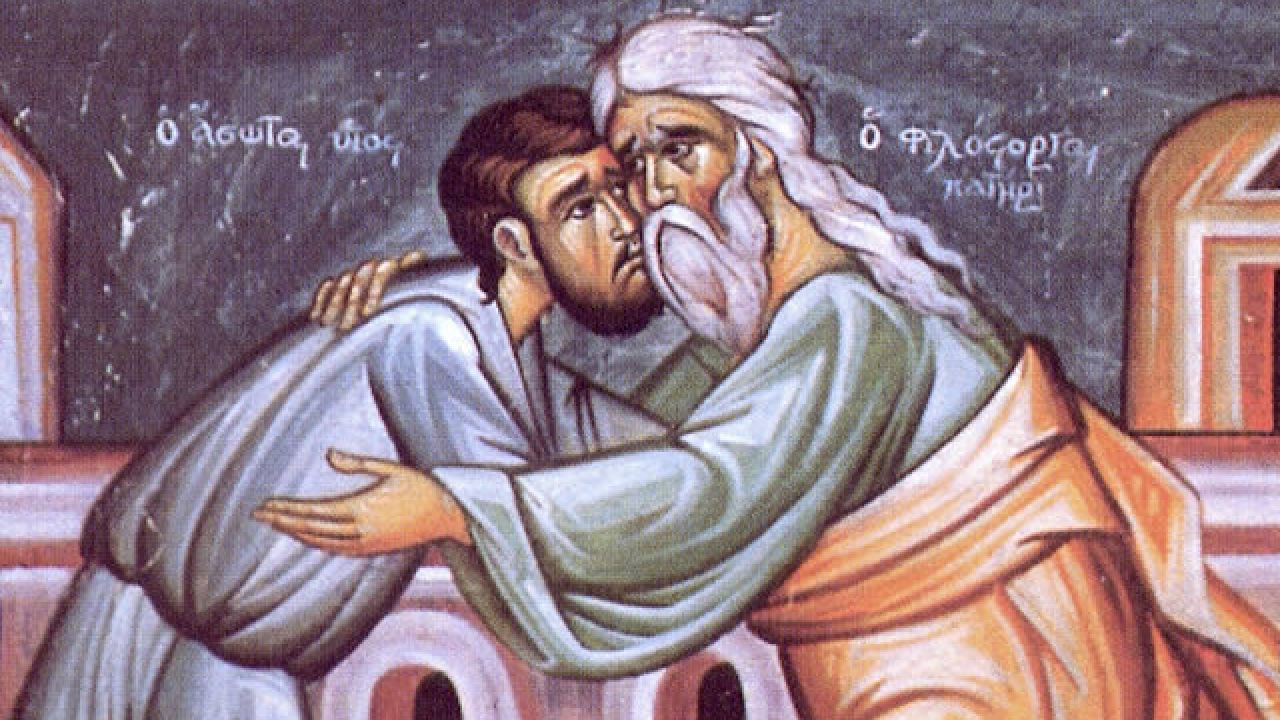

La Giustizia e la Misericordia

Il concetto di giustizia è sempre stato un tema centrale nell’economia, un campo che non riguarda solo la gestione delle risorse, ma anche le questioni morali e sociali. Una delle sfide più grandi che le società moderne devono affrontare è quella di conciliare le necessità di giustizia economica con l’inclusione della misericordia, specialmente quando si tratta di disuguaglianze strutturali che definiscono l’accesso alle risorse e alle opportunità. In un mondo globale sempre più interconnesso e caratterizzato da crescenti disuguaglianze economiche, appare necessario ripensare le nozioni di giustizia e misericordia all’interno di un contesto economico, riconsiderando i tradizionali concetti di merito e disuguaglianza.

La giustizia economica è una questione centrale che solleva interrogativi cruciali sulla distribuzione delle risorse, la protezione dei diritti e la promozione di pari opportunità. Tuttavia, la comprensione di cosa costituisca una “distribuzione giusta” è stata oggetto di dibattito per secoli. Mentre la giustizia spesso implica una certa equità nelle opportunità e nei risultati, la misericordia ha a che fare con la compassione verso coloro che si trovano svantaggiati dalle circostanze. Questo articolo esplorerà come giustizia e misericordia possano essere integrate per affrontare le disuguaglianze economiche e come la riconsiderazione del merito possa contribuire a un modello economico più equo e inclusivo.

La giustizia economica si concentra su come le risorse vengono distribuite all’interno della società, un tema che riguarda sia la distribuzione equa del reddito che l’accesso alle opportunità. Storicamente, diverse scuole di pensiero hanno offerto interpretazioni contrastanti di ciò che costituisce una “giusta” distribuzione delle risorse. La teoria liberale, ad esempio, si fonda sul concetto di meritocrazia, secondo cui il successo di un individuo dipende dalle sue capacità, impegno e talento. John Locke, uno dei principali filosofi liberali, sosteneva che la giustizia economica potesse essere raggiunta quando le risorse erano acquisite attraverso il lavoro e il merito individuale, in un sistema che rispettasse la proprietà privata (Locke, 1689).

All’opposto, il marxismo presenta una visione critica delle disuguaglianze economiche, suggerendo che il sistema capitalistico crea e perpetua ingiustizie strutturali. Secondo Karl Marx, le disuguaglianze derivano dal modo in cui il sistema economico sfrutta il lavoro dei più deboli, accumulando ricchezza nelle mani di pochi. Per Marx, una giusta distribuzione delle risorse richiede una rivoluzione del sistema economico, che elimini la proprietà privata dei mezzi di produzione e stabilisca un’economia collettivista, in cui la ricchezza sia condivisa in modo più equo tra tutti i membri della società (Marx, 1867).

Un aspetto centrale del dibattito riguarda il concetto di “disuguaglianza giustificata”. Il filosofo John Rawls, nel suo lavoro Teoria della giustizia (1971), ha proposto che le disuguaglianze possano essere giustificate solo se beneficiano i più svantaggiati della società. Secondo Rawls, una società giusta non si limita a promuovere l’uguaglianza di opportunità, ma deve anche garantire che le disuguaglianze economiche siano strutturate in modo tale da migliorare la condizione dei più poveri. Questa visione della giustizia economica è spesso definita come “giustizia distributiva” ed è stata adottata in molte politiche di welfare, che cercano di ridurre le disuguaglianze senza annullare completamente le differenze di ricchezza (Rawls, 1971).

La critica principale a queste teorie, soprattutto nell’ambito liberale, è che esse non considerano le disuguaglianze di partenza che impediscono a molti individui di raggiungere il loro pieno potenziale. Una persona che nasce in una famiglia povera, in una regione economicamente svantaggiata o in un ambiente discriminatorio può incontrare ostacoli significativi nell’accesso a opportunità educative, sanitarie e professionali. Le politiche economiche che si basano solo sul merito, come spesso accade in un sistema liberale, tendono a ignorare queste barriere strutturali, perpetuando così disuguaglianze che non sono il risultato di un “mancato merito” ma di un ambiente sociale e culturale sfavorevole.

La misericordia, tradizionalmente associata alla religione e alla morale, è un concetto che spesso viene trascurato in ambito economico. Sebbene la misericordia venga generalmente intesa come un atto di compassione verso chi soffre o è in difficoltà, nel contesto economico essa implica l’intervento per alleviare le disuguaglianze che non possono essere risolte solo con il ricorso al merito o alla competizione. La misericordia economica, quindi, si traduce nell’adozione di politiche redistributive che mirano a garantire un sostegno a chi è in difficoltà, non in virtù di un loro merito o capacità, ma in risposta alla loro condizione di vulnerabilità.

Le politiche di welfare, come il reddito di base universale o l’assistenza sanitaria pubblica, sono esempi concreti di come la misericordia possa essere integrata nell’economia. Queste politiche si fondano sull’idea che ogni individuo ha diritto a un livello minimo di benessere, che vada oltre la mera competizione sul mercato e tenga conto delle difficoltà individuali. Queste soluzioni cercano di rispondere ai bisogni immediati delle persone, senza giudicarne il merito, ma riconoscendo la necessità di interventi che promuovano l’inclusione sociale e riducano le disuguaglianze (Sen, 2009).

Nel suo libro La teoria della giustizia globale, il filosofo Thomas Pogge sostiene che le disuguaglianze globali non sono solo il risultato di differenze naturali o individuali, ma sono anche il frutto di politiche economiche globali ingiuste, che contribuiscono ad amplificare le disparità. Pogge argomenta che le economie avanzate hanno una responsabilità etica nel correggere le disuguaglianze globali, attraverso misure che vadano oltre l’assistenza umanitaria e che promuovano cambiamenti strutturali nelle politiche economiche internazionali (Pogge, 2008).

La misericordia, quindi, non si limita a un atto di carità, ma diventa un principio fondamentale di una politica economica che riconosce la necessità di interventi sistemici per correggere le ingiustizie sociali ed economiche. La misericordia economica, se applicata in modo coerente, può contribuire a creare una società più equa, dove le opportunità non siano determinati solo dalle risorse individuali ma anche dal supporto collettivo e dalla solidarietà.

Nel dibattito contemporaneo, la meritocrazia è un concetto dominante, specialmente nelle economie di mercato. L’idea che il successo sia il risultato di talenti e sforzi individuali è un principio che permea non solo la cultura economica, ma anche quella sociale e politica. Tuttavia, la meritocrazia è diventata oggetto di critica, poiché le disuguaglianze economiche non dipendono solo dal merito individuale, ma anche dalle strutture sociali, politiche ed economiche che determinano il punto di partenza di ciascuna persona.

In The Tyranny of Merit (2020), Michael Sandel esplora come la meritocrazia possa essere pericolosa e ingiusta, alimentando la disuguaglianza sociale. Sandel sostiene che l’enfasi sulla meritocrazia ha portato a una visione polarizzata della società, dove chi ha successo viene visto come meritevole e chi fallisce come colpevole del proprio destino. Questo tipo di mentalità non solo alimenta il rancore tra le diverse classi sociali, ma rende anche invisibili le disuguaglianze strutturali che determinano il punto di partenza di ogni individuo. Le persone che nascono in famiglie povere o che affrontano discriminazioni razziali o di genere hanno meno possibilità di accedere alle stesse opportunità rispetto a chi nasce in una posizione privilegiata, eppure il sistema meritocratico tende a ignorare queste differenze.

Una delle principali critiche al concetto di meritocrazia è che non tiene conto delle disuguaglianze preesistenti. La disparità di reddito e la concentrazione della ricchezza non derivano solo dalla capacità di un individuo di lavorare duramente, ma anche dalle opportunità di cui dispone. Le politiche economiche che enfatizzano il merito rischiano di legittimare le disuguaglianze esistenti, anziché affrontarle. Questo implica che la giustizia economica non può limitarsi alla promozione del merito individuale, ma deve anche intervenire nelle strutture che perpetuano le disuguaglianze, garantendo che tutti abbiano pari opportunità.

Le politiche pubbliche svolgono un ruolo cruciale nel bilanciare i principi di giustizia e misericordia. Da un lato, le politiche che premiano il merito, come quelle che incentivano l’imprenditorialità o l’educazione, sono importanti per stimolare l’innovazione e la crescita economica. Dall’altro, le politiche redistributive che promuovono la solidarietà e la giustizia sociale sono altrettanto fondamentali per ridurre le disuguaglianze.

Un esempio significativo di queste politiche è il sistema di welfare state, che si basa su una combinazione di giustizia redistributiva e misericordia. Politiche come i sussidi per i disoccupati, le pensioni sociali e i programmi di sanità pubblica sono progettate per fornire un supporto ai più vulnerabili, cercando di garantire che tutti abbiano accesso a beni e servizi essenziali. Tuttavia, le politiche di welfare devono essere costantemente riformate per affrontare le nuove sfide, come l’invecchiamento della popolazione, la disoccupazione tecnologica e la crescente mobilità internazionale (Esping-Andersen, 1990).

Per costruire un’economia giusta e misericordiosa, è essenziale che le politiche economiche non solo promuovano la competitività, ma anche l’equità, attraverso una maggiore attenzione alle disuguaglianze strutturali e alla necessità di un sistema che tuteli i più deboli. La sfida, dunque, è creare un sistema economico che non premi solo il merito, ma che riconosca e affronti le difficoltà e le disuguaglianze sociali.

La giustizia e la misericordia sono due principi che, sebbene possano sembrare contrastanti, sono entrambi essenziali per una visione economica equa e inclusiva. La giustizia economica richiede una distribuzione equa delle risorse, mentre la misericordia implica un intervento compassionevole per sostenere coloro che si trovano in difficoltà. Riconsiderare il merito e la disuguaglianza alla luce di questi principi offre una prospettiva che va oltre la mera competitività economica, promuovendo un approccio che riconosce le difficoltà degli individui e cerca di garantire a ciascuno le opportunità di realizzare il proprio potenziale.

Il compito di una società giusta ed equa è, quindi, quello di integrare giustizia e misericordia, affrontando le disuguaglianze economiche non solo con politiche meritocratiche, ma anche con interventi che riconoscano le disparità strutturali e garantiscano una protezione sociale adeguata per tutti. La riforma dell’economia globale richiede un equilibrio tra questi principi, mirando a un futuro in cui le disuguaglianze non siano più accettabili, ma ridotte attraverso politiche che coniughino giustizia e compassione.