Matilde nasce nella famiglia Dalverme, da una madre appassionata di bingo e da un padre che si è arricchito truffando gli altri. Due persone stupide, rozze, sprezzanti nei confronti di qualsiasi forma di cultura, disinteressate ai figli, e con un unico grande interesse: la televisione. Chiusi nella loro ottusità quotidiana i Dalverme non si accorgono di nulla, neanche di avere una figlia eccezionale. A un anno Matilde impara a scrivere, a due inizia a prendersi cura di se stessa (cucina, si lava da sola e si veste in modo elegante), a tre è perfettamente in grado di leggere qualsiasi cosa. Chiede ai genitori di poter avere un libro, ma loro, abituati come sono a non considerarla, invece di stupirsi che una richiesta del genere arrivi da una bambina di tre anni, la prendono a male parole.

Così Matilde decide di andare in biblioteca da sola, e all’età di cinque anni si è già divorata tutti i libri per bambini e buona parte di quelli per adulti. La sua è un’intelligenza fuori dal comune che si rivolge a interessi molto diversi tra loro: la matematica, la fisica, la storia, la letteratura, e così via, all’infinito. Ad eccezione della bibliotecaria che si rapporta a lei con gentilezza e curiosità, la società adulta che circonda Matilde è, come spesso accade nei racconti di Dahl, terribile. E le cose non migliorano quando finalmente, nonostante le ritrosie dei genitori, Matilde può accedere alla scuola elementare. Perfino la scuola, microcosmo del mondo esterno, è un ambiente marcio, rappresentato in ogni sua sfumatura dal personaggio della direttrice Spezzindue, una donna enorme, che ama esercitarsi al lancio del martello e detesta i bambini. Dahl fa a pezzi il ruolo educativo dei genitori e delle istituzioni, dimostrando quanto siano i bambini stessi, con il potere della loro immaginazione e curiosità, il vero motore di tutto ciò che riguarda la cultura. Non a caso l’unica adulta che si salva è la signorina Betta Dolcemiele, la maestra di Matilde, che ha molto più in comune con i bambini che con i suoi coetanei.

Quando arriva a scuola a Matilde non è rimasto praticamente nulla da imparare, e si annoia, si annoia così tanto che l’intelligenza comincia a uscirle dagli occhi. Tutto quello che ha letto ha plasmato il suo cervello rendendola in grado di individuare le ingiustizie e di fare qualsiasi cosa per provare a ostacolarle, salvando i suoi compagni dai soprusi della direttrice Spezzzindue e del suo “strizzatoio”.

Tutti noi abbiamo voluto bene a Matilde, abbiamo imparato da lei che i libri potevano essere più divertenti dei giochi che vedevamo in televisione. Abbiamo desiderato di essere speciali quanto lei, o di avere almeno un’amica che le assomigliasse. E poi, sempre grazie a lei, abbiamo capito che speciali lo siamo un po’ tutti e che ciò che conta davvero non è l’intelligenza fine a se stessa, ma la bontà d’animo, l’apertura nei confronti degli altri, la gentilezza. Matilde ci ha aiutato a diventare adulti migliori di quelli con cui lei si è ritrovata a vivere. Non smetteremo mai di ringraziarla per questo e, come spesso accade con quei cari amici che non vediamo da tanto tempo, non possiamo smettere di chiederci che fine abbia fatto lei, che tipo di donna sia mai diventata.

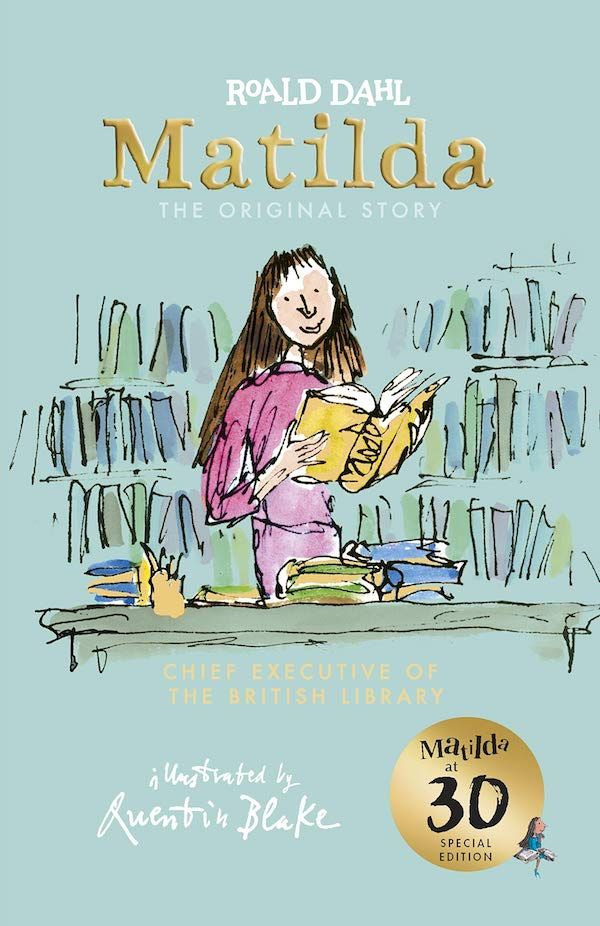

Nel 2018, per festeggiare i 30 anni di Matilde, Quentin Blake, storico illustratore dei libri di Dahl, ha deciso di rispondere a questo interrogativo, realizzando una serie di nuove illustrazioni che ritraggono Matilde in età adulta, destinate a occupare la copertina dell’edizione speciale, pensata da Penguin per l’anniversario. Astrofisica, esploratrice o a capo della British Library: è questo il tipo di donna che sarebbe diventata Matilde, secondo Blake.

Una persona che ha divorato così tanti libri da piccola potrebbe sicuramente essere a capo di una biblioteca nazionale. Una bambina con una mente matematica come quella di Matilde sarebbe sicuramente potuta diventare una brillante astrofisica. E, dopo aver visitato tutti i luoghi del mondo attraverso i suoi amati libri, cosa avrebbe potuto essere se non un’esploratrice?

Una persona che ha divorato così tanti libri da piccola potrebbe sicuramente essere a capo di una biblioteca nazionale. Una bambina con una mente matematica come quella di Matilde sarebbe sicuramente potuta diventare una brillante astrofisica. E, dopo aver visitato tutti i luoghi del mondo attraverso i suoi amati libri, cosa avrebbe potuto essere se non un’esploratrice?

Qualunque cosa sia diventata Matilde sicuramente ci farebbe piacere rincontrarla da qualche parte. Mai dire mai.