SIAMO TUTTI FIGLI DI MARIO VERDONE

Scritto da Massimiliano Serriello il . Pubblicato in Cinema, Musica e Teatro.

LO STUDIOSO DI CINEMA CHE HA CONIUGATO LA RICERCATEZZA AL CARATTERE DI PRESA IMMEDIATA

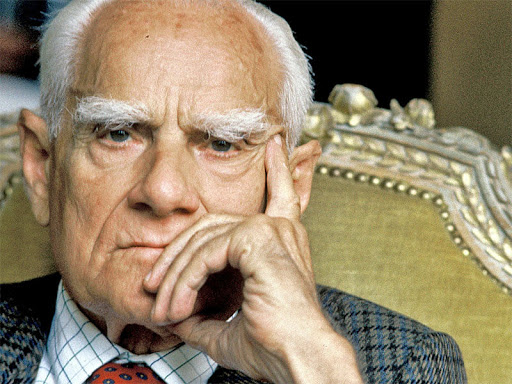

Alberto Moravia (nella foto) riteneva inutile sprecare troppe parole in merito al successo di pubblico della commedia all’italiana. Nella sua rubrica di cinefilia sulle pagine del settimanale L’Espresso, dinanzi all’implicito diniego dei lettori che gli chiedevano perché promuovesse ad ampio oggetto di analisi la cifra stilistica degli astrusi film d’autori ignorati dalle masse anziché recensire quelli visti da tutti, lo scrittore capitolino rilevò l’impasse del filone autoctono. Nato sulla scorta della commedia dell’arte, trasmessa di bottega in bottega sino ad approdare al Pantheon della fabbrica dei sogni come versione satirica del Neorealismo. Amato dalla critica ma bocciato al botteghino.

Il Tempo resta, tuttavia, un giudice più assennato di qualunque teorico schiavo dell’impressionismo soggettivo. L’allarmismo creato dal Coronavirus, con plotoni di cinesi muniti di mascherina per la bocca che marciano per le strade dell’Urbe spingendo i cittadini romani a cambiare bruscamente direzione, genera cortocircuiti esilaranti nel tran tran giornaliero. Sul versante del ridicolo involontario intento ad amalgamarsi, anziché nei discussi rigurgiti di xenofobia, ai tratti di schietta umanità presenti in ogni persona perbene. Impreziosita dalla magia del quotidiano, sostenuta dai maestri neorealisti, insieme al sapido valore terapeutico dell’umorismo ed ergo dell’idonea naturalezza. Che, fuori da qualsivoglia facezia, nutre stima per la dignità palesata da una razza aliena alla tendenza all’iperbole.

Lo sa bene Carlo Verdone (nella foto). Al punto da chiudere il malin-comico affresco sul mondo dello spettacolo cabarettistico C’era un cinese in coma sulla scorta della capacità di far ridere amaramente e di far riflettere ironicamente gli spettatori sul sempiterno gioco degli equivoci. Connessi, sia in prassi sia in spirito, allo scoglio delle prevenzioni. Messe alla berlina dalla sana consapevolezza che la vita stessa è un palco foriero di colpi di scena talora bizzarri. Che nulla tolgono alla simpatia e al sostegno che non bisogna mai far mancare a un popolo tenuto alla larga dagli ignoranti convinti di dovergli cedere, oltre al lavoro, altresì la salute. Carlo sapeva che erano tutte ‘pinzillacchere’ sin da quando ad appena dieci anni si recò per la prima volta con il padre Mario a Cinecittà. Capì immediatamente di essere figlio di un uomo importante. Ciò nondimeno ha voluto seguire un proprio percorso per porre in risalto il ridicolo involontario che alberga anche nelle pose maggiormente austere e discriminatorie. Ritenute impermeabili agli immancabili sfottò. A pochi giorni dalla settimana Fashion di Milano, con la Campagna Nazionale della Moda Italiana che lancia la campagna «China We Are With You», in quanto «è meglio creare ponti invece di alzare i muri», gli eredi dell’arguta commedia all’italiana ci ricordano che non esiste solidarietà più efficace della sapienza umoristica.

«Siamo tutti Verdoniani» sostiene l’attrice Mavina Graziani (nella foto). Una ragazza solare, dalla battuta pronta, innamorata della famiglia, del premuroso sposo, dei dolci ed energici figli e della psicotecnica allo scopo di ricavare linfa dalla sfera delle emozioni, spesso custodite nei meandri dell’inconscio, per aderire alle dinamiche interiori dei personaggi interpretati. Ed è una schietta attestazione di stima, estranea agli elogi a buon mercato, per l’alfiere sempre sul pezzo della commedia all’italiana.

Per gli studiosi di cinema, affezionati ai film d’essai bocciati dalla miope censura del mercato, il padre putativo è invece Mario Verdone. Chiunque svolga con competenza ed entusiasmo il mestiere del critico, definito ai tempi «ingrato e poco noto» da François Truffaut, capofila dei Giovani Turchi della Nouvelle Vague, si ritiene idealmente suo figlio. Non ce ne vogliano i legittimi eredi. Carlo, Luca e Silvia Verdone.

La nascita della Storia e Critica del Cinema come disciplina accademica l’ha visto in prima fila, con Luigi Chiarini, per portare la materia della Settima Arte, liquidata al pari di una robaccia per saltimbanchi dai fautori del teatro, nei posti invece che contavano davvero. La netta impronta impressa in questa fondamentale inversione di tendenza da Mario Verdone (nella foto) ha permesso ai CUC (Centri Universitari Cinematografici) di compiere passi da giganti nel campo delle attività istituzionali e culturali. Colpevoli, tuttavia, a lungo andare, per motivi d’improntitudine fine a se stessa, di eclissare il sistema della critica. Anteponendogli l’analisi accademica.

Ed è lì che il valore dell’umorismo, trasmesso con prodiga soluzione di continuità al sangue del suo sangue, è giunto in soccorso di Mario Verdone. Nato povero e avverso, perciò, alle distinzioni di comodo della gente con la puzza sotto al naso cui sfuggiva l’evidenza della realtà oggettiva. Il suo obiettivo, a differenza della stragrande maggioranza dei critici d’oggi giorno, era quello di porre in risalto le qualità nascoste di opere d’arte prive di sponsor. Senza santi in paradiso. Nei circuiti alternativi le avrebbero viste solo le persone accreditate, i vice, gli indefessi subalterni delle firme prestigiose e le boriose conventicole condizionate dalle infruttifere discipline di fazione. Il regista portoghese Manoel De Oliveira ha impiegato un’eternità per arrivare alla sala commerciale. Accrescendo con l’approdo pur posticipato le prospettive di fruitori in perenne lotta con i congiuntivi, avvezzi alla bassa densità lessicale, a corto di letture sostanziose, ma capaci, se adeguatamente stimolati, di afferrare il virtuosistico ed emblematico rapporto tra immagine e immaginazione.

Non ne occorreva poi tanta per accorgersi della marcia in più del talentuoso De Oliveira (nella foto con Mario Verdone) dietro la macchina da presa. Quando finalmente i suoi capolavori, in grado di conciliare gli stilemi del cinema da camera con echi multiformi, sono giunti nei circuiti commerciali, ad appannaggio di tutti, invece di restare al servizio delle discussioni sui massimi sistemi dei soliti quattro gatti, Mario gli ha detto tra il serio e il faceto: «Ci siamo fatti vecchi. Adesso però comincia la tua seconda giovinezza». Manoel ha vissuto sino alla veneranda età di 106 anni. Da quel momento in poi, fino a quando ha coniugato l’esistenza all’imperfetto, i suoi capolavori, contraddistinti dall’inusitata interazione tra slancio moderno ed estro sempiterno, sono usciti regolarmente nelle sale. L’ultracentenario, riconoscendo nell’amico italiano «qualcosa di autentico, conoscitore di cinema, generoso e umano», ha sdoganato, de facto, la critica dalla perenne accusa di parassitismo.

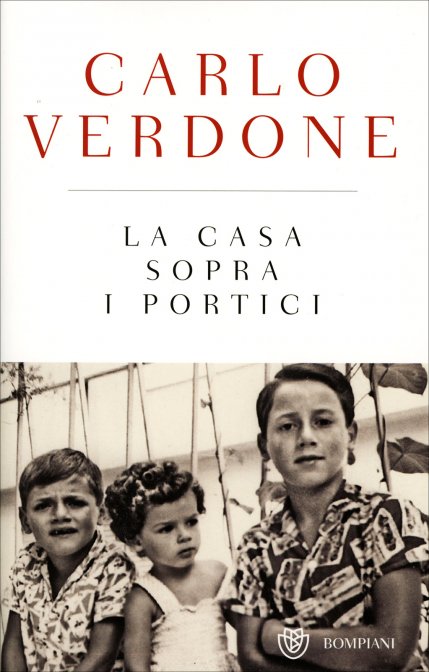

Ed è stato soprattutto nell’ambito professionale un critico cinematografico ben lungi dal cercare domicilio, come si suol dire, nelle case altrui. Il suo recapito ha ispirato al figlio Carlo il libro autobiografico La casa sopra i portici (nella foto). Che lo stesso Verdone considera il film più importante della propria carriera. Mario fece le cose estremamente sul serio, anche nel prestare i servigi di ‘espertone’ alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia. Carlo, sin dai primi vagiti, di contro, sviluppò una propensione per gli scherzi. Arrivando a fingersi un pittore futurista indignato dall’esclusione nell’ultimo saggio accademico ad opera del riverito docente. Divenuto paonazzo per la rabbia. Finì a parolacce. Il padre ebbe modo, comunque, di rendere pan per focaccia. Nell’ambito di un’intervista a due – in occasione dell’uscita in sala di Al lupo, al lupo – gli fece credere di giudicare involutivo il cammino compiuto valutandolo un guitto. Una volta compreso lo scherzo, tirando l’equanime sospiro di sollievo, il figlio tese la mano al genitore. Esimio professore e, al contempo, imprevedibile burlone: lui c’era caduto con tutte le scarpe.

«Vorrei poter un giorno

morire senza morte

sotto le cascate bianche

che vita infusero alle mie mani

per visi e corpi e forme alate

che non amerò più»

«Scrive astratto, questo!» Così liquida la poesia, scritta dall’ingombrante capostipite, Carlo Verdone nel ruolo del dejay di Al lupo, al lupo. Avvezzo alle forme-bandiera del romanesco canzonatorio. Anche se intimamente risentito nei riguardi del padre dalle pretese difficili da tradurre in pratica. Sarà la sorella, incarnata da Francesca Neri, a capire, grazie all’acume della sensibilità muliebre, dove voleva andare a parare con quei versi ermetici ed empatici. I richiami d’ordine autobiografico alla realtà vanno oltre gli stretti confini in cui opera qualunque elucubrazione teorica. Mario Verdone conferiva nelle argomentazioni dei suoi articoli una base concreta. Andando dritto al sodo. A dispetto della conoscenza enciclopedica del cinema e delle altre sei arti maggiori, non amava i ghirigori. Ancor meno i fronzoli e gli orpelli. Nel confronto docente/discente, però, preferiva anteporre la carota al bastone. Anche se arrivò persino a bocciare lo stesso Carlo perché non seppe proferire verbo su Georg Wilhelm Pabst. Bisognava dare l’esempio: l’espressionismo tedesco non era una passeggiata di salute ma la musa per antonomasia di Pabst, Louise Brooks, ispirando Guido Crepax nella realizzazione dell’icona erotica Valentina, riuscì ad assicurare all’atmosfera decadente e alle ragioni d’inquietudine connesse alla psicanalisi lo charme indistruttibile dei profili di Venere. Con un look, ancor adesso, tutt’altro che sorpassato. Hai voglia, allora, a sussurrargli, in alternativa, i nomi riveriti di Ingmar Bergman e Federico Fellini. Mario Verdone non fu tenero nemmeno con i registi eletti ad autori dai colleghi miscredenti. Se avevano bisogno di confidare in qualcosa che non fosse l’Onnipotente, attribuendo intenzioni mai passate per la testa degli idolatrati cineasti, era solo ed esclusivamente un problema loro.

Apostrofato come un “teppista” per aver insistito nell’esibire particolari raccapriccianti nel cult Il silenzio, colmo nondimeno anche di soprassalti visionari alla Fellini appunto ed eloquenti scene madri, da preferire al vacuo frastuono dell’enfasi di maniera onde comprendere meglio l’approssimarsi dell’incomunicabilità nelle ore del trapasso, Bergman per lui non era un intoccabile. Mario Verdone ne apprezzò in ogni caso i colpi d’ala conferiti al mix di sogno e realtà. Lodandolo per il viaggio dei ricordi compiuto dal mesto luminare al crepuscolo ne Il posto delle fragole. Col regista spagnolo Luis Buñuel (nella foto) aveva più intesa. Senza, per questo, esimersi dal muovergli, di quando in quando, qualche appunto. Il timbro surreale e l’humour, che dispensava secondo i casi, necessitavano, nel processo di creazione, dello stimolo giusto. Dispositio ed elocutio rimanevano i suoi strumenti preferiti in tal senso. Al pari della saggezza popolare. Dispensata realmente a piene mani.

Al contrario degli arroganti teorici, all’oscuro dei valori tecnici del cinema, bollati con l’appellativo di tecnicismi per celare l’ignoranza in materia, Mario (nella foto in cabina di regìa) conosceva a menadito il significato delle correzioni di fuoco, dei raccordi di montaggio, degli scavalcamenti di campo, fondamentali per l’apprezzatissimo Yasujirō Ozu, delle dissolvenze, degli stacchi, della luce contrapposta al buio. Sapeva scrivere con la luce. Lo dimostrò appieno dirigendo il documentario Immagini Popolari Siciliane. La registrazione nuda e cruda degli algidi eventi gli sarebbe sembrata il trionfo dell’effimero se non avesse padroneggiato così tanto gli apostrofati tecnicismi al servizio della geografia emozionale. Una disciplina ufficiosa nel Bel Paese. Quantunque legata a filo doppio all’anima dei territori promossi a location.

Il tavolo dello studio, stipato di carte e testi d’ogni tipo, era il suo campo di battaglia. Ci passava diverse ore al giorno. Ad approfondire questioni date per scontate dai seguaci delle scorciatoie del cervello. La materia grigia gli piaceva tenerla all’erta. Con l’adorata moglie (con lui nella foto da giovani) l’univa, oltre al sentimento piegato ma non abbattuto dalla precoce dipartita della consorte, la passione per il teatro e l’egemonia del buon vivere sul bel vivere. L’estetica resta una cosa ben diversa dall’estetismo. Il Futurismo effettivamente gli stava a cuore esortandolo a far uscire dall’anonimato con le sue dotte argomentazioni molteplici pittori ridotti, se non alla fame vera e propria, se non altro all’appetito.

Mentre i soliti tromboni lisciavano il pelo dal verso giusto a Bergman, per poi sprecare gli improperi contro le commediole impersonate da Totò, il re dei poveri senza basi culturali a parer loro, Mario Verdone si accorse subito dell’inarrivabile maestria del Principe De Curtis. «Un guaglione che si scopre gentiluomo». La gesticolazione dell’immenso benché incompreso fuoriclasse della recitazione, che ha ispirato la black dance (nelle foto il raffronto con Michael Jackson), costituiva la ciliegina sulla torta. Lo specchio dell’anima apparteneva al mento a forma di spatola, agli occhi enormi, a un gioco fisionomico che costituiva tanto un atto d’avanguardia futurista quanto un inno all’assennatezza plebea.

«Io so a memoria la miseria, e la miseria è il copione della vera comicità. Non si può far ridere, se non si conoscono bene il dolore, la fame, il freddo, l’amore senza speranza… e la vergogna dei pantaloni sfondati, il desiderio di un caffelatte, la prepotenza esosa degli impresari, la cattiveria del pubblico senza educazione. Insomma non si può essere un vero attore comico senza aver fatto la guerra con la vita».

Alla medesima stregua di Totò, pure Mario Verdone fece la guerra con la vita. Per prenderne congedo con la pacata sagacia dei filosofi trasparenti. Consci che, in veste d’inesausti divulgatori, hanno dato lustro a una nobile missione. Privilegiando la scoperta dell’alterità, dei film mostrati in pidocchietti negletti, rispetto alle stroncature sistematiche. Il legame cominciato in tenerissima età con Siena, proseguito da adulto con Roma Caput Mundi, ha scandito i momenti lieti. L’Accademia locale – dove Carlo ha girato la scena di Al lupo, al lupo in cui lo squillo del cellulare squarcia l’austerità della nota intima – l’ha accolto da trionfatore. Ma al di là dei titoli onorifici, nonché degli allori di sicuro effetto per i seguaci dell’infecondo ossequio, conforme ai maramaldi del sabato sera, forti coi deboli e deboli coi forti, Mario Verdone è stato soprattutto una persona alla mano. Andava ai musei, alle mostre, giocava a pallone coi figli al Circo Massimo, scattava in piedi nel pieno del climax dei film-western, si reggeva la pancia dal gran ridere per i frizzi e i lazzi di Jerry Lewis alla prese con le vivaci distrofie mimetiche.

Ha esercitato lo strumento del giudizio critico per unire. Non per distruggere: per segnalare. Invece di prevaricare o ambire ad avere la medesima influenza di una sentenza della Corte di Cassazione. La ricercatezza non era un mezzo per negare il diritto di esistere a un’opera e accettare quella meritevole in club per pochi eletti. Era, piuttosto, sinonimo di perseveranza, d’impegno, di passione per mettere una forma di scrittura creativa ed emozionante al servizio della scoperta di opere degne d’encomio. Finite nel dimenticatoio a causa di una cieca indifferenza. Le battaglie pro o contro questo o quell’autore non gli facevano né caldo né freddo. La guerra, ripetita iuvant, l’aveva già fatta con la vita. Di fronte al laconico Gian Maria Volenté replicò: “Mi ha visto una volta, non mi rivede più”. L’attore comprese l’antifona affrettandosi a salutarlo con calore e reverenza. Bastava esibire l’orgoglioso decoro dei critici che non lustrano le scarpe nemmeno a Sir Laurence Olivier. Un gioco da ragazzi per chi ebbe l’ardire di celebrare l’unica lode dedicata alla spazzatura: Santa immondizia.

La convinzione radicata in Moravia, per il timore di una deminutio capitis acuita dall’occuparsi di qualcosa di stretta competenza del sociologo, va quindi a farsi friggere. Con tutto il rispetto dovuto a una mente ricca d’ingegno. Ma col timore di perdere colpi, ed ergo autorevolezza, pencolando verso opere ree di suscitare grasse risate. Nei tratti linguistici, nella bassa densità lessicale, nelle battute sovraesposte, nelle distorsioni dei sentimenti della commedia all’italiana persiste un nitore poetico composto di elementi con carne e sangue. Altro che esanimi. Non è vero che il pubblico preferisce quello che non c’è e non esiste. Casomai sono gli intellettuali autoreferenziali ad apprezzare i trattati elitari per sentirsi superiori alle masse. L’attenzione riposta invece da Mario Verdone nei confronti dei testi filmici, dispiegati tenendo conto sia della componente filologica sia del carattere di presa immediata, ha afferrato l’aura contemplativa mandando a carte quarantotto lo scarso interesse riposto nell’umorismo dai presuntuosi guardiani della qualità e della poesia. Across the Universe di Julie Taymor fu l’ultimo film che il papà di Carlo Verdone vide prima di lasciare questa valle di lacrime. Lo chiamò per condividere l’entusiasmo trasmessogli da un’opera trascinante, genuina, zeppa di canzone dei Beatles, in possesso degli slanci dell’arte, allergica agli snobismi. Privilegiò, come sempre, l’emozione al rigore scientifico. Il calore alla freddezza. L’ironia, di chi sa prendere l’ordine naturale delle cose con somma filosofia, alla supponenza. Ed è proprio vero: siamo tutti figli di Mario Verdone.

MASSIMILIANO SERRIELLO